Così stiamo al lavoro: sul bordo di un abisso dal quale lanciamo dadi del cui risultato nessun sapere potrà mai proteggerci, ma nell’inesauribile facoltà del lancio, nel continuo esercizio dell’arte del possibile, sta il nostro non precipitare.

Doppio legame

Trappola neoliberista e controparadosso artistico

Rifiutare un lavoro alienato, insoddisfacente o sgradevole per recuperare tempo e spazio ad altre attività, ivi compreso l’ozio, nelle sue varie forme legate alla cura del corpo, alla espressione del pensiero creativo, o agli affetti, è un gesto di libertà. Rifiutare le forme di produzione poiché connesse a meccanismi che si riconoscono come estranei, indesiderati, produttori di obblighi, è un gesto politico. Il rifiuto può essere un gesto di libertà, e un gesto politico, tra i più importanti e significativi che si possano fare. In modo molto schematico, propongo qui una serie di questioni che rischiano di minare o corrodere la qualità e la praticabilità stessa di tale gesto.

Primo: come si fa a rifiutare qualcosa che, almeno in parte, si desidera?

Come si attua il rifiuto del lavoro se il lavoro che si fa si mescola con le proprie istanze e desideri? Se vi si trovano intrecciati alienazione e realizzazione, soddisfazione e frustrazione, autonomia ed eteronomia? Se vi si incontrano affetti tristi e affetti gioiosi? Se, come dice Lordon: Persino la migliore volontà riflessiva del mondo non riesce a completare la collezione biografica delle molte affezioni (incontri, influenze, esposizioni) che si sono sedimentate in una certa costituzione desiderante (Frédéric Lordon, Capitalismo, desiderio e servitù, DeriveApprodi, 2015, p. 2.) che ci porta a fare un certo lavoro?

Secondo: come si fa a evitare che l’atto del rifiuto entri nel meccanismo spettacolare o nel mercato dell’industria culturale?

Come si fa ad articolare un’opzione di rifiuto senza farla diventare la nuova moda intellettuale del momento? Senza diventare parte della immensa produzione simbolica che, nello spettacolo internettiano globale, è uno degli elementi fondamentali del meccanismo capitalista, e quindi strumento di produzione di plus-valore, determinante di processi di accumulo a vantaggio di alcuni e di impoverimento di altri?

Terzo: come evitare di dare forza al nemico?

Il rifiuto può essere caratterizzato da una sorta di idealizzazione negativa dell’entità che si intende rifiutare, ovvero da un atteggiamento paranoide (individuale o di gruppo) che finisce per concentrare sul nemico tutte le proprie attenzioni ed energie e quindi a renderlo, se non oggettivamente, almeno soggettivamente, più forte, invincibile in quanto presenza insostituibile della propria costellazione psichica.

Quarto: come si fa a evitare la deriva depressiva?

Una pratica di effettivo rifiuto:

1. può determinare incomprensione da parte delle persone vicine e affettivamente significative e quindi è un comportamento che produce un rischio di isolamento;

2. può essere associato a forme insidiose di auto-colpevolizzazione (o per quello che si è fatto o non fatto fino ad allora, o per il non sentirsi all’altezza di un gesto irriducibilmente radicale);

3. può determinare una perdita di interesse generalizzata per ampie aree della propria attività;

4. può restare completamente ignorato, nascosto, sconosciuto.

«Se fosse realizzabile, non ci sarebbe pena più diabolica di quella di concedere a un individuo la libertà assoluta dei suoi atti in una società in cui nessuno si accorga di lui» (W. James). Tutto ciò può portare la condizione di un gesto di libertà politico-culturale consapevole e radicale verso una deriva di vera e propria sofferenza clinica. I rischi, in particolare quelli evidenziati dai primi tre punti sono in gran parte provocati dalla impostazione paradossale a doppio legame della organizzazione neo-liberista contemporanea, che accoglie e valorizza (o pretende, o fa credere di farlo) le istanze di autonomia dei lavoratori e quindi li mette in una situazione di ambivalenza; cerca di indurre affetti gioiosi in chi lavora; spinge perché i sottoposti non solo manifestino ma anche incarnino autentica dedizione, desiderio, identificazione nel lavoro che fanno e negli scopi dell’impresa; include la critica come importante fonte energetica della grande macchina dell’ industria culturale globale.

Tale impostazione «a doppio legame» per il quale il lavoratore si trova in una strettoia indecidibile fra richiesta di obbedienza e richiesta di autonomia, fra spersonalizzazione e creatività, rischia di rendere il rifiuto impossibile, oppure controproducente; rischia di produrre, come nelle forme di schizofrenia legate proprio alle condizioni familiari in cui vige il doppio legame, forme di paralisi in cui qualsiasi gesto – ivi incluso il possibile rifiuto – diventa una scelta sbagliata.

La ipotesi che vorrei proporre in questa sede è quella di rispondere al paradosso con strategie simmetricamente paradossali. Credo che, spesso, quello che fanno gli artisti nel loro modo di affrontare le relazioni e le dinamiche sociali, sia proprio questo. In termini generali, si possono immaginare svariati esempi di forme contro-paradossali ovvero contro-intuitive di comportamento; ne prendo in considerazione tre:

1. La prescrizione del sintomo

Si tratta di un metodo piuttosto noto in psicoterapia, messo a punto già dagli anni Sessanta dalla scuola di psicologia relazionale di Palo Alto, scuola che prende origine dalle teorie di Gregory Bateson. Tale metodo tenta di indurre nel paziente la consapevolezza che il suo sintomo (fino ad allora sempre vissuto come ingestibile e incontrollabile, ovvero presentato come tale) può sottostare, all’interno di una logica paradossale, che non cerca di evitarlo ma di determinarne volontariamente la comparsa, a una qualche forma di controllo da parte di chi se ne sente soltanto e inevitabilmente vittima.

2. La gratitudine per chi ha provocato la nostra rabbia

Partiamo dal presupposto, anch’esso noto in psicoterapia, che la rabbia è un sentimento almeno in parte creativo e vitale, dotato di funzione adattativa e dis-inibitoria, nonché in grado di rendere esplicito un conflitto fino ad allora presente ma occultato. Se è tutto ciò, allora il sentimento della rabbia può essere accolto come un sentimento positivo e, a rigore di logica, ne dovrebbe conseguire un moto di gratitudine rispetto a chi l’ha provocato in noi. È evidente che un eccesso di gratitudine, in tal senso, può determinare una parziale o totale scomparsa della rabbia, e con ciò può fare venire meno la ragion d’ essere stessa della gratitudine. È anche importante sottolineare che la rabbia è una reazione soggettiva ad una situazione frustrante, umiliante o violenta, e che quindi bisognerebbe indirizzare la gratitudine soprattutto verso se stessi. In ogni caso, l’associazione dei due moti emotivi mi sembra un interessante esempio di comportamento contro-intuitivo.

3. La valorizzazione del fallimento

In generale, riuscire a ottenere uno scopo significa raggiungere un adeguamento tra l’effetto delle proprie azioni e una finalità definita in anticipo, il che significa uno scostamento nullo o minimo tra aspettative ed evento effettivamente accaduto. Inoltre, in particolare nelle condizioni di lavoro subordinato, il raggiungimento dello scopo (il «successo») si identifica con l’adeguamento del comportamento del lavoratore a un volere e a una progettualità imposti da qualcun altro: il che, contro-intuitivamente, dal punto di vista della libertà, della creatività e della imprevedibilità del soggetto, rende il successo semplicemente una conferma di una situazione di alienazione, e il fallimento, invece, una conferma di una soggettività non del tutto riducibile a voleri estranei. Mentre, dato un obiettivo definito, c’è, in generale, un solo modo per raggiungerlo, e tale modo è conosciuto in partenza, ci sono molti modi di non raggiungerlo, cioè di fallire. E, nella maggior parte dei casi, essi saranno non prevedibili, originali, frutto di un comportamento non ripetibile, e valorizzabile dal punto di vista della creatività del soggetto coinvolto.

Vorrei infine raccontare alcuni esempi di mie operazioni artistiche che, credo, rendano esplicita, seppure in un ambito di praticabilità limitato e controllato quale è, in generale, l’ambito della mostra d’arte, la possibilità di comportamenti contro-intuitivi o programmaticamente paradossali.

In che cosa posso esserti utile?

È il titolo di una mostra personale realizzata presso la Galleria Primo Piano di Roma, tra la fine di ottobre e l’inizio di dicembre dicembre 1994. Come scrissi nel comunicato stampa: «A partire dal giorno 28 ottobre 1994 e fino al 28 novembre compirò una serie di azioni utili. Chiunque venga a conoscenza, anche occasionalmente, del progetto può, nel corso di tale periodo, richiedermi di fare una cosa che possa essergli personalmente utile. Tutte le richieste verranno prese in considerazione e, se possibile, esaudite. Le azioni compiute saranno documentate con modalità concordate di volta in volta e le documentazioni, accompagnate da una breve descrizione, saranno man mano esposte nella galleria Primo Piano. La conclusione del lavoro è prevista per il 28 novembre 1994, giorno in cui sarà completata la documentazione dell’intera serie delle azioni compiute.

Chiunque può partecipare al progetto con un propria richiesta e, per chi lo desideri, sarà mantenuto l’anonimato».

Nel periodo stabilito ho ricevuto circa trenta richieste; tutte – tranne quelle provenienti dai miei familiari, quelle che implicavano un mio vantaggio diretto, e le richieste in denaro – sono state prese in considerazione e, in ventuno casi, esaudite.

Olga mi ha chiesto di farle l’iniezione del vaccino anti-influenzale.

Stefano mi ha chiesto di trovargli un medico militare che redigesse per lui un certificato di sana e robusta costituzione fìsica, per l’idoneità all’insegnamento. Antonio mi ha chiesto di svuotargli una cantina e di spedire a Milano tramite corriere alcune casse ivi contenute.

Susanna mi ha chiesto di tradurre dall’italiano in inglese un testo da lei scritto.

Rosa mi ha chiesto di portare a spasso il suo cane.

Anna mi ha chiesto di fare una ricerca bibliografica su un argomento di psicologia.

Carla mi ha chiesto di accompagnarla presso negozi dì lampade e lampadari per aiutarla a scegliere alcuni materiali per la nuova casa.

Paolo mi ha chiesto di portare qualche critico d’arte all’inaugurazione della sua mostra.

Fabio mi ha chiesto di girare per librerie per controllare la distribuzione del suo libro appena pubblicato, e per dimostrare interesse verso di esso.

Maurizio mi ha chiesto di posare per una fotografìa.

Helen mi ha chiesto di controllare la traduzione in italiano del regolamento di un penitenziario svizzero.

Ermanno mi ha chiesto di correre insieme a lui in un parco.

Roberto mi ha chiesto di presentargli Stefania.

Augusto mi ha chiesto di scrivere una recensione-stroncatura per la sua rivista di arte contemporanea.

Luca mi ha chiesto di registrargli su cassetta due dischi degli «Area».

Mario mi ha chiesto di procurargli una gloria effìmera.

Rita mi ha chiesto due cose: declamare alcune poesie a mia scelta per gli ospiti di una cena a casa sua e distribuire 100.000 lire fra barboni e lavavetri.

Andreina mi ha chiesto di aiutarla a raccogliere firme per una petizione a favore delle maestre d’asilo precarie.

Giovanni mi ha chiesto di leggere criticamente una sua ricerca relativa ai disegni di figure geometriche nel xv secolo, e di trovare per essa un titolo.

Le seguenti richieste sono, per vari motivi, rimaste inesaudite:

Due persone (separatamente) mi hanno chiesto di trovare loro un appartamento in affitto.

Una persona mi ha chiesto di trovare dei collezionisti disposti ad acquistare opere d’arte in vendita presso di lei.

Una persona mi ha chiesto materiale documentario su un artista contemporaneo irlandese.

Una persona mi ha chiesto di disinfestarle la casa dalle pulci del cane.

Invito alla Quadriennale (1996)

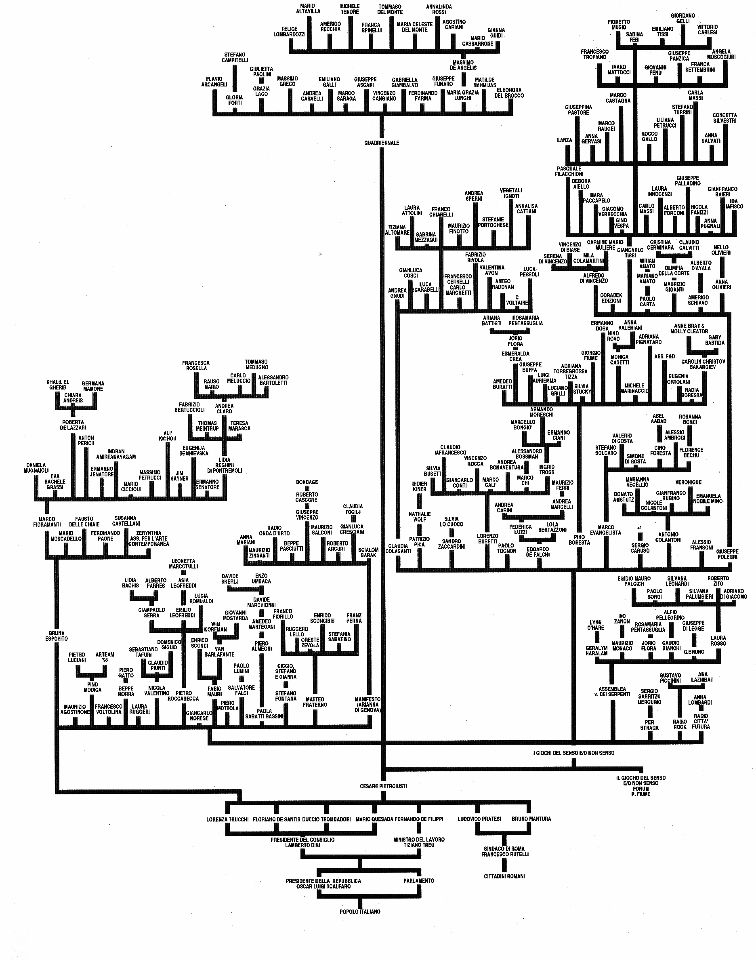

Nella primavera del 1996 ricevetti l’invito a partecipare alla XII Quadriennale di Roma. Alla soddisfazione si accompagnava il disappunto di verificare che, fra i 170 artisti invitati non ce ne era praticamente nessuno di tutti quelli con cui avevo, negli anni precedenti, condiviso esperienze e prese di posizione. Di conseguenza, decisi di allargare l’invito ricevuto e di proporre a quegli artisti-amici di esporre, con me, nello spazio messo a disposizione per i miei lavori (quantificato, per regolamento, in 16 metri quadrati). Fra gli altri, ne parlai al gruppo di artisti (e non), di cui facevo parte, denominato «Giochi del senso e/o nonsenso». Ben presto dalla discussione venne fuori la proposta di allargare ulteriormente questo invito, estendendolo a tutti coloro che avessero voluto partecipare, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo. L’idea sembrò molto interessante, e tutti ci cominciammo a dare da fare per diffondere la notizia (cioè, appunto, l’invito) in ogni modo. A parte il passaparola, riuscimmo a far pubblicare la cosa su qualche giornale, e mettemmo anche manifestini sui muri. Alla fine risultarono coinvolte più di duecento persone, fra invitanti ed espositori: i pezzi a noi consegnati furono tutti esposti per la durata della mostra, a parte quelli che arrivarono a mostra già iniziata – nella sala c’erano le informazioni su come partecipare e molti lo seppero visitando la mostra stessa – che furono portati, a scadenze settimanali, in seguito. Grazie anche all’assenza di un progetto curatoriale e a una certa disorganizzazione generale, che caratterizzavano la mostra, riuscimmo a contravvenire ad alcune regole:

- trasferire la paternità dell’operazione da un artista a un gruppo

- invitare altri artisti non ufficialmente invitati

- invitare non-artisti

- non operare alcuna selezione

- rompere lo spazio sacrale e statico della mostra portando continuamente nell’allestimento nuovi elementi e mescolando i livelli di intervento – performance, test, attività para-didattiche…

L’istituzione non fu in grado di confermare-sostenere le premesse (paradossali e non giustificate) da cui partiva secondo le quali la Quadriennale è una mostra che riconosce gli artisti italiani e che quindi ha il suo senso proprio in una selezione (che è il frutto di alcuni mesi di lavoro della commissione per decidere chi includere e chi no). Come dire che, una volta stilata la lista degli invitati, la faccenda, culturalmente, era chiusa. Con questa operazione la problematica dell’inclusione/esclusione è stata portata a un estremo e allo stesso tempo smontata attraverso il puro e semplice evitamento della scelta.

Lavori da vergognarsi, ovvero il riscatto delle opere neglette (2015)

Ho spesso pensato alla possibilità di fare della retrospettiva – l’occasione in cui si rivisitano, si ri-vedono, le proprie opere fatte nel passato – non una ripetizione, bensì una situazione inedita o, in altre parole, una nuova opera. È acclarato il fatto che ogni nuovo allestimento – anche della stessa opera – rappresenta inevitabilmente una diversa lettura, una diversa attribuzione di senso e, come notoriamente dice Boris Groys, finanche la copia «può acquisire, attraverso l’allestimento, l’aura, la vivente attualità e la dimensione storica dell’originale» (Boris Groys, Art in the Age of Biopolitics: from Artwork to Documentation, dal catalogo di Documenta 11, Kassel 2002, traduzione C.P.). Secondo me tale attribuzione di senso non è assicurata poiché ogni ricontestualizzazione retrospettiva richiede comunque una forma e un’idea, e resta la possibilità (che esiste sempre, per ogni gesto di un artista) che in una determinata mostra non si crei alcuna aura, alcuna energia vitale, alcuno spessore storico. Insomma il problema della mostra è sempre là, fortunatamente, e chiama l’artista a uno sforzo – di pensiero, di lavoro materiale, di organizzazione – perché un nuovo allestimento, seppure di opere vecchie, raggiunga, magari non l’«illuminazione profana» (di cui parla lo stesso Groys), ma almeno un qualche significato critico.

Io sono pigro e, probabilmente anche in virtù di spinte motivazionali inconsce, trovo in genere il modo di realizzare opere o mostre facendo il minimo sforzo (di pensiero, di lavoro ecc.). Una strategia del pigro è quella di creare corto-circuiti logici, per far sì che l’analisi di un determinato problema si blocchi di fronte ad una situazione di indecidibilità, ovvero che il senso si produca, un po’ surrettiziamente, da sé, per una supposta vertigine conseguente alla mise en abyme, all’infinito rimbalzo speculare, di due termini contraddittori, e non ci sia, di conseguenza, lavoro aggiuntivo da fare.

Per questa mostra ho pensato al paradosso di fare una retrospettiva-di-opere-mai-esposte e, dopo avere ipotizzato di esporre opere non fatte o non finite, opere che avrei voluto fare e non ho fatto, oggetti che potrebbero essere opere (o anche no), aggiustamenti di opere contenenti qualche errore, mi sono venuti in mente alcuni lavori che, effettivamente realizzati in passato per una certa mostra, non ho mai utilizzato perché, dopo averli fatti, mi sembrarono inadeguati, brutti, fuori contesto, oppure copie pedisseque di lavori di altri artisti. Lavori, insomma, di cui mi sono vergognato e che ho nascosto, e che oggi, per vari motivi, possono aspirare a un riscatto. Un riscatto che potrebbe essere anche di quella parte del sé dell’artista che all’epoca ha dovuto comunque subire una censura – spesso sotto la forma dell’impietoso giudizio di qualche altra persona, intervenuta all’ultimo momento a smascherare l’inadeguatezza o la stupidità di un’opera o la imbarazzante somiglianza con un’opera già esistente.

Lavori da vergognarsi, ovvero Il riscatto delle opere neglette, pur partendo da un assunto semplice, può porre questioni a loro modo complesse. Si tratta di una mostra presa «sotto gamba»? Forse sì, visto che l’artista non fa altro che tirar fuori qualcosa dai suoi sgabuzzini. Si tratta di una forma di dimostrazione che l’«inedito» è una categoria che ha più valore del valido? Forse, visto che opere sbagliate, cioè già giudicate prive di valore, potrebbero acquisirlo proprio in virtù del fatto di essere state, una volta, scartate e accantonate. Si tratta del tentativo di dimostrare che l’opera in assoluto «bella» o «giusta» non esiste? Forse, visto che io sospetto che l’artista qui in questione (sempre io) abbia, in fondo, basato la sua ricerca artistica, e trovato l’energia che la muove e la determina, in un irrisolto conflitto contro l’opera d’arte, contro la sua ingombrante e parassitaria oggettualità, contro la sua esibita pretesa di sintetizzare l’assoluto. Un astio che, probabilmente, è il frutto distorto di un desiderio inibito di presenza dell’opera. Questa mostra afferma quel vergognoso desiderio, soddisfacendolo (ma anche ingannandolo) proprio con la presentazione delle meno legittimate fra tutte le opere, i lavori da vergognarsi.

condividi