L’Inarchiviabile presupposto

Intervista a Marco Scotini sugli anni 70

L’Inarchiviabile segna un’ulteriore tappa teorico-espositiva nell’emersione della figura politico-sociale dell’archivio in campo estetico a cui stai lavorando da più di un decennio. Se per Derrida, non esiste nessun potere politico che non passi per l’accesso, il controllo e il comando dell’archivio, ci troviamo, con la tua mostra, nelle trame di un controverso decennio di straordinaria creatività sociale, la cui memoria però, non riconosciuta dalla storiografia ufficiale, è ancora piena di ombre e fantasmi, proprio perchè quel potere politico è stato esercitato, rimuovendola o disincarnandola dalla materialità dei processi di produzione, delle genealogie storiche, della sua potenza trasformativa. Se la restituzione (o il valore d’esposizione) non è mai un atto neutrale, cosa mette in scena L’Inarchiviabile? E come definisce i modi di attualità, di storicità o di sparizione, di opere ed enunciati collettivi?

Il terreno dell’archivio appare fin dall’inizio come uno spazio performativo, conflittuale, dentro e contro la sua stessa istituzione. Altro che dimensione seriale e concettuale delle opere prodotte. La dimensione dell’assalto alla cultura di quegli anni va misurata in questa vocazione a profanare il luogo dell’ordine, della cattura, della detenzione, della veridicità del documento

In una frase (la prima che mi viene) sintetizzerei così lo sforzo teorico dietro la mostra: la scena artistica italiana dei ‘70 occupa quello stesso spazio che si intende rovesciare. E cioè quel luogo di autorità che ha la pretesa d’essere l’Archivio, in quanto diretta emanazione dell’archè, del comando patriarcale come tale. Ecco che, se si pone in questa prospettiva, il terreno dell’archivio appare fin dall’inizio come uno spazio performativo, conflittuale, dentro e contro la sua stessa istituzione. Altro che dimensione seriale e concettuale delle opere prodotte. La dimensione dell’assalto alla cultura di quegli anni va misurata in questa vocazione a profanare il luogo dell’ordine, della cattura, della detenzione, della veridicità del documento. Proprio lì dove il potere ha la pretesa di trasformarsi in sapere, in discorso scientifico, in governo, in istituzione. Se il dispositivo privilegiato di quest’insurrezione è proprio l’archivio (nelle sue declinazioni di catalogo, atlante, tassonomia, ecc.) è perché ne va della sua stessa liberazione e dell’aspirazione ad essere usato in funzione contraria: quale cifra dell’inarchiviabile, appunto.

Ecco allora la Classificazione dei mille fiumi più lunghi del mondo di Boetti, la cartografia di un’intera generazione italiana condotta da Vaccari in Fotomatic d’Italia, l’inchiesta sul desiderio dell’oggetto di La Pietra, l’Atlante di Ghirri, i depositi quotidiani di Baruchello nei Leftovers, le proliferazioni Fibonacci di Merz, la collezione di tele di Paolini, i cataloghi profumanti di Gianikian e Ricci Lucchi, le trentasei esposizioni evase dei rullini di Ugo Mulas, l’archivio sul lavoro di Lucas, gli alfabeti di Ketty La Rocca e Dadamaino, le tassonomie sui ruoli di Marcella Campagnano, le tredici sveglie di Vimercati, gli inventari fotografici sulla guerra di Mauri, ecc. La lista è lunga ma la chiave di lettura è una sola. Forse avevo bisogno di trovare un antenato importante a Disobedience Archive che ne giustificasse il carattere eterogeneo e generativo, così come quello di sfida alla legge e all’autorità.

Nanni Balestrini durante la conferenza stampa ha definito L’Inarchiviabile la più bella mostra sugli anni Settanta che sia mai stata realizzata. Se questo decennio di contestazioni operaie e studentesche, pratiche di organizzazione, conflitto e sottrazione, ha tracciato una traiettoria rivoluzionaria che «collocava al vertice della riflessione filosofica il problema di escogitare forme di lotta che facciano male a chi comanda» (Virno) senza la capacità di scorgere una funzione analoga per l’estetica, credo che L’Inarchiviabile finalmente individui e restituisca quelle istanze radicali, di creatività diffusa e di eccedenza sociale dentro quel regime di visibilità, altrettanto di rottura rispetto alle forme culturali dominanti, che questi artisti avevano affermato: perchè nel tuo percorso curatoriale hai guardato proprio agli anni 70 per la produzione degli immaginari della disobbedienza e della soggettività antagonista?

Se molta arte di quegli anni è ritornata di recente nella stampa, non è riapparsa come un perturbante ma come se il tempo trascorso ce l’avesse ormai resa innocua e familiare. Per questo L’Inarchiviabile ricolloca tutto questo contesto nel luogo che gli è proprio, in quel teatro delle forze che s’intendeva sabotare

Non so perché (non c’è però bisogno di un grande sforzo immaginativo) ma tutta la storiografia artistica ha cercato in questi ultimi quarant’anni di addomesticare tutta quella produzione culturale che si lasciava passare nei testi ufficiali mentre il resto rimaneva represso, abbandonato, occultato. Che si chiamasse Arte Povera, Arte Concettuale o altro le matrici reali venivano rimosse, riconducendo tutto ad una fuga nel naturale, fuori tanto dal politico che dal sociale. Prendiamo figure come Colombo o Dadamaino in cui la lettura formalista è onnipervasiva e senza vie d’uscita. Per non dire della rimozione dell’origine operaia e sociale delle serie Fibonacci di Merz, così come delle Iconografie di Fabro (anch’esse esposte in mostra) private dell’originaria funzione di supportare con la vendita l’azione di Lotta Continua. Se molta arte di quegli anni è ritornata di recente nella stampa, non è riapparsa come un perturbante ma come se il tempo trascorso ce l’avesse ormai resa innocua e familiare. Per questo L’Inarchiviabile ricolloca tutto questo contesto nel luogo che gli è proprio, in quel teatro delle forze che s’intendeva sabotare.

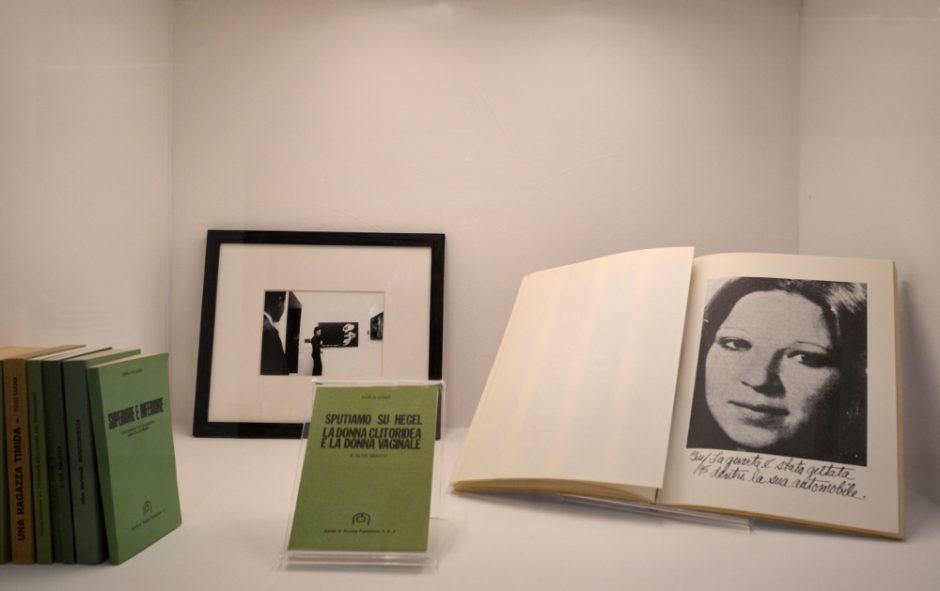

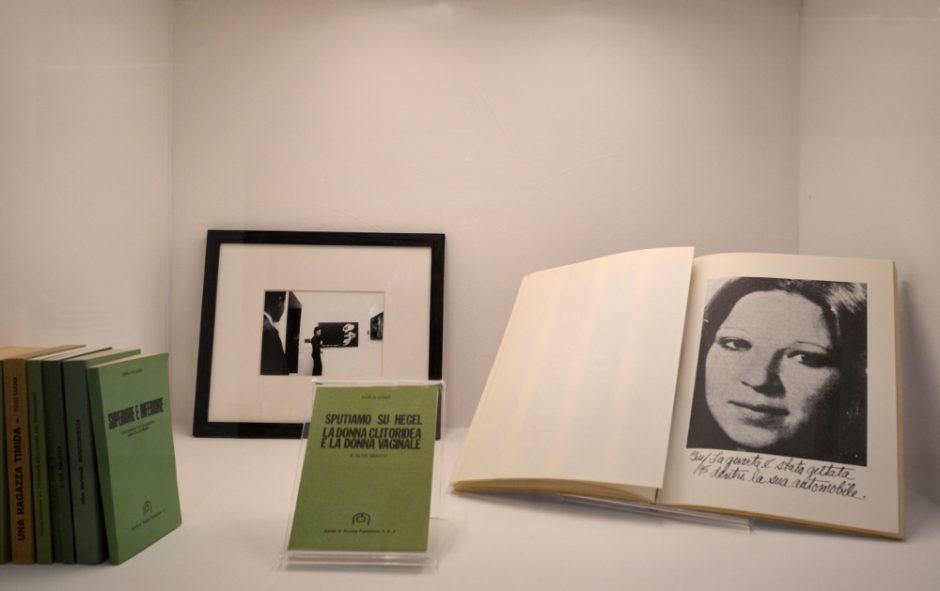

«Non siamo estranee alla comprensione del capitale, siamo il luogo dove si finge che il capitale non sia giunto…»: il momento inaugurale del femminismo è stato profondamente legato al mondo dell’arte, al tempo stesso sappiamo quanto Rivolta Femminile considerasse illusoria la possibilità per l’arte di diventare una forza di liberazione: troppo coinvolta con la cultura patriarcale, troppo compromessa con le strutture dell’oppressione, la donna occupa, dice Lonzi, nel mondo dell’arte, una posizione «esclusa, strumentale e passiva». Rispetto all’attuale svuotamento politico dell’agenda femminista, ricostruisci questo passaggio storico con pochi segmenti, significativi e molto duri: quello che non è archiviabile si sviluppa sottotraccia nella mostra. Dagli incontri sulla strategia femminista internazionale, all’isola di Femø, nel ’74 documentati da Marcella Campagnano, fino al tributo alle forme di emancipazione delle donne della Comune (le mani di Jean Marie) a cui Nono dedica Al gran sole carico d’amore: rivoluzionarie che hanno rovesciato il rapporto repressione-liberazione per sabotare il «corteo trionfale dei vincitori» e l’assunto che la storia sia il risultato delle azioni patriarcali…

La forza e l’urto del movimento di liberazione della donna che gli scritti di Carla Lonzi hanno fenomenizzato, non sono paragonabili, se non parzialmente, ai lavori delle artiste italiane coeve. Forse non è sufficiente il riconoscimento di tutto quello che la società aveva assegnato, storicamente e culturalmente, al ruolo della donna per affrancarsi da una sua posizione di subalternità. Questa condizione di sfruttamento è stata uno degli elementi strutturali del capitalismo, che ha messo e mette al lavoro differenze, tempo, precarietà, affettività e sessualità. Ne L’Inarchiviabile la stanza delle Anti-Penelopi, al contrario, mostra come la tessitura interessi la sfera pubblica dell’economia politica piuttosto che il linguaggio personale e privato femminile. Mi riferisco ai lavori intra-oggettuali di Marisa Merz, alle denuncie opache e mute di Dadamaino, all’alfabeto estremo e gestuale di Ketty La Rocca (di chi non ha ancora parole o le ha perse), ai «legami» di Maria Lai. C’è sempre all’opera una manualità che è la misura dei mezzi sociali di produzione di cui le donne hanno avuto la possibilità d’uso ma non la proprietà.

Mi è sembrato importante rintracciare questa forte matrice della moltitudine contemporanea che rifugge sì dal dualismo dei generi classici, ma soprattutto dall’idea di un solo mondo possibile. La moltiplicazione dei processi di soggettivazione non può che accompagnarsi a una proliferazione di sessualità eterogenee, post-identitarie, non vincolate a ruoli predefiniti

Carla Lonzi e Mario Mieli sono due figure cruciali a cui dedichi due teche: dalla sala delle Anti-Penelopi a quella della Dis-identificazione dei generi, si passa dai documenti femministi fino alla decostruzione del genere come norma sociale, come restrizione binaria che è stata imposta in quanto principio fondante il patriarcato: mantenere il dualismo significava affermare la sovranità (e la sopraffazione) di una categoria sull’altra, il maschile sul femminile. I movimenti di liberazione omosessuale occupano ancora una posizione marginale, quando non sono assenti, persino in importanti volumi come l’Orda d’Oro o altre pubblicazioni legate ai movimenti. L’ErbaVoglio ne aveva dato una lettura psicoanalitica (l’anima a servizio), tu ne interroghi la natura sociale attraverso il regime estetico…

Mi è sembrato importante rintracciare questa forte matrice della moltitudine contemporanea che rifugge sì dal dualismo dei generi classici, ma soprattutto dall’idea di un solo mondo possibile. La moltiplicazione dei processi di soggettivazione non può che accompagnarsi a una proliferazione di sessualità eterogenee, post-identitarie, non vincolate a ruoli predefiniti. Piuttosto che una riconfigurazione di generi (per quanto nuovi) si tratta qui di sottrarli a qualsiasi idea d’identità sessuale, con un processo di continua decostruzione che mette in scena una teatralità costitutiva e convenzionata dei comportamenti e delle attitudini. Penso a Lisetta Carmi in rapporto ai suoi Travestiti quando dice che non esistono comportamenti obbligati se non in una tradizione autoritaria che ci viene imposta da sempre. Oppure penso alla tassonomia fiction dei ruoli del femminile di Marcella Campagnano che precedono i Film Stills di Cindy Sherman, così come le foto di Lisetta Carmi anticipano quelle notissime di Nan Goldin. In fondo tanto Carla Lonzi, da un lato, che Mario Mieli, dall’altro, non vogliono un riconoscimento fondato sull’uguaglianza ma sulla differenza. E quello che m’interessa mostrare è proprio questa produzione sperimentale di molteplicità, questa proliferazione di soggettività che si affermano per differenza, per procedure aperte e in divenire.

Filmare il male è una delle mie sezioni preferite, una elegia per P.P.P…

Credo che le ultime due sezioni della mostra siano un pò come il doppio affresco trecentesco sul Buono e il Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti. Filmare il male apre, di fatto, al capitolo de La Comune con cui si chiude l’intera esposizione: crea con questa un concatenamento diretto, un vero e proprio cortocircuito. La ragione del titolo viene da un appunto di Serge Daney sul Salò di Pasolini. Per Daney, in questa gag lugubre che rappresenta il suo ultimo atto cinematografico, ci viene incontro un altro e nuovo significato della parola innocente. «Non tanto il non colpevole – dice – quanto colui che, filmando il Male, non pensa male». Nell’Italia anni ’70, credo che tanto la tragica morte di Pasolini quanto il suo disperato ultimo film taglino a metà il decennio con una delle più forti denunce contro il genocidio culturale, il consumismo, l’insufficienza e il tramonto di un certo tipo di marxismo. Questo momento finale di Pasolini rappresenta, per certo, una sorta di limite estremo.

Naturalmente nella mostra non c’è nessun rimando diretto a tutto ciò ma tanto i due video di Gianikian e Ricci Lucchi che il lavoro di Fabio Mauri mi pare possano evocarne il fantasma. Agli estremi opposti dell’opera fotografica Linguaggio è guerra di Mauri, i due video Cesare Lombroso del ‘76 ed Essence d’absinthe del ’79-81 mettono in scena i modi con cui la devianza individuale e sociale è stata ricondotta ad uno statuto naturale. Il corpo criminalizzato e manipolato pornograficamente sono il centro sia del catalogo di oggetti lombrosiano sia di una pellicola erotica degli inizi del secolo scorso.

Il filo conduttore, o la vera cornice, de L’Inarchiviabile è l’enunciato collettivo, il soggetto collettivo che parla, che si esprime, che si mobilita. E questo soggetto è sempre plurale, molteplice, differente. Per ciò non ci può essere qualcuno di esterno che parli al suo posto, in sua vece

L’alleanza tra scienza e violenza è per i due cineasti all’origine di un fascismo che non ha mai smesso di far sentire la propria azione. Allo stesso modo il lavoro di Mauri è un inventario di reperti fotografici di bandiere, divise o coreografie tattiche con cui la guerra si è autorappresentata dall’inizio del secolo scorso. Infatti l’identificazione tra linguaggio umano e condizioni della guerra è per Mauri la prova che quest’ultima non sia altro che il «fine complessivo e completo dell’io in un momento razionale, sociale e tecnico». In sostanza tutto ciò denuncia tanto quella naturalizzazione del potere quanto quell’estetizzazione della politica a cui la sezione conclusiva su La Comune risponde con la politicizzazione dell’arte, ma oltre la bipolarità modernista.

La mostra si apre con la sezione General Intellect e termina con La Comune: il cerchio si chiude ma il contenuto si apre su un paesaggio ancora tutto da praticare.

Chiaramente il filo conduttore, o la vera cornice, de L’Inarchiviabile è l’enunciato collettivo, il soggetto collettivo che parla, che si esprime, che si mobilita. E questo soggetto è sempre plurale, molteplice, differente. Per ciò non ci può essere qualcuno di esterno che parli al suo posto, in sua vece. C’è una performatività intrinseca a questa soggettività che si manifesta in una multidimensionalità dei percorsi, in una partecipazione ai processi in atto, nella trasformazione della natura dell’atto artistico come tale che, per dirlo con Gilardi, da emblematica diventa relazionale. Ci si sottrae alle assegnazioni che vedono gli intellettuali là (istituzione) e il popolo qua (politica). Le produzioni con cui abbiamo a che fare non si riconoscono né nella prassi creativa dell’istituzione artistica né nella matrice predicatoria dei contributi politici.

Sono altro, eccedono gli ambiti di pertinenza, rifiutano il lavoro assegnato, lasciano affiorare nuove possibilità di vita. Lo stesso Gilardi è una figura centrale di questo contesto così come lo sono Balestrini o Mari. I loro percorsi incrociano esperienze continuamente diverse: si misurano con la psichiatria, la controinformazione, la militanza, il lavoro artistico, le nuove tecnologie, la performatività sociale. Credono fermamente che la verità non può essere contenuta «in un solo sogno, né nel sogno di uno solo».

Ecco perché La Comune. Il pre-testo è la grande opera di Nono Al Gran sole Carico d’Amore realizzata per il Teatro alla Scala nel ’75 e dedicata alla Comune di Parigi. Ma La Comune è anche il nome del collettivo di Torino che fa riferimento ad Avanguardia Operaia e con cui Gilardi conduce varie esperienze dal ‘74 al ’79: dal fumetto operaio alle animazioni teatrali urbane. Oppure penso ai lavori di Balestrini nel prelevare materiale verbale dall’immenso territorio della comunicazione senza mai inserire una parola sua. Potremmo continuare…

Dal Piedistallo vuoto alla statua-fantasma di De Dominicis che chiude il percorso espositivo de L’Inarchiviabile: non tanto il revenant del marxismo quanto il problema della sua eredità che si condensano subito in un’apparizione fenomenica, quella della rivoluzione come possibilità ideale, sospesa per un tempo a venire. C’è sempre, seppur in modi diversi, qualcosa di atteso, che appartiene a un futuro al di là presente, o a un passato che ritorna. Perchè nelle tue mostre appaiono così tanti fantasmi?

Siamo abituati a pensare che le mostre contengano solo elementi visibili che, in quanto tali, soddisfano la nostra attenzione. Da anni ho cominciato ad inserire presenze che, piuttosto, si sottraggono allo sguardo o rimandano ad altro da sé. La mostra Il Piedistallo Vuoto, iniziava per esempio con un neon che, in forma intermittente, alternava Enter the Ghost ad Exit the Ghost Oppure penso all’apparizione e sparizione dei video di fronte al Leviatano/Balena nel Padiglione albanese alla Biennale di Venezia. Adesso tutto il lavoro di De Dominicis è esposto ne L’Inarchiviabile come qualcosa che c’è senza mostrarsi, che è presente e nascosto allo stesso tempo.

Il potenziale è la parte incorporale della nostra attualità e proprio questo rapporto tra il possibile e il reale è oggi la nostra vera posta in gioco. Dobbiamo comunque e ovunque dare visibilità a questo potenziale, proprio perché la governamentalità contemporanea non cessa di separare le forze da ciò che possono, le cose dai loro concatenamenti, le maggioranze dalle loro funzioni. Piuttosto che di trasparenza o opacità, dovremmo parlare di regime di invisibilità (spettrale, fantasmatico) a cui ora vengono ridotte le soggettività in movimento, i migranti senza permesso di soggiorno, che rappresentano la nostra contemporaneità. Giusto per fare un esempio.

Arriviamo alla fine. Il festival del proletariato giovanile al Parco Lambro di Grifi è un film che non si chiude, che non converge. 30 ore di girato non montato che apre alla molteplicità del concetto di inarchiviabile, oltrepassa le transenne di una storia bloccata nelle sue narrative che in Italia più che mai «calpesta coloro che oggi giacciono a terra». Negri nella sua analisi della festa, di un carnevale che si voleva liberazione, elemento creativo, macchina desiderante e potenza, afferma «dal personale al collettivo corre – lo dicevo, lo scrivevo, lo urlavo – un unico percorso: la nostra angoscia dobbiamo trasformarla in un più alto godimento del progetto […] C’è nella disperazione la stessa generosità che c’è nell’amore: è su questo punto che i processi si invertono […] Proviamo a scoprire il nesso fra disperazione e amore su quel punto ontologico che è di entrambi più potente, perchè entrambi li determina: là dove c’è produzione. Produzione di sè e produzione di antagonismo». Qui nasce Disobedience Archive, perchè?

Dove finisce L’Inarchiviabile, inizia Disobedience Archive, il progetto espositivo che ho sviluppato negli ultimi dieci anni. La soglia è rappresentata da quel film straordinario che è Parco Lambro, un documento visivo unico di quegli anni e non solo. Un documento che è molti film allo stesso tempo e, forse, neppure un film. Perché del film ne esistono molte versioni di lunghezza diversa, con differente montaggio e mai definitivo. Ne L’Inarchiviabile abbiamo esposto l’intero girato che è un deposito di 27 ore di nastri videoregistrati in bianco e nero e di tre ore a colori in 16 mm. Ma non solo per questo motivo Parco Lambro è, e non è, un film. Non solo per questo Parco Lambro è molti film assieme. È un film multiplo.

Quale ferma negazione della totalità e dell’unità, il film rifiuta di omogeneizzare le differenze e fa della dispersione (eterogeneità dei supporti, molteplicità degli autori, ecc.) la propria modalità d’essere se non addirittura il suo stesso progetto di organizzazione dei materiali e delle soggettività. Uno dei motivi per cui Grifi non ha mai potuto montare definitivamente Parco Lambro consiste nel fatto che è tra i primi a intuire che il nuovo soggetto politico non si può ricomporre. A me stesso che nel 2004 gli chiesi una copia per Disobedience Archive, ne inviò una ennesima versione di un’ora e mezzo con una sua introduzione sul restauro dei film, che non potei utilizzare per la proiezione.

A questa sottrazione della copia unica e definitiva corrisponde la sottrazione del soggetto sociale unico: il popolo, la massa, ecc. In questo senso non possiamo intendere Parco Lambro se non come il primo film che non converge, il primo film che non si chiude, che lascia i materiali registrati a loro stessi

A questa sottrazione della copia unica e definitiva corrisponde la sottrazione del soggetto sociale unico: il popolo, la massa, ecc. In questo senso non possiamo intendere Parco Lambro se non come il primo film che non converge, il primo film che non si chiude, che lascia i materiali registrati a loro stessi. Perciò, possiamo considerarlo all’origine della proliferazione della moltitudine contemporanea, così come anche Toni Negri riuscì a leggere nell’evento del Lambro. Una moltitudine che, tra l’altro, sa che lo sfruttamento da quel momento in poi non si eserciterà più sul tempo di lavoro ma sul tempo di vita e all’interno di un’economia dell’informazione rispetto a cui non potrà che istituirsi in termini antagonistici. E, riconoscendo al Lambro il ruolo di grande anticipazione, potremmo parlare allora di contro-pubblico in un’economia dell’evento, che è quella che ormai da anni affligge e si prende gioco del precariato. Dunque: a quando la nostra riscossa?

L’Inarchiviabile/The Unarchivable. Italia anni ‘70

a cura di Marco Scotini in collaborazione con Lorenzo Paini

FM Centro per l’Arte Contemporanea

Via G.B. Piranesi 10 – 20137 Milano

condividi