Perturbante quotidiano

Una conversazione con Stefan Kaegi di Rimini Protokoll

Short Theatre è un luogo di riferimento per le arti performative nazionali e internazionali. È il momento in cui Roma diventa palcoscenico di scambio, visione, relazione fra artistә, teoricә e una comunità diversificata di pubblici che interagiscono trasversalmente in spazi di incontro e trasformazione. Incontrare Stefan Kaegi, artista del collettivo Rimini Protokoll, è l’occasione per parlare dei due lavori – Uncanny Valley e The Walks – che verranno presentati al festival che per la sua XIX edizione ha scelto il titolo Viscous Porosity, ma anche per raccogliere pensieri sull’anno di residenza all’Accademia Tedesca Villa Massimo di Roma, che prende avvio proprio a settembre.

I lavori di Kaegi e del collettivo mettono in discussione il dispositivo teatrale, spostandolo fuori dalla scatola nera verso altre realtà o creando «giochi» scenici che teatralizzano esperienze del contemporaneo, attivando nuove forme di attenzione. In Uncanny Valley, l’incontro teatrale diventa un’esperienza perturbante con un attore «animatronico», un robot, copia dello scrittore e sceneggiatore Thomas Melle, immergendoci nell’ambiguità delle questioni esistenziali di identità e rappresentazione, tra repulsione, immedesimazione ed empatia. The Walks sposta l’attenzione sulla città e sull’esperienza del camminare, guidati da un’applicazione sonora per telefono, riscoprendo spazi pubblici abituali che diventano scenario teatrale, traiettorie acustiche che permettono di giocare con il paesaggio di Roma.

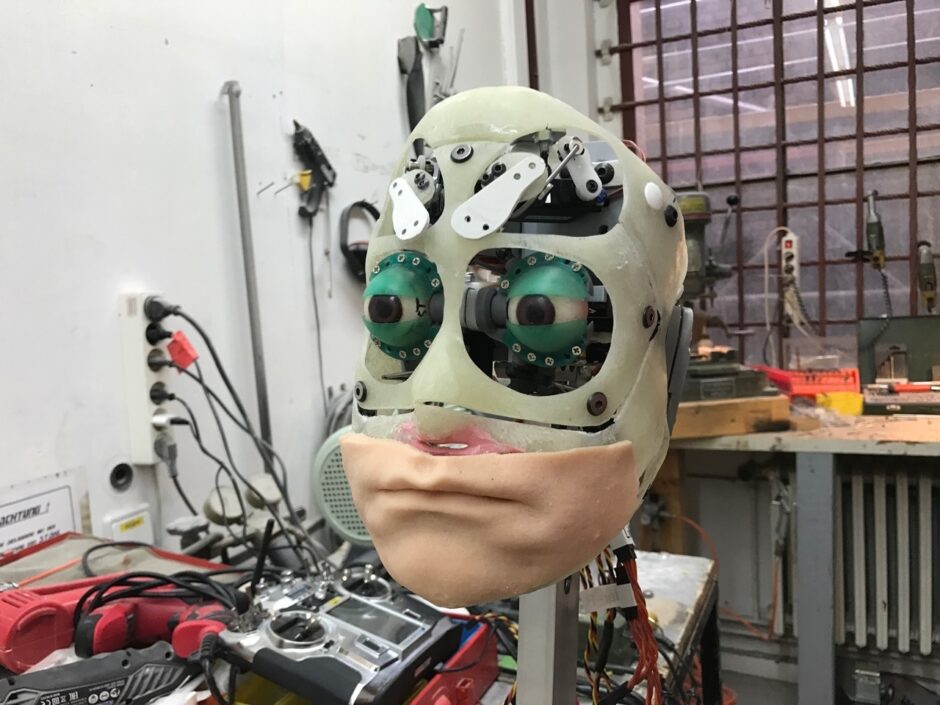

Penso al gioco, al rapporto ambiguo che avevo da bambina con le bambole realistiche, che nascondevo in una cesta perché erano per me presenze emotivamente inquietanti; penso a eventi traumatici come la pandemia, che hanno trasformato azioni quotidiane, come il camminare, in qualcosa di speciale, una riscoperta dell’ordinario. L’aderire a regole – come in ogni gioco – apre a nuove esperienze dell’abituale e del sensibile. Ripenso alle impressioni che ho avuto durante il mio incontro con il robot di Uncanny Valley nel 2019, in un periodo pre-pandemico. In una situazione di continua incertezza come spettatrice, ho notato che la mia empatia cresceva durante la visione dello spettacolo, ma l’impressione è cambiata quando ho potuto avvicinarmi al robot alla fine della performance. Soprattutto la visione della parte posteriore della testa: un «cervello» di cavi e fili elettrici.

***

Le considerazioni sulla distanza e vicinanza, sull’identificazione e l’estraneità rispetto al soggetto parlante, hanno fatto parte della vostra riflessione durante la creazione di Uncanny Valley? Perché avete deciso di permettere al pubblico di avere un tipo di incontro diverso con questa creatura umanoide?

Thomas Melle ha scritto World At My Back, un’opera sulla sua condizione bipolare, con l’intento di posizionare qualcosa che lo riguarda al di fuori di sé, un modo per percepirsi dall’esterno. Il robot in scena è una sua copia somatica. Certo non può camminare, non può abbracciarti, non può sentire, ma mantiene aspetti visivi e tattili che rimandano alla sua copia. Ha però pensieri e sentimenti. L’IA è percepita per lo più come un’entità immateriale, sono spam generati dall’algoritmo, programmi che possono produrre fake news incontrollate. Non hanno un corpo, un volto, non bussano alla tua porta. Questo robot è un’opportunità per vedere qualcosa attraverso uno specchio. Siamo cresciuti con le storie di fantascienza che parlano di robot dall’aspetto sexy o invincibili, come Lara Croft o come Robocop, esseri che competono/collaborano con gli umani. Se osserviamo da dietro il nostro robot, troviamo qualcosa che, per me ha un po’ il fascino dei vecchi sintetizzatori, è il richiamo a una tecnologia amatoriale. Il robot di Melle è un artefatto artigianale: regolarmente si rompe qualcosa, si sfalda. Quando pensiamo a come vengono addestrate le intelligenze artificiali, ci rendiamo conto che i processi di raccolta e inserimento delle informazioni variano in modo molto simile a come accade nell’essere umano. Siamo condizionati, programmati – si potrebbe azzardare – dalle esperienze che abbiamo vissuto. Credo che la frase più inquietante dello spettacolo sia: «Come puoi essere sicuro di non essere un robot?»

In Uncanny Valley c’è un continuo riferimento al dentro-fuori degli stati percepiti. Il libro di Melle, sulla sua malattia bipolare mi ha fatto pensare ai poli positivo e negativo del sistema elettrico che riguarda anche il funzionamento del nostro sistema nervoso. Quando hai scelto di lavorare con lui?

La bipolarità è un disordine che può interferire con il lavoro e le relazioni interpersonali nella vita pubblica, dovute all’alternarsi di momenti di grande disperazione e altri iperenergetici. Per Thomas Melle è difficile garantire le presentazioni dei suoi libri e incontri pubblici. Il robot diventa quindi un mezzo per proteggersi da questa difficoltà. Spesso ci affidiamo alla tecnologia per compensare ciò che percepiamo come fragilità personali, al fine di aumentare la nostra performatività. Verso la fine dello spettacolo, Melle parla del matematico Alan Turing, il quale, alla fine della sua vita, si interessò alla capacità degli errori di sfuggire alla programmazione e di innescare dinamiche di innovazione.

Sì, mi piace pensare al teatro come a un luogo in cui possiamo godere dell’errore, dell’imprevisto. Quando il pubblico entra in scena, porta con sé un turbamento, un cambiamento a venire. Uncanny Valley è, probabilmente, la performance più «replicabile» che abbia mai fatto. D’altra parte, il robot, se lo hai visto alcuni anni fa, ti sorprenderà per come è oggi: ha perso i capelli, il suo viso è cambiato, il silicone della sua pelle ha ceduto. A un certo punto abbiamo dovuto cambiare l’intero volto, abbiamo riparato molte volte le sue ossa e i motori. C’è un lavoro costante di manutenzione (cura?) che contraddice l’idea di immutabilità spesso associata ai robot.

La tematica del tempo viene affrontata nel testo, citando Dorian Gray e il suo ritratto che invecchia, si trasforma; ora mi stai dicendo che il tempo ha un effetto sulla macchina, che il robot sta invecchiando?

Sì, il robot è invecchiato. Cerchiamo di non pensare a lui come a uno strumento tecnico, come l’iPhone che buttiamo via quando diventa obsoleto, piuttosto agiamo su questa tecnologia come artigiani, continuando a ripararla. È un po’ come una rovina romana che deve essere in qualche modo mantenuta viva. Penso sia interessante trascorrere un’ora ascoltando una macchina. Normalmente passiamo molto tempo con le macchine, ma sempre utilizzandole come strumenti. Quando nelle gallerie e spazi d’arte incontriamo «macchine artistiche» di solito veniamo colpiti dalla loro stravaganza, scattiamo una foto e passiamo oltre. Mentre in teatro siamo di fronte a un robot come fosse un attore. Il pubblico passa attraverso uno stato di alienazione, poi si inizia ad ascoltare e infine si attiva una qualche forma di identificazione, forse di empatia. Poi arriva di nuovo un senso di estraneità, quando torna alla mente l’ambiguità della situazione. Ha senso applaudire a una macchina? Grazie alla storia troppo umana del soggetto che racconta, ci rendiamo conto che stiamo applaudendo una macchina che è portavoce della storia tragica di Thomas Melle.

Provo a fare un collegamento fra i due lavori che presenterai a Short Theatre 2024. Uno avviene nella scatola nera del teatro, l’altro nel paesaggio urbano. Mi interrogo sul mio ruolo di spettatrice: chi guarda e chi è guardato? In teatro sono davanti a una macchina, all’esterno incontro l’ambiente che attraverso quotidianamente ma che sperimento in un altro modo. In entrambi i casi non c’è l’attore, ma mi viene chiesto di far parte di un gioco: è un dispositivo esperienziale, come in molti dei lavori dei Rimini Protokoll. Perché ti interessa questa sottrazione, questo ribaltamento prospettico?

Entrambi i progetti sono dispositivi sul trascorrere del tempo. Questo il punto in comune. Usano la tecnologia per raccontare una storia e viverla. Uno in un ambiente chiuso, con tutti i problemi legati alla macchina teatrale con luci, suono, video, ecc. e, in questo caso, anche energia cinetica. L’altro si apre alla città di Roma. Il pubblico, in The Walks, diventa il centro di osservazione perché sceglie come fare l’esperienza della passeggiata di circa 25 minuti che può avere luogo in un cimitero, un parco o un incrocio di strade. È un’idea che abbiamo sviluppato durante la pandemia, quando non era consentito stare insieme in un teatro. Abbiamo pensato di portare lì il teatro e questo ci ha anche permesso di connetterci a luoghi molto lontani nel mondo, dove le persone potevano scaricare l’applicazione. Ogni settimana ci sono persone in diversi continenti che usano il programma, da Hong Kong a Vancouver, dal Cile all’Estonia. Fanno un’esperienza simile ma ovunque diversa; un cimitero in Cile è diverso da un cimitero in Egitto o un parco giochi in una zona comunista è diverso da uno di New York.

La presenza a Short Theatre inaugura l’anno che trascorrerai a Roma come artista residente all’Accademia Tedesca di Villa Massimo. L’ultima volta che sei stato a Roma è stato poco prima della pandemia, quando hai insegnato al Master in «Arti Performative e Spazi Comunitari» che avevamo ideato al Mattatoio con la Facoltà di Architettura di Roma Tre. Sono curiosa di sapere cosa immagini per questa tua permanenza.

La settimana che ho trascorso con lә studentә al Al Mattatoio è stata stimolante, è triste tornare a Roma e costatare che questa progettualità non esista più. Il percorso del Master ci ha aiutato molto a sviluppare l’idea di quella che poi sarebbe diventata la Conferenza degli Assenti. Anche il titolo è stato inventato durante quella settimana. Da lontano, siamo venuti a conoscenza della complessa situazione della nuova direzione del Teatro di Roma. Condivido la mia preoccupazione per le condizioni in cui versa il teatro e la scena artistica dedicata al contemporaneo nella capitale.

Sto arrivando a Roma per trascorrere un anno a Villa Massimo insieme a Caroline Barneaud. Insieme abbiamo creato diversi lavori, tra cui Nachlass, che è stato presentato a Roma nel 2017, e Shared Landscape a Milano solo qualche settimana fa. Veniamo da un momento in cui abbiamo trascorso molto tempo nella natura e ci piace l’idea di vivere per alcuni mesi in una città con tre milioni o più di abitanti. È un privilegio dare avvio a quest’esperienza presentando due lavori a Short Theatre, poter assistere agli altri progetti del festival, e da lì iniziare l’interazione con la città.

***

Short Theatre 2024 – VISCOUS POROSITY

dal 5 al 15 settembre a Roma e altrove

Rimini Protokoll/ Haug, Kaegi, Wetzel, Puschke

The Walks

7–8 settembre | 18:00

La Pelanda del Mattatoio

Rimini Protokoll/ Stefan Kaegi

Uncanny Valley

7 settembre | 22:15

8 settembre | 20:30

La Pelanda del Mattatoio

condividi