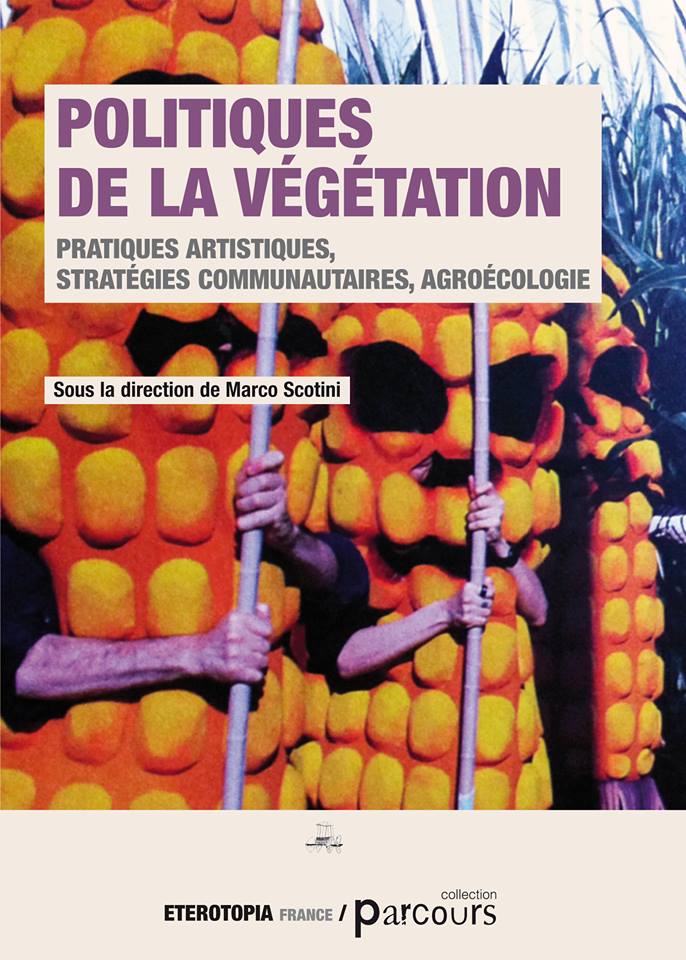

Politiques de la végétation

L'ecologia come scienza nomade

Pubblichiamo un estratto da Politique de la végétation. Pratiques artistiques, stratégies communautaires, agroecologie (Eterotopia France, 2019). Politiques de la Végétation, appena uscito in Francia, presenta una genealogia e un insieme di esperienze in cui pratiche artistiche, attivismo e produzione di spazi si incontrano per mettere in evidenza i rapporti tra agricoltura e movimenti popolari, la costruzione di comunità urbane e rurali, per considerare anche il ruolo svolto dall’ecologia nelle politiche coloniali.Il volume raccoglie testi di Atelier d’Architecture Autogérée, Joseph Beuys, Zheng Bo, Critical Art Ensemble, Mariarosa Dalla Costa, Wapke Feenstra (MyVillages), Amy Franceschini (Futurefarmers), Fernando Garcia Dory, Piero Gilardi, Bonnie Ora Sherk, Marko Pogačnik (OHO Group), Marjetica Potrč, Marco Scotini, Bouba Touré, Tiziana Villani, Philippe Zourgane. Dallo stesso volume, la rivista sorella Hotpotatoes ha pubblicato il saggio di Bonnie Ora Sherk.

E i capitalisti chiesero agli indovini che dovevano interpretare questa cosa per loro, di come fosse che le persone non comprassero più acqua da loro, anche se il serbatoio era pieno. E alcuni degli indovini risposero: «È a causa della sovrapproduzione», e alcuni dicevano: «È per la sovrabbondanza», ma il significato delle due parole era lo stesso. E altri dicevano: «No, questa cosa è in ragione delle macchie solari».

Edward Bellamy, La parabola del Serbatoio d’acqua

A Sud dell’Antropocene

Che il pensiero ecologista abbia acquisito ormai un ruolo centrale nell’episteme contemporanea è fuori dubbio. Discutibile, al contrario, è la funzione euristica che tale pensiero può giocare nella sua polarizzazione attuale: quella che, nell’ultimo decennio, ha identificato la crisi ambientale con la nozione (categoriale e totalitaria) di Antropocene. Nessuno può certo negare la progressiva trasformazione delle azioni umane da agenti biologici a forze geofisiche (pari a quelle naturali), con il loro drammatico impatto su scala planetaria: dai primitivi depositi di carbone sulla crosta terrestre (della fine del Settecento) alle bombe nucleari, fino alle più recenti emissioni nell’atmosfera dei gas a effetto serra. Altrettanto innegabile risulta la presa in carico di tale fenomeno geologico da parte della comunità scientifica, ai fini dell’individuazione tanto delle cause del degrado che delle possibili riconfigurazioni dell’ecosistema-Mondo, con la sfida epocale a cui essa apre. Eppure, se è vero che il concetto di Antropocene prende origine da tale ‘passaggio di stato’ dell’agire umano, l’impressione è quella di assistere ad una nuova ansia (impazienza) universalizzante pronta a re-inscrivere e ricatturare il discorso ecologico all’interno di una narrazione totalitaria e centralizzante, in una sorta di meta-racconto modernista che proprio l’ambientalismo anni Sessanta/Settanta (con il suo carattere movimentista e destituente) aveva contribuito a liquidare. Di fatto la diffusione popolare e virale del termine Antropocene (una sorta di nuovo trend culturale) tradisce un sapere epistemologico che assume il carattere di una contemporanea ontologia apocalittica, i cui quattro cavalieri prenderebbero il nome di riscaldamento globale, cambiamento climatico, radioattività diffusa e artificializzazione del mondo.

Non s’intende parlare qui dei contenuti del degrado ecologico come tale (di cui non vogliamo sminuire il rischio effettivo) ma delle modalità retoriche con cui tale versione catastrofista (nata da una minaccia comune) depotenzi ogni possibilità d’intervento individuale e la ricerca di soluzioni alternative. Ciò che l’Antropocene configura (per il modo in cui si pone) eccede la singola esperienza umana (sia spaziale che temporale), sfugge al controllo degli individui e delle comunità, vanifica la responsabilità individuale e di qualsiasi governo locale, rende inconoscibile l’essenza dei suoi stessi oggetti o, meglio, Iperoggetti (secondo la definizione di Timothy Morton). Ciò che chiama in causa, all’opposto, è la responsabilità storica e collettiva di un’umanità indifferenziata, unificata, astratta, in cui nessuno può dirsi innocente. Ebbene, sarà un semplice contro-discorso il fatto che le lotte più determinate a cambiare il mondo provengano dalle popolazioni meno avvantaggiate del Sud del pianeta e che hanno pagato più caro gli effetti del colonialismo, senza perdere però il contatto diretto con l’ambiente? A queste popolazioni, che sono l’espressione più evidente della disuguaglianza economica e sociale, quale responsabilità del disastro può essere mai attribuita?

Nell’argomentazione dell’Antropocene, dunque, la prima vittima è proprio la storia, come direbbe Jason W. Moore. Mentre il perpetratore non sarebbe altro che il tempo astratto che, in quanto tale, «non mette in discussione le disuguaglianze naturalizzate, l’alienazione e la violenza inscritta nei rapporti moderni di potere, di produzione e riproduzione». L’Antropocene, dunque, rende opaco il ruolo centrale giocato dal capitalismo occidentale con il processo di accumulazione originaria, le enclosures, la logica produttivista e quella estrattivista, lo smaltimento dei rifiuti della produzione, l’imperialismo, la colonizzazione della vita: il tutto sostenuto dalla serie ben nota di dualismi (gerarchicamente strutturati) attraverso cui uomini e donne si sono relazionati al resto della natura. Risulta chiaro come tale narrativa, che attribuisce responsabilità all’umanità nel suo insieme e deresponsabilizza le forze del capitale, possa invocare solo soluzioni burocratico-autoritarie di tecnocrazia ecologica, bioingegneria, mercatizzazione dei costi ambientali, oppure shockterapie curative come quelle che hanno accompagnato il neoliberismo fin dalla sua origine. C’è un eccesso di letteratura in materia per cui è impossibile qui poterne tirare le fila, farne una sintesi seppur provvisoria. Tuttavia quello che ci interessa sottolineare è come il racconto egemonico antropocentrico non possa far altro che apparire come l’ennesimo effetto dell’impoverimento prospettico (sociale, economico, scientifico) del senso comune e della governamentalità contemporanea, volto a neutralizzare e scoraggiare forme dell’associazionismo antagonista e dell’attivismo, mobilitazioni politiche e pratiche artistiche che stanno re-immaginando saperi e potenzialità dell’azione, distrutti dalla razionalizzazione capitalistica. In sostanza: tutte quelle pratiche che stanno cercando di abitare diversamente ed ecologicamente il pianeta.

Politiche della natura e «nature politiche»

Per questo motivo con il titolo «Politiques de la Végétation» abbiamo cercato di ricondurre il mondo vegetale (e, con esso, la natura) dal suo statuto sostanzialista di oggetto esterno e affrancato dai limiti storici (e per ciò sotto il presidio della scienza), alle sue determinazioni politiche e sociali. Attribuire a una pianta un tempo storico non significa ricondurla all’interno di un regime di crescita e di riproduzione naturale, tantomeno analizzare l’elemento vegetale nella sua esclusiva componente evolutivo-biologica. Significa piuttosto ricollocare tale elemento dentro una storia relazionale, connettiva, eterogenea, di interdipendenza con altri ecosistemi. Le piante, così come la terra o l’acqua, hanno storicamente rappresentato per gli esseri umani sia dei vincoli che delle opportunità, sia delle matrici produttive che delle risorse disponibili, all’interno di una storia in permanente costruzione. Perciò, con il termine ‘vegetazione’ non abbiamo voluto connotare solo la vita spontanea e selvaggia all’interno di una determinata disposizione spaziale, ma anche le specie coltivate e influenzate dall’uomo dentro l’ambiente agricolo e rurale. Non soltanto produttrici di ossigeno (e con una determinante influenza sul suolo), le piante costituiscono – come è noto – l’origine delle risorse materiali necessarie per la sussistenza: dalla catena alimentare ai combustibili fossili. Ma il loro statuto è quello di agenti produttori e di prodotti, di cause ed effetti allo stesso tempo, non diversamente dagli altri esseri naturali che definiamo umani. Perché ad un certo punto si sia imposta la dicotomia radicale tra una natura che è tale solo se disabitata (all’interno di uno spazio e tempo astratti) e un essere umano senza natura (e sottoposto ad un ordine del tempo) è una storia ancora tutta da scrivere lungo i cinque secoli del regime capitalista. E un assunto, in prima istanza, da superare.

Di fatto, in specifiche formazioni storiche, le piante (o la natura extraumana più in generale) sono entrate in una molteplicità di rapporti produttivi e riproduttivi con gli esseri umani che hanno determinato processi congiunti, fratture, biforcazioni e assemblaggi diversi nella trasformazione dell’ambiente, per cui l’uomo non è mai solo a fare la storia ma sempre vincolato al resto della natura (di cui è parte). Lontano dall’essere un sostrato passivo e silente la natura è sempre un agente attivo nel cambiamento storico e indissociabile, come tale, dall’azione umana. A rigore, dovrebbe risultare impossibile parlare di natura in generale e, all’opposto, si dovrebbe sempre discutere di «nature storiche» particolari, per cui verrebbero meno i dualismi natura/cultura, geografia/storia, struttura/sovrastruttura e così via. Se una foresta fornisce tutte le risorse necessarie alla sussistenza di una comunità indiana locale del Garhwal Himalaya – dall’acqua al cibo, dal combustibile ai farmaci – si ha un certo caso di natura storica. Se in seguito alla colonizzazione la stessa foresta si trasforma in una riserva di legname, volta a soddisfare la richiesta di materie prime dell’Impero grazie a una deforestazione pianificata, siamo di fronte ad un altro caso di natura storica, con un nuovo modo di intendere e ordinare la realtà. Lo stesso si potrebbe dire per il passaggio dal carbone come roccia sedimentaria al carbone fossile quale soggetto della produzione del regime energetico alla fine del XVIII secolo, tale da coinvolgere nella storia un’altra natura particolare. Come sostiene efficacemente Jason W. Moore, piuttosto che mettere al centro del degrado ambientale attuale una natura intesa come oggetto esterno e semplice effetto del dominio umano si dovrebbe partire – dunque – dalla conformazione del lavoro nella sua accezione capitalista: con le politiche della natura che esso produce e le relazioni socio-biologiche che innesca. Ciò che ha reso possibile non solo lo sfruttamento umano ma anche l’appropriazione non remunerata del lavoro delle donne, della terra e del resto dell’ambito extraumano è stata proprio la concezione di una natura quale oggetto predefinito da quantificare, mappare, fissare a coordinate stabili e senza tempo, sotto la direzione di un metodo universale attribuito ad una Scienza di Stato.

Sarà un semplice caso, allora, che tutte le pratiche artistiche e le forme dell’attivismo che oggi si misurano con l’ambiente cerchino di sfidare le forme dominanti del lavoro, focalizzandosi sui processi alternativi e sulle forme di cooperazione e co-gestione dell’ambiente? Lontano dagli earthworks di matrice americana con i loro macro segni lasciati sul suolo (in cui la natura rimane ancora uno sfondo) e altrettanto distanti dal simbolico e dall’archetipico sviluppato dall’Arte Povera attraverso la figura dell’artista alchimista, gli esempi che sono presenti all’interno di Politiques de la Végétation, negli stessi anni Settanta coniugano la dimensione ecologica come pratica attiva nei rapporti umani, a tutti i livelli del sociale. Per ciò ne abbiamo assunto i loro autori (da Joseph Beuys a Piero Gilardi, da Bonnie Ora Sherk a Oho Group) come ecologisti ante litteram o quali pionieri di quel rapporto tra pratiche artistiche, strategie comunitarie e agroecologia che connota la parte più impegnata della cultura visuale attuale. L’artista cinese Zheng Bo – presente in questa pubblicazione – giusto nel 2018, per la seconda Biennale di Yinchuan, ha realizzato una piantagione di oltre trecento alberi di pioppo sull’impianto, a terra, dello slogan «Earth Workers Unite». Si tratta della ben nota citazione dal Manifesto del Partito Comunista del 1948 ma con una impercettibile (anche se sostanziale) variante. Non più «lavoratori della Terra unitevi», piuttosto «Lavoratori e Terra unitevi», secondo l’idea di un progetto socialista che intende emancipare non solo una ma tutte le forme di vita.

condividi