Siamo tuttx dentro!

Estetiche e comunità di noi tra pratiche artistiche ed etiche della rete

Questa è la trascrizione di una conversazione esplosa, che si è svolta attraverso messaggi e in uno scambio di vocali tra whattsapp e telegram. Io ero a Roma, dopo le prime due settimane di vuoto il lavoro è riniziato in maniera pervasiva, ingombrante, senza spazi salvi: email, didattica a distanza, esami e incontri con studenti, richieste di scritture, modulistiche, studio inconcludente e riunioni di tutti i tipi, di progettazione, artistiche, di redazione, politiche, di amicizia. Al riparo di un reddito prodotto dall’assegno dell’università, ma immersa in una manutenzione dell’esistente, senza in cambio nessuna restituzione in termini di scambio, di energie, di contatto. Mara era a casa sua, nella campagna pesarese, in piena zona rossa fin dai primi giorni, con gli elicotteri a controllare anche le strade statali, stretta tra l’impegno per la didattica online che O., nove anni, deve seguire per ore e il rincorrersi di messaggi e telefonate di: date che saltano, progetti che saltano, residenze rinviate, e via così. Intanto il «mondo artistico» annaspa, tra lamentele, corporativismi, visioni autoreferenziali, richieste di albi e misure escludenti, autopromozione e narcisismi, performatività dell’io, un eccesso di produzione in bassa qualità e presenzialismo dal set domestico a titolo gratuito.

Mara Oscar Cassiani è coreografa, performer, e artista digitale. Lavora con il corpo e i nuovi media, creando iconografie contemporanee a partire dai nuovi rituali e linguaggi che arrivano da internet, dal capitalismo brutale e dalla società dei Desideri. Per fare un giro nel suo mondo e tra i suoi lavori, andate qui: https://maracassiani.tumblr.com.

Inizio da un’immaginazione. Per noi – cresciutx nei Novanta e nella cultura cyberpunk – il virus è stato molte cose diverse. Un’azione sovversiva della pratica hacker, irruzione e ridefinizione dei codici dominanti, una postura epidemica di mescolanza e ibridazione di corpi culture saperi, uno spostamento verso il non-umano, un centro sociale di Milano, una rivista italiana di arte sulle mutazioni. Forse, ci si è dettx poi, questo lavoro di immaginazione delle controculture intorno alla forza agente e trasformativa del virus, che il pensiero femminista neomaterialista ha raccolto, da Haraway in poi, aveva anche il compito affettivo di elaborare il trauma dell’AIDS e della decimazione delle comunità politiche e relazionali lgbtq, rovesciando e risignificando il senso collettivo del contagio virale dentro una narrazione positiva. In questi giorni in cui il virus-Corona ha occupato lo spazio pubblico, ho pensato spesso a una storia che mi avevi raccontato una volta. La storia dei tuoi due fratelli maggiori collezionisti di virus.

È strano (e mi piace anche molto) rispondere a questa domanda, perché è una materia che fino a ora è stata di interesse solo per i nerd-digitali, i geek, tutto un mondo che viene allontanato dall’ambito artistico performativo, dove siamo sempre stati considerati dei freaks, delle/gli sfigate/i. Insomma, vita vuole che i miei fratelli maggiori, che mi hanno praticamente cresciuta, fossero due fanatici della fantascienza e dei computer – tutto quello che una volta si vedeva nei film americani, in casa mia accadeva veramente. I valori della cultura cyber anni Novanta io li assorbiti proprio lì, dentro casa. Tra le varie cose, c’era questo famoso computer pieno di virus, totalmente infetto; i virus erano in una partizione per cui non facevano male a nessuno, erano semplicemente dei codici che venivano collezionati dai miei fratelli, ce n’erano alcuni vecchissimi, altri più nuovi. Adesso questo computer io non so mio fratello dove l’ha messo, ed è una cosa che nel mio immaginario è diventato un tabù, perché nel tempo è cresciuto un certo feticismo riguardo a questa leggenda, e capita che dei curatori si facciano dei gran viaggi su questo computer infettato, sulla possibilità di farci dei lavori sopra. Però era una pratica di feticismo collezionista dei miei fratelli, soprattutto uno in particolare, e io non voglio metterlo a disposizione di tutti. Per me rimane una cosa tra lui e i geek che gli orbitano intorno.

I miei fratelli ritenevano fondamentale che io iniziassi a programmare e mi hanno fatto fare i primi programmi da bambina, facevo dei piccoli animali che si muovevano nello schermo, con la grafica dell’epoca che era molto limitata. Il primo programma l’ho fatto a otto anni, in Basic – l’esito era un mini (mini-mini-mini!) frame di un videogame. E poi letture sulla cultura del virus, che hanno nel tempo accresciuto l’idea del virus nella mia mente, la differenza tra i virus genetici che sono delle vere opere d’arte e quelli informatici, che sono semplicemente un codice. Una differenza enorme tra il nostro DNA, un insieme perfetto di informazioni chimiche, e quello che noi pensiamo sia il nostro futuro avveniristico, fatto di una serie di materiali limitati e di codici molto elementari rispetto alla biologia. E poi la cultura cyber e anime dell’epoca che mi è stata somministrata come fosse una bibbia, le letture di Asimov e PKD e i film di fantascienza, motivo per cui oggi mi relaziono al mondo e all’infodemica/socialdemica in questo modo. Ecco, è stata la mia formazione.

Certo, il mio immaginario cyber si è evoluto nel tempo, rispetto a una volta in cui si collezionavano virus e banche codici dei linguaggi. Adesso paradossalmente c’è una parte di me che adora collezionare vaccini, un interesse orientato più verso le bio-scienze. Queste fantasie, questi immaginari poi si tramutano in estetiche nel mio lavoro e nelle comunità digitali. Dato che la vita non mi ha fatto mancare il sapore degli anni Ottanta, la tua domanda mi ricorda anche che il mio primo test dell’AIDS l’ho ricevuto tra i 6 e 7 anni (la celiachia era sconosciuta), messa in isolamento in ospedale. Ho potuto assaporare veramente ogni sfaccettatura dell’epoca, anche l’ansia da AIDS.

Parto dall’esperienza che in moltx abbiamo fatto in questi mesi – nell’università, dove sto lavorando in questo periodo, è accaduto che tutte le attività, solitamente pubbliche o riservate alle relazioni tra studenti e tra studenti/docenti, si spostassero sulle piattaforme: Zoom, Teams, Google, ecc. In questa fase di emergenza e di smaterializzazione dei corpi nell’online, lo spazio materiale è stato sostituito dallo spazio digitale, eppure anche questo ha sua precisa materialità, ed è tutt’altro che neutro. L’università è un’istituzione pubblica, almeno prevalentemente, almeno quel che ne è rimasto dalle ultime riforme neoliberali. Non ci sogneremmo di svolgere le nostre lezioni nel salotto privato di xx o di Miuccia Prada, in un edificio in cui le/gli studenti per entrare dovessero lasciare all’ingresso i loro portafogli, documenti e telefoni cellulari. Eppure, in qualche modo, è esattamente quello che sta accadendo online. Tu Mara poni la stessa questione a proposito delle arti live e delle istituzioni artistiche, spesso indipendenti: festival che promuovono attività, incontri con le artistx o addirittura interi processi creativi e performativi su Zoom e altre piattaforme. Senza in alcun modo problematizzare lo spazio digitale, rischi, diritti, zone di oscurità. Cosa ha significato e cosa intravedi possa accadere in questo spostamento di tutte le nostre attività sulle piattaforme private delle corporations, in particolare relativamente all’ambito artistico? In termini di tutela dei diritti, cattura di dati e trasparenza predatoria, ma anche relativamente a come può modificare le modalità di produzione e di autonomia delle/i artistx?

Riguardo il data mining delle grandi corporazioni, quello che sta succedendo in maniera sempre più evidente è che esiste un mercato, che questo mercato è reale ed è fatto dei nostri dati. Tutto quello che facciamo in rete ha una conversione economica, è monetizzato, ma niente di tutto ciò finisce nelle nostre tasche. Questo mercato esiste al di fuori di noi, creato da noi, ma non abbiamo alcuna presa su di esso. C’è una nostra ombra digitale che viaggia che è fatta di dati sensibili e privati – anche i nostri progetti, le nostre idee, sono esposti. Questa ombra digitale diventa mercato. Nella vita online di tutti i giorni sono i famosi cookies che troviamo sui siti o il data minimg che avviene ad esempio su Zoom quando siamo in collegamento, e che riguarda i nostri dati personali, password, conti in banca, mail, fino a arrivare alla possibilità che la nostra stessa identità digitale possa essere rubata o clonata.

A noi piace molto comunicare, è una cosa bellissima, io mi sento nativa digitale, adoro la rete per come è nata, però quello che sta succedendo può essere molto pericoloso, perché stiamo creando ombre digitali, identità, che poi diventano le nostre firme – i nostri dati vengono violati, e siamo noi a dare l’accesso e il consenso a questa violazione. Faccio un esempio estremo: nel momento in cui io varco uno Stato, quello Stato saprà tutto di me e potrei essere considerata un soggetto che fa violazione dei diritti d’autore perchè faccio sharing di film con i miei amici, e quindi in quel momento posso essere considerata fuorilegge in quello Stato.

In questo periodo siamo tuttx su Zoom. Io non posso, il mio antivirus lo rifiuta. Che cosa significa? Vuol dire che identifica Zoom stesso come il virus. Allora, la paura arcaica che c’era una volta di andare in rete, di prendere i virus, di averli nel computer e così via, si è rovesciata: adesso il virus ce lo autoinstalliamo. Paradossalmente, gli hackers di rete non hanno neanche quasi più la necessità di creare virus, perché ormai il data mining è un’operazione consentita, una violazione che noi stessx autorizziamo. Per quello che riguarda le istituzioni artistiche, i centri di ricerca, i festival che stanno arrivando sul web in maniera massiccia e inedita, spostando lì gran parte delle attività culturali e produttive, è importante che abbiano la lucidità di capire che cosa stanno mettendo in campo e anche quando è ora di criptare i dati. Perché così facendo stanno spostando su una piattaforma privata e non controllata non solo le attività e lx artistx, ma anche una grande quantità di pubblico, e dunque è bene visualizzare la grande quantità di dati privati che si stanno portando e dando in mano a corporazioni, le quali produrranno profitto manipolando quei dati. Economie e risorse che non torneranno in alcun modo sul settore artistico e culturale, segnato da instabilità e precarietà. Rimane comunque un luogo che amo, ma no, non è gratuito, la gratuità è un’apparenza che va certamente capita.

Mara, la cosa che mi chiedevo è se fosse praticabile che queste istituzioni culturali – i teatri, i festival, le università, le biblioteche – creassero le loro piattaforme, con propri criteri di accesso e tutele dei diritti. Questo mi sembra un punto politico in questo momento, una pratica che parla di autonomia e indipendenza dei processi produttivi artistici e culturali.

La cosa migliore sarebbe senz’altro costruire le proprie piattaforme, i propri server, i propri programmi, ed è qualcosa che potrebbe essere realizzato facilmente in termini di competenze e saperi a disposizione. È una pratica quasi inesplorata, almeno su larga scala, proprio perché è la prima volta che, in conseguenza dell’epidemia, ci si scontra con la migrazione di un pubblico prima considerato reale sull’URL, sui digitali. È pericoloso? Sì, perché le corporazioni non hanno alcun tipo di limite. Un progetto artistico che presento a un festival su una piattaforma, per fare un esempio, potrebbe essere considerato un progetto sensibile e di rilevanza a fini commerciali o pubblicitari o altro, la corporazione può considerare il mio profilo nell’ombra di profili da controllare in quanto profili creativi e non si farà problemi a rivendere quel dato, che è il mio progetto, per attività parallele di tipo pubblicitario, di comunicazione politica di propaganda, o per la creazione di fake news. A usare quindi lo spettro creativo nella sua intelligenza linguistica e comunicativa. Io non sono una talebana delle IRL, ossia dello stare a tutti i costi in real life, in un luogo reale, adoro la rete, però è importante che nel momento in cui avvengono migrazioni così imponenti si sviluppi un’etica digitale che le rispetti e le protegga. Perché, nel momento in cui stiamo facendo questa conversazione, lo Stato di New York sta parlando con i CEO di Google per capire come creare una nuova piattaforma di controllo della popolazione – è stato eclatante quello che hanno detto: «adesso siamo tutti dentro». Ed è così, è vero, adesso siamo tuttx dentro.

Tu quando parli spesso parli di un NOI – un noi ambiguo e misterioso, facendo riferimento a delle comunità digitali, di artistx/attivistx in rete. Dici spesso: «i miei amici».

La rete è un luogo incredibile, anche di democrazia. Se non penso alla parte parassitaria, di brand, di corporazioni, di tutte le terze parti che si occupano neanche dell’output visivo ma semplicemente del mercato del data mining, quando mi dimentico di tutto questo e mi ricordo da dove vengo, mi ricordo i primi pionieri e la Pirate Bay, allora so che la rete nella sua fase iniziale è stata un luogo di comunità incredibili. Queste comunità sono sempre state considerate dei reietti, perché la rete è stata un oggetto astratto finchè non sono arrivate le grandi corporazioni dei social ad occuparla. Al tempo stesso, è anche uno spazio di pratiche condivise, di sharing, di mutuo sostegno e di mutualismo, di messa a disposizione di strumenti per uscire da situazioni di oppressione. È successo più di una volta che ragazzx che vivono in luoghi allucinanti del pianeta, territori di guerra e di conflitti, si siano connessx e abbiano trovato in rete gli strumenti e i saperi per diventare a loro volta artistx, grazie alle comunità creative, visive e musicali che hanno consentito loro di rimanere connessi ad altrx e fuoriuscire dai luoghi di violenza e di crisi sociale. Sono vere e proprie sottoculture, che nella musica sono più facili da riconoscere, ma che esistono anche nell’immaginario visivo – ed è l’immaginario dentro cui state vivendo ora.

Abbiamo creato dei codici per riconoscerci, e inizialmente – nella penultima generazione, diciamo – erano delle forme di appropriazione dei codici del capitalismo. Un’idea di contestazione del capitalismo stesso appropriandosi dei suoi codici – si sono così create delle vere e proprie iconografie, in cui NOI abbiamo dei layers immaginativi in cui riusciamo a capire tra che cosa stiamo dicendo. Per qualcunx che non frequenta questo ambiente visivo, un’immagine che circola è appunto soltanto un’immagine, una patacca, una cosa kitsch, una finta pubblicità, e invece stiamo comunicando tra di noi. Ci stiamo dicendo delle cose. Un modo attraverso cui ci raggruppiamo è proprio attraverso delle estetiche: c’è stato un momento in cui avevamo dei gruppi Aesthetics e ci sono stati dei pionieri di queste pratiche di creazione di sottoculture visive che servivano a comporre nuovi modelli di comunità. I gruppi sono assolutamente eterogenei, transnazionali, dentro ci sono generazioni diverse, persone nello spettro autistico, genderfluids, con identità le più ibride, non solo etero-cis-bianchi come accade altrove, ecco.

Questo noi però è stato intercettato, siamo stati parassitatx. Basta dare un’occhiata alla stazione di Milano, a tutti i banner pubblicitari e vedere che rappresentano una palette di colori, una palette di immagini, una palette di parole che noi abbiamo deciso di usare per creare i nostri ambienti visuali autonomi. Ma questa della cattura è una dinamica classica a cui sono sottoposte le sottoculture, non solo quelle digitali – adesso il meccanismo però è molto più veloce. Comunità di idee, di sharing che velocemente vengono parassitate, privatizzate e digerite dai brand, attraverso processi che non sono leggibili a un pubblico che non governa questi linguaggi.

Più volte mi hai raccontato, proprio riguardo ad alcuni prodotti e applicazioni digitali che solitamente acquistiamo come i filtri di Instagram, che queste comunità collaborative creano continuamente degli «oggetti» comuni, condivisi, non proprietari, in sharing – dei veri e propri commons digitali – che poi vengono rubati da corporation e brand, messe a valore, vendute e monetizzate. Dunque quel che accade è che le grandi corporazioni del capitalismo digitale non solo creano software e spazi chiusi, ma per lo più rubano e recintano le creazioni aperte e open source, non diversamente da quello che accadeva con le recinzioni e le enclosures delle terre comuni dell’Inghilterra del XVIII secolo, e in cui si individua una delle fonti di accumulazione originaria che sostenne il capitalismo nascente. Il capitalismo non è mai creativo, molto più spesso si limita a rubare quello che è generato collettivamente dalle pratiche di intelligenza e di commoning sociale.

Succede continuamente, la «pirateria» delle corporazioni contro la pirateria dello sharing. Queste pratiche di messa in condivisione sono per me equivalenti a vere e proprie forme di mutualismo e di solidarietà economica non individualistica: non posso mandarti delle economie dirette, non hai soldi per comprarti questo album musicale, te lo do io. Semplicemente. Cosa succede quando tutta questa economia di scambio viene risucchiata dai giganti digitali? I programmi open source non sono più open source – comunità di ragazzx che facevano video gaming usando programmi aperti, li hanno visti comprare dalla Apple, e i programmi sviluppati liberamente finiscono dentro i nostri i-phone. E chi tra questi programmatori chi non usa i-phone (per dubbi relativi non solo al sistema operativo, ma anche al sistema produttivo) si trova tagliato fuori proprio da quei programmi che ha contribuito a generare.

Questo vale non solo per i programmi, ma anche per le estetiche: gli immaginari che circolano in rete nelle app e nei social sono stati tutti rubati. Molti artisti grafici, ad un certo punto, hanno deciso di specularci sopra – e inizio a pensare che forse facciano bene. Tutti i filtri Instagram, tutti gli sfondi che abbiamo a disposizione, tutte le palette di colori arrivano dalle controculture digitali: potrei nominare Pastel Girls, Sad Girls, The plantwave, Healthgoth e altre… Sono tutti gruppi e collettivi di filosofie estetiche e anche di caring dentro i quali ci siamo conosciuti, sono movimenti transnazionali, ma non amo fare i nomi – non per fare un discorso di setta, è un modo di proteggere la comunità dalla tossicità che può arrivare dall’esposizione. Poi ci sono dei contesti in cui artistx e collettivi invece si presentano e si nominano, come avviene spesso durante la Wrong Digital Biennal. I gruppi delle estetiche invece sono più nascosti, ci si raduna sotto delle immagini precise, condividendo tools e png, che è un formato democratico della rete che io adoro, e che adesso vengono chiamati stickers. Attualmente vengono dati per scontati, si trovano nel telefono di tutti, ma li abbiamo radunati noi all’epoca. È stata un’epoca bellissima, è solo poco tempo fa peraltro, prima che si propagasse nella rete. Ad esempio l’health goth – una filosofia estetica sul goth urbano e periferico – è stato fondato da due ragazzi che stanno in Nord America nella città della Nike, è stato intercettato ed è esploso (Vice Milano fece un articolo di merda al riguardo), loro rifiutarono di vendere la sottocultura come un’etichetta e adesso è completamente mangiata dai brand. Per farvi capire il livello della «mangiatoia» dei brands, dalle palette di Pastel Girls la Pantone ci ha tirato fuori i gradients.

Vale anche per i social, in cui i primi utenti erano anche i primi sperimentatori, e poi arriva l’assetto marketing ad occupare e privatizzare. Prendiamo il caso di Instagram, dove ogni due o tre post ormai partono pubblicità. Eppure nessuno di noi è pagato, le nostre stories forniscono la cornice alle pubblicità. È all’opera una continua monetizzazione e speculazione della creatività orizzontale della rete prodotta collettivamente senza copyright, e che non viene in alcun modo redistribuita a chi la genera. L’orizzontalità digitale viene continuamente derubata – quando vi sembra che una vostra idea o un vostro disegno assomigli alla linea di un certo marchio, ecco, è molto difficile che non sia un caso.

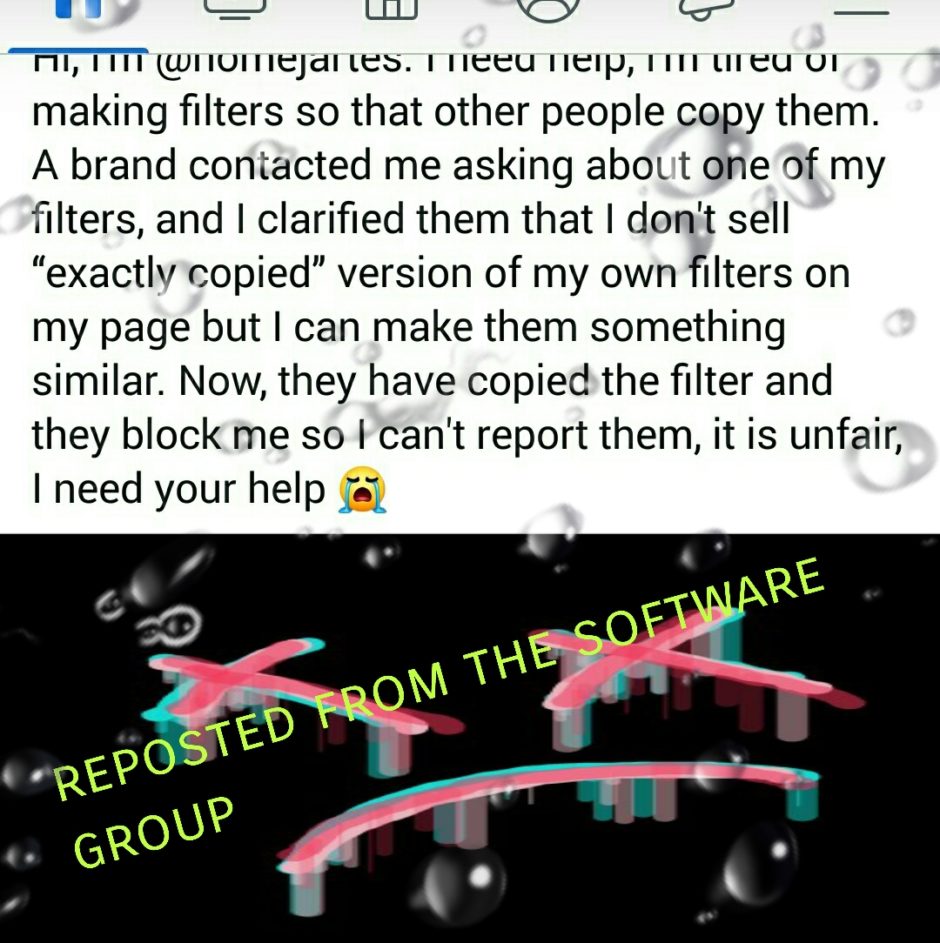

Un esempio: una ragazza che è stata derubata da poco di un suo filtro Instagram – è stata contattata da un brand, non ha accettato di venderlo e privatizzarlo, il brand ha copiato il filtro e l’ha bloccata, così da non poter essere più contattato. In particolar modo in questo momento di pandemia, in cui tuttx vengono a collassare nell’online, in queste comunità ancora di più stiamo creando contenuti che poi verranno risucchiati e manipolati per produrre un mainstream stereotipato e globalizzato. In certe chat tra amici, ci stiamo dicendo questo: non creo contenuti, non faccio sharing, perché sentiamo che c’è troppa pressione sulla rete. Invece potrebbe essere un momento di radicale ecologia.

Nel tuo lavoro di performer, come questi immaginari mondi linguaggi pratiche ricadono e si innestano sul corpo e sulla scena live?

Per me nella pratica performativa questi mondi si traducono in un desiderio di orizzontalità e di condivisione, che però non è la retorica facile della partecipazione del teatro anni Settanta; è una modalità di lavoro in cui rinuncio alla singolarità d’autore per sciogliermi dentro delle correnti che si propagano autonomamente, come l’uso dell’estetica nail arts nelle web performances, oppure l’addensamento delle pratiche spirituali nella rete oggi. Spesso queste tensioni emergono nella rete, prima di avere una ricaduta nella società. Lavoro su dei personaggi-avatar, provenienti da mondi al limite tra la raveology, videogaming e ritualità arcaiche. C’è adesso tutta una nuova linea di videogames in cui è possibile fare dei viaggi all’interno di lande insieme ad altrx avatar, utenti connessi che ti guidano in questo paesaggio. Nella pratica performativa si traduce per me nell’uscita dal cubo bianco dell’arte o la quadratura nera del teatro, nell’esigenza di usare degli spazi pubblici, in un’idea di fruibilità estrema. A livello di estetiche, un’estetica come la plantwave si riversa nel mio lavoro, entra quindi nel mondo reale – per far accedere l^ spettatore/trice alle energie immateriali e sinestetiche della visione. Quello che è interessante è che per leggere questa produzione bisogna pensare in termini di correnti visive piuttosto che di individui o di artistx singolx veri e propri.

condividi