Il 25 agosto del 1977, quarant’anni fa, iniziava l’Estate romana. Intuizione e invenzione brillante dell’allora architetto e assessore trentacinquenne Renato Nicolini, quell’evento ha cambiato il modo di produrre e «consumare» cultura, a >…

Un colore eterno d’estate

Su Renato Nicolini e la città effimera

Secondo Charles Jencks le illusioni dell’architettura modernista sono morte il 16 marzo del 1972 con la demolizione del complesso Pruitt-Igoe costruito negli anni Cinquanta da Minoru Yamasaki a Saint Louis nel Missouri. Nel 1976, solo quattro anni dopo, a Roma, dall’altra parte dell’oceano, lo storico dell’arte Giulio Carlo Argan – anche lui strenuo difensore della progettualità modernista, diventato sindaco di Roma, il primo non democristiano eletto come indipendente nelle liste del Partito Comunista Italiano – nomina assessore alla cultura l’architetto trentacinquenne Renato Nicolini, aprendo così la strada alla cultura postmodernista e alla sua organizzazione.

Già, perché L’estate romana, la grande invenzione di Renato Nicolini, è parte fondante del postmoderno, non solo italiano, e a questa importante esperienza romana e internazionale, che compie quarant’anni, è ora dedicato un bel libro di Federica Fava, Estate romana. Tempi e pratiche della città effimera (Quodlibet, 2017). Quarant’anni tondi perché la prima edizione dell’Estate romana si inaugura la sera del 25 agosto del 1977 quando a Massenzio si accendono le luci della rassegna cinematografica dal titolo Cinema Epico con la proiezione di Senso di Luchino Visconti. Un’esperienza, quella di Renato Nicolini, che durerà fino al 1985, quasi un decennio all’insegna dell’effimero, una politica culturale inaugurata in vitro qualche anno prima da Fabio Sargentini nella sua galleria-garage di via Beccaria, e che segnerà il passaggio dalla neoavanguardia al dada di massa, cambiando modi e tempi della produzione e della diffusione culturale.

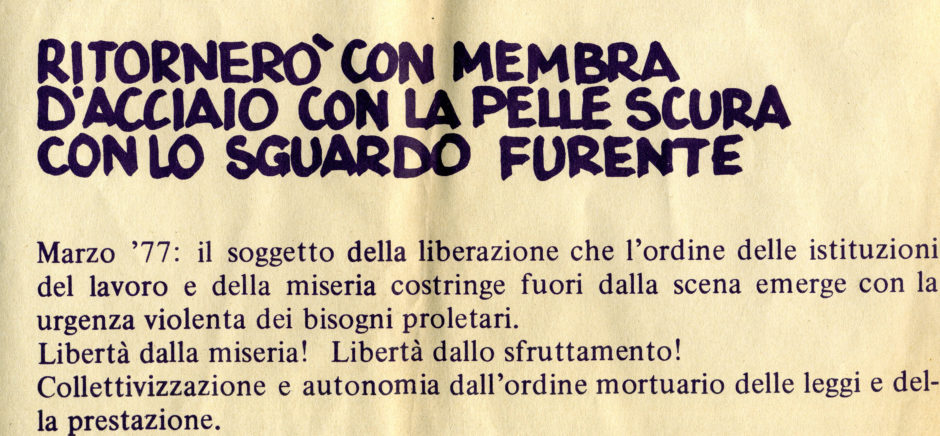

Che l’estate romana inizi proprio nel 1977, qualche mese dopo l’uccisione di Giorgiana Masi a ponte Garibaldi da parte di agenti in borghese dell’allora ministro degli interni Francesco Cossiga , non è un caso. Non tanto per quel refrain destrorso del «si esce poco la sera» (abbracciato anche da buona parte della ormai ex sinistra sempre meno democratica), per cui quell’estate avrebbe restituito le città deserte e prigioniere dal terrorismo ai bravi cittadini che avrebbero così ripreso possesso delle strade dopo il tramonto, ma piuttosto perché quella manifestazione si nutriva di quei nuovi bisogni, come allora si diceva, e quelle nuove domande di cui proprio il movimento del 1977, anche nelle sue espressioni più violente, si era fatto portatore. E a quelle domande e a quei bisogni si cercava di di dare un’organizzazione, certo riportandola all’interno di un ambito istituzionale rappresentato dal Partito Comunista Italiano e dalla sua intellighenzia più avanzata – in dialogo con alcuni socialisti come Bonito Oliva e cani sciolti irregolari come Simone Carella – ma senza neutralizzare la carica sperimentale ed eversiva di quello strano movimento di strani studenti, e anzi nutrendosi della sua intelligenza e promuovendo apertamente la sperimentazione culturale più avanzata.

Ecco, quello che vogliamo sostenere, e questa ci sembra essere, almeno in parte, anche la tesi fondamentale del libro di Federica Fava, è che l’Estate romana, nella sua struttura originaria, non aveva nulla a che spartire con la restaurazione politica invocata di una borghesia che si sentiva assediata da un nuovo proletariato giovanile, e neanche con la conseguente restaurazione culturale promossa dal postmodernismo, ma al contrario condivideva lo spirito del movimento del Settantasette riuscendo proprio per questo a trasformare la Roma di allora in un grande laboratorio culturale, artistico e politico internazionale. Per essere ancora più precisi, l’Estate romana fu un grande esperimento collettivo che mantenne una carica eversiva nei suoi primi anni, per essere poi progressivamente inghiottita dalla retorica postmodernista degli anni Ottanta, normalizzandosi e trasformandosi man mano in un grande spettacolo votato al conformismo del turismo culturale (come sostiene Franco Purini, protagonista di quella stagione, in una bella intervista contenuta nel libro).

L’Estate romana, insomma, sarebbe stata attraversata da una strutturale ambivalenza che l’avrebbe consegnata, con la fine del movimento e il riflusso, all’industria culturale mainstream dei grandi festival e degli eventi, sviando così dalle sue intenzioni originarie. E quali fossero queste intenzioni lo si può capire bene leggendo le pagine di Federica Fava, dove si spiega chiaramente come l’intenzione della politica dell’effimero fosse quella di organizzare una «ville à la carte, capace di seguire i flussi della città affidandosi alla scelta degli abitanti» (p.46), e come l’idea del meraviglioso urbano promossa da Renato Nicolini, muovendo da una consapevolezza critica dei limiti dell’architettura moderna, si proponesse di «entrare nella dinamicità della vita, toccare le invisibili corde del sensibile, navigando creativamente tra le oscurità dell’esistente» (p. 64).

Il complesso di Pruitt-Igoe, di cui parlavamo all’inizio, era stato demolito perché risultava essere invivibile, non tenendo in alcun conto il contesto sociale e la quotidianità degli abitanti, ed è proprio a partire dal fallimento della progettualità modernista che Renato Nicolini e i suoi collaboratori decidono di sperimentare una politica dell’effimero, ovvero interventi temporanei sugli spazi urbani, ispirati alle feste barocche e al carnevale – senza dimenticare la psicogeografia e l’urbanisitca unitaria situ e la New Babylon di Constant – per reinventare spazi e tempi della metropoli e proporre un uso innovativo dei luoghi della città sperimentando forme di vita alternative. Un’esperienza che, pur nella strutturale ambivalenza, nelle sue declinazioni più radicali risulta essere particolarmente importante oggi quando quella dimensione del comune, che si colloca oltre la sfera del pubblico e del privato, può farsi sempre più concreta moltiplicando nei quartieri nelle nostre post-metropoli la sperimentazione di nuovi modelli di socialità, reinventando spazi e tempi della vita quotidiana a partire dalla concretezza del nuovo modo comune di produrre ricchezza.

Ecco allora che le varie edizioni di Massenzio (dal 1977 al 1985), il Circo in piazza a via Giulia (dal 1979 al 1984), l’esperimento di Parco centrale (1979) tra via Sabotino, la Caffarella, l’ex Campo Boario e Villa Torlonia, il Festival Internazionale dei Poeti sulla spiaggia di Castelporziano (nel 1979), la immaginifica Festa dei nuovi poveri (nel 1981) all’ex Campo Boario e la Festa di capodanno 82 Tunnel 83 (1982) nel tunnel del Traforo tra via Nazionale e via del Tritone – solo per citare alcune delle iniziative realizzate grazie alla collaborazione di molte energie giovani della città come il Beat ’72 di Simone Carella, lo studio Colombari De Boni e il Gruppo Massenzio (tra cui figuravano anche Roberto Silvestri e Alberto Abruzzese) – suggeriscono strade da riscoprire e ripercorrere per reinventare i territori a partire dai nostri desideri e al di là delle politiche strutturali che hanno sostituito l’effimero di quelle estati con le varie Case e i vari Musei e Auditorium, spesso molto poco sperimentali e per niente interessati alla partecipazioni attiva e diretta dei cittadini se non come spettatori. Non è senz’altro inutile ricordare qui che nei suoi ultimi anni Renato Nicolini ha condiviso l’esperienza del Teatro Valle come punta avanzata della ricerca e dell’innovazione culturale e politica, e probabilmente non è una fantasia bislacca immaginare che oggi avrebbe risolto la questione del museo Macro con una scelta coraggiosa e anticonformista reinventando l’istituzione museale.

Insomma al di là della trasformazione dell’Estate romana in spettacolo turistico di massa, quello che più ci interessa di quell’esperienza, molto ben raccontata in questo libro, è quella ispirazione collettivamente benjaminiana e kracaueriana, senz’altro anti-adorniana, che abbattendo i confini modernisti tra high culture e low culture, apriva la possibilità di organizzare dal basso la produzione culturale di un nuovo proletariato intellettuale di massa che allora iniziava a emergere e affermarsi come soggetto produttivo. Un general intellect dadaista il cui desiderio più grande non può non essere, oggi ancora più di ieri, che quello di trasformare l’effimero degli Settanta in un colore eterno d’estate.

condividi