Dentro e fuori

I margini della Critica istituzionale

Questo saggio sulla critica istituzionale è stato pubblicato, con il titolo «Inside and Out: The Edges to Critique», sulla rivista e-flux journal, n. 110 (giugno 2020), ed è stato tradotto in italiano per OperaViva Magazine da Fabio Benincasa. Ringraziamo l’autore, la redazione di e-flux e Franco Berardi Bifo per la collaborazione.

***

La critica istituzionale ha inteso chiarire i limiti legittimi della critica, ma in questo caso i limiti sono stati fissati attorno alla tipologia di artisti critici che potessero in buona fede, uniformarsi all’istituzione dell’arte, incarnandola anche professionalmente, socialmente, psichicamente ed economicamente. Ciò ha fuso artisti e istituzioni in una sorta di tableau vivant di autonomia sempre più tiepida, una realpolitik riconciliata non molto diversa da quella che ha consacrato la democrazia liberale come la forma di governo meno peggiore rimanente dopo che tutto il resto è stato già apparentemente tentato1.

Marina Vishmidt, 2017

1.

In un freddo pomeriggio del 1975, un giovane artista si tolse la camicia e si incatenò alle porte del Whitney Museum, impedendo agli spettatori di entrare a vedere la Biennale. Dopo un po’ di tempo (abbastanza da permettere agli addetti del museo di provare a tagliare le catene), fu aperto un secondo ingresso, ma i visitatori in attesa si accalcarono invece attorno a quella che probabilmente immaginarono fosse una performance autorizzata. Sulla schiena scoperta, l’artista aveva impresso il suo «anti-manifesto» con vernice spray nera: «Quando dico io sono anarchico, devo anche dire che non sono anarchico, per tenere conto dell’idea di anarchia. Viva l’anarchia»2 (Le ultime tre parole erano scritte capovolte per poter essere lette dall’altra parte). Gli spettatori guardavano e facevanoo domande alle quali l’artista, Christopher D’Arcangelo, era pronto a rispondere. In effetti, una parte fondamentale di questa «azione» mirava a coinvolgere i visitatori del museo per comunicare il senso della sua presenza, in una combinazione di sensibilizzazione della comunità ed educazione politica, una sorta di didascalia esplicativa incarnata. L’artista aveva intitolato l’opera The Whitney Museum of American Art e aveva indicato il suo corpo come uno dei materiali dell’opera.

Dopo aver aperto l’altro ingresso, il personale del museo usò dei paraventi pieghevoli per nascondere D’Arcangelo, svelando l’impulso a «togliere dalla vista» tutto ciò che non rientrava nella matrice curatoriale. Qui non c’è niente da vedere. Gli schermi avevano lo scopo di indebolire l’azione, privandola di qualsiasi potere che avrebbe potuto esercitare, specialmente nelle conversazioni con i visitatori. Fu solo dopo essere stato nascosto alla vista, dopo un’ora in cui era rimasto incatenato nel freddo di gennaio, che l’artista si slegò e se ne andò. Jeffrey Deitch ha osservato che la decisione dello staff di nascondere D’Arcangelo è stata una «soluzione curatoriale». Si tratta di un genere di procedura che serve a ricordarci tutte le altre forme di controllo esercitate dal museo e che agiscono di concerto con altri più ovvi esecutori dell’ordine sociale capitalista3.

Lo si potrebbe semplicemente interpretare come un rifiuto del gesto di performance, ma in realtà è un indicatore più complesso di una funzione chiave dell’industria culturale e del capitalismo creativo in generale. Per recuperare l’azione, per appropriarsene, il museo deve prima nominarla come performance e spazializzarla. Per questo i curatori hanno avuto bisogno di portare i paraventi all’esterno e quindi espandere le pareti del museo per incorporare l’artista. Facendo ciò, lo hanno portato «dentro» – all’interno di un white cube esteso e della loro modalità di presentazione preferite. È solo dopo questa neutralizzazione che hanno potuto farlo scomparire alla vista. La provocazione dell’artista deve essere considerata una performance prima che possa diventare una performance rifiutata.

Nell’epigrafe a questo saggio, Marina Vishmidt descrive la simbiosi tra molti gesti critico-artistici e le istituzioni che li esibiscono e storicizzano, paragonando la critica istituzionale alle illusioni della democrazia neoliberista. Per decenni, artisti e critici d’arte hanno negoziato questa interazione reciprocamente vantaggiosa teorizzando posizioni «interne» o «esterne» rispetto ai luoghi di esposizione, esibizione e presentazione. Questa speculazione sui confini spaziali, linguistici e soprattutto politici dell’istituzione è implicita in molti degli interrogativi che gli operatori culturali si sono posti almeno dagli anni Settanta: quanto sono complice delle istituzioni? Posso ancora criticare mentre sono dentro? Come sovvertire mantenendo la mia autonomia? A quanta autonomia devo rinunciare? Qual è il confine tra il museo e la violenza statalista, razzista, capitalista, neocoloniale, di genere che produce la sua ricchezza materiale? È solo di recente che alcuni gruppi di base (tra cui alcuni formati da artisti) hanno riformulato l’ultima domanda riconoscendo il confine come inesistente, prendendo di mira con loro tattiche la fede in quel confine esibito dai sistemi di potere.

Sebbene l’arte moderna abbia a lungo speculato, in modo più o meno esplicito, sui confini delle istituzioni (inizialmente con Duchamp e poi con gli happening, Fluxus e la performance), la riflessione diventa particolarmente pronunciata con l’avvento della critica istituzionale e con il concettualismo di fine anni Sessanta, quando questa preoccupazione è stata piegata a una mera concezione linguistica o alla documentazione delle opere d’arte stesse4. Tuttavia, alcune incongruenze semantiche e politiche hanno a lungo reso oscuro il discorso. In particolare, la critica dell’ultimo decennio ha lavorato per interpretare due termini e il loro significato: la «smaterializzazione» dell’oggetto artistico e il divenire «immateriale» dell’opera. Dato che lo sviluppo del postfordismo e dell’arte concettuale è avvenuto nello stesso periodo, i due termini sono stati letti come riflessioni tra la sfera dell’arte e del lavoro, piuttosto che come processi contigui nello sviluppo di nuovi regimi di lavoro (anche nella cultura visiva).

Anche se molti artisti europei e statunitensi hanno iniziato a inscrivere la loro arte, anche solo a livello retorico, all’interno dello sviluppo storico del lavoro già ai tempi della guerra del Vietnam, rompendo così con la visione dell’estetica moderna dell’arte come attività distinta dal lavoro, l’arte ha comunque continuato a essere considerata eccezionale – come merce, come lavoro «improduttivo», autonomo rispetto all’imperativo del capitale di produrre valore, anche se invischiato nella sua violenza strutturale. (Molto del discorso sulla teoria dell’arte fino a poco tempo fa non riusciva a fare una distinzione tra ricchezza materiale e valore)5.

La smaterializzazione, come strategia concettuale, era e rimane retorica o semiotica, oppure realizzata attraverso gesti performativi che corrispondono a qualche atto materiale che non ha bisogno di essere compiuto dall’artista stesso: Lawrence Weiner traccia il contorno della scheggiatura di un metro quadrato di cartongesso da completare da solo o da qualcun altro (A 36 X 36 Removal To The Lathing or Support Wall of Plaster or Wallboard From a Wall, 1968), Lee Lozano dichiara in un taccuino che non farà più arte per un certo periodo di tempo (General Strike Piece, 1969), Stanley Brouwn realizza opere chiedendo informazioni per strada e camminando (This Way Brouwn, 1963), una mostra si svolge in un libro stampato in serie (Seth Siegelaub’s July/August Exhibition, 1970), e così via. La smaterializzazione è stata proposta come la negazione di oggetti materiali «vendibili» a favore della produzione cognitiva di non-oggetti o altro-che-oggetti. Pochi erano così ingenui da presumere che la produzione artistica non basata su oggetti avrebbe evitato di lasciare dietro di sé documenti fotografici che potevano essere archiviati, venduti o esibiti; né credevano, per esempio, che i ritagli di Weiner non sarebbero entrati in un archivio. In effetti, la possibilità di essere assorbiti astutamente nel mercato dei beni o dell’attenzione, o comunque di essere compresi in un canone, faceva spesso parte della strategia critica stessa. Appena cinque anni dopo aver scritto il suo saggio di riferimento sulla dematerializzazione con John Chandler, Lucy Lippard lo ha ammesso nell’introduzione alla sua antologia Six Years: The Dematerialization of the Art Object6.

Il lavoro immateriale, invece, non è la negazione del lavoro materiale, né il suo disfacimento, ma piuttosto l’oscuramento delle condizioni materiali che ne garantiscono la produzione: è un processo di offuscamento del lavoro piuttosto che una categoria fissa di lavoro7. Sebbene l’uso di questo sintagma sia stato pesantemente e giustamente criticato dal punto di vista anarchico e femminista, specialmente dalle femministe di colore, nondimeno esso continua ad essere usato per sintetizzare una vasta gamma di lavori in un’unica categoria: dal lavoro di cura non retribuito all’analisi dei dati. Indipendentemente dalla validità del termine, la diffusione dell’opera immateriale nel discorso artistico segnala una comprensione del passaggio al post-fordismo, così come la continua sussunzione del lavoro al capitalismo. Inoltre, il discorso su entrambi i termini ha anche teso a privare il lavoro dei suoi tratti storici chiave: il lavoro immateriale presume una profonda individualizzazione e preclude il suo potenziale collettivo attraverso l’invisibilità piuttosto che il riconoscimento del capitale e della produzione storica (scegliendo piuttosto di ontologizzare il lavoro, come ha descritto Vishmidt), mentre molte discussioni sulla smaterializzazione sembrano omettere le condizioni estetiche e materiali dell’arte stessa.

A metà degli anni Sessanta, con l’emergere dell’arte minimalista e concettuale, la critica d’arte euro-americana ha cominciato a preoccuparsi di un «topo» che infestava la galleria8. Per i critici modernisti come Michael Fried e Clement Greenberg il topo era la nuova ricezione di Duchamp e del suo ready-made, che implicava l’annullamento della mano dell’artista, e forse, come hanno sottolineato successivamente gli studiosi, l’influenza delle sperimentazioni di John Cage con il caso e l’indeterminazione: in breve, un attacco alle funzioni moderniste e formaliste dell’arte9. Ma, soprattutto, c’era un’altra minaccia: il managerialismo che garantiva che il lavoro postfordista diventasse flessibile, sottopagato o non pagato, esternalizzato, invisibile. Il topo come manager era presente nell’arte minimalista e nel concettualismo, esattamente come in azienda. Se Sol LeWitt in Paragrafi sull’arte concettuale scrive: «L’idea diventa una macchina che crea l’arte», Helen Molesworth, nel catalogo della sua mostra Work Ethic del 2003, risponde: «Ma non sono le macchine che fanno i wall drawing di LeWitt; li fanno i suoi assistenti»10.

Una questione recente e posta con frequenza è la possibilità del rifiuto come critica. Il libro di Martin Herbert del 2016 Tell Them I Said No si occupa in parte di questo, includendo alcuni artisti euro-statunitensi entro quello che l’autore definisce un «asse dell’assenza»11. Non è chiaro, tuttavia, come questo asse possa accogliere artisti che invece sono stati rifiutati dall’istituzione, coloro che non sono mai stati ammessi «dentro», in primo luogo, o come valutare il termine sfuggente «artista» quando la questione stessa della sua legittimità è discussa. Il graffitismo è stato prima criminalizzato, poi recuperato, quindi nuovamente criminalizzato secondo criteri di razza e classe; l’«arte popolare» è stata svalutata in quanto diversa dalla vera arte; l’arte degli artisti indigeni è stata reificata in quanto reperto antropologico, e così via. Queste classificazioni da outsider vengono mantenute almeno fino a quando l’istituzione non riesce includere tali categorie nei suoi modelli di produzione di valore, tipicamente sotto l’egida della rappresentazione liberale.

In questo quadro, ci sono due grandi categorie applicate agli artisti che lavorano secondo un registro critico. Il primo è «entrare dentro», con l’intento di sovvertire o decostruire i protocolli operativi dell’istituzione, oppure «mostrare al pubblico», in forma pedagogica, ciò che in altri ambiti è altrimenti occultato o invisibile. Diverse «ondate» di critica istituzionale hanno preso questa strategia alla lettera (Hans Haacke, per esempio) oppure, sotto l’influenza delle scienze sociali, hanno immaginato questa posizione di attenuazione della complicità – che Andrea Fraser ha definito «sito-specificità criticamente riflessiva» – come l’unica dalla quale sia possibile la critica. La seconda categoria, «uscire fuori», a volte indicata come «dropping out», si applica quando gli artisti costruiscono altre istituzioni, organizzate o possedute collettivamente o meno, o rifiutano i circuiti di mercificazione dell’arte. La descrizione di Keti Chukhrov della critica anticapitalista che opera all’interno dell’ideologia capitalista si applica anche all’arte critica. In un libro, la studiosa osserva:

Il flusso capitalista di teorie emancipatorie e critiche funziona non come un programma per uscire dal capitalismo, ma piuttosto come radicalizzazione dell’impossibilità di questa uscita… Il quadro di pianificazione e quello ideologico sono contro-capitalisti, ma i contenuti rimangono o nichilisti oppure riproducono lo status quo dell’economia politica e della socialità capitalista sotto forma di una sua critica12.

L’ingresso nelle mura, negli apparati, nei protocolli e nelle funzioni dell’istituzione dipende dalla definizione di cosa costituisca un confine tra dentro e fuori: una porta chiusa ora aperta, un server informatico ora sbloccato, un ruolo manageriale ora occupato, il flusso di una rendita filantropica ora deviato. Il fatto che, il più delle volte, questi gesti reifichino o legittimino la struttura stessa che si vuole mettere in discussione è considerato inevitabile13. Detto questo, «abbandonare», a differenza di entrare, continua a essere considerato una strategia politica in sé. Tattiche come il boicottaggio, lo sciopero generale e il sabotaggio, che portano con sé un elemento di rifiuto, sono coerentemente saldate alla convinzione che l’abbandono sia possibile. Ma nella produzione culturale le cose sono differenti. Come ricorda Vishmidt, il «significato chiave» di molte generazioni di critica istituzionale «stava nel tracciare un percorso tra la critica delle istituzioni e la critica delle infrastrutture; cioè, non semplicemente le condizioni formali ma materiali che collocavano l’istituzione in un campo ampliato di violenza strutturale»14. Come si evade dal campo se esso determina da dove e come si inizia proprio quel movimento? Non solo il «campo sociale», per Bourdieu, ma l’intero panorama culturale che si immagina come altro da lavorare?

Quando pensiamo a questa presunta differenziazione tra sovversione calcolata e rifiuto performativo, possiamo vedere che essa rispecchia altri insiemi binari di possibilità della teoria estetica marxiana, della storiografia sociale e della teoria postcoloniale: riforma contro rivoluzione, progresso stadiale contro rottura storica, organizzazione del lavoro contro auto-organizzazione autonomista, e così via. Come evitare allora l’erronea convinzione che tali vettori di azione (entrata e abbandono) si svolgano in luoghi di contesa completamente diversi, quando invece operano lungo un confine tracciato dall’istituzione stessa?

2.

Prima volevo inserirmi poi avevo scoperto che anche inserendomi nel sistema avrei pagato sempre. Per qualsiasi tipo di vita c’era da pagare un prezzo

Nanni Balestrini, Vogliamo tutto, 1971

Un buon punto di partenza per abbozzare una genealogia dell’uscita e dell’entrata come critica nell’arte è l’istituzione dell’Art Worker’s Coalition (AWC) nel 1969, un gruppo composto da operatori culturali tra cui Haacke, Lippard, Jon Hendricks, Jean Toche, Lozano e molti altri. Col senno di poi, la cosa più importante è stata la loro divulgazione del termine «lavoratore dell’arte» che permetteva di collegare le sfere dell’arte e del lavoro15. Il catalizzatore dell’organizzazione dell’AWC fu l’artista Vassilakis Takis che, incluso nella mostra di Pontus Hulten The Machine at the End of the Technological Age (1969) al Museum of Modern Art (MoMA), rimosse fisicamente il suo lavoro esposto, chiedendo di non essere esibito perché sentiva che ciò non rappresentava più la sua pratica artistica.

Il tentativo di Takis di rivendicare un potere sulla sua produzione, entrando nello spazio di esposizione, gli ha permesso di bloccare letteralmente i meccanismi del MoMA. Più tardi, i membri dell’AWC e del Guerrilla Art Action Group (GAAG) sono intervenuti allo stesso modo davanti a Guernica di Picasso per protestare contro la guerra del Vietnam, distribuendo copie dell’ormai iconico poster contro la guerra And Babies (1969). Cinque anni dopo, Tony Shafrazi scrisse con vernice spray le parole Kill Lies All su questo dipinto di Picasso. Questi interventi attivati, alla maniera di Takis, GAAG e Shafrazi, contrastano con il predominio dell’uscita dall’istituzione che molti artisti concettuali alla fine degli anni Sessanta tentarono, abbandonando le loro pratiche, o esibendosi/performando letteralmente al di fuori dello spazio fisico dell’arte come nei primi post-studio, ambienti, performance e video arte: Affiches e Sandwich men di Daniel Buren, i «non luoghi» di Robert Smithson, Lygia Clark che brucia i suoi dipinti (come molti hanno fatto), il lavoro di BMPT – la lista sarebbe lunga.

Lo storico Alan W. Moore punta l’attenzione su una forma chiave di amministrazione istituzionale che è diventata molto più evidente in questo momento: il rapporto gerarchico tra il museo che espone arte «critica» e il gesto di auto-criticarsi, in altre parole, il recupero. Moore scrive: «L’AWC ha intrapreso un’indagine completa sul ruolo del museo, che ha innescato in parallelo un significativo autoesame effettuato all’interno dei musei stessi»16. Riconoscendo questo processo alla prima riunione dell’AWC il 14 aprile 1969, Jean Toche, cofondatore di GAAG, dichiarò che piuttosto che cambiare i musei, l’obiettivo del gruppo avrebbe dovuto essere quello di «ottenere una partecipazione effettiva nella gestione di queste istituzioni», forse proponendo una dittatura del precariato culturale17. La coerenza tra questo sentimento e l’odierna politica liberale (o addirittura democratico-socialista) non è casuale, ma piuttosto sottolinea l’amnesia storica che garantisce i ciclici appelli all’appropriazione delle istituzioni ingiuste, piuttosto che alla loro abolizione. Un corollario è l’imbalsamazione delle tradizionali formazioni di sinistra, come il sindacato, in quanto fini a se stesse piuttosto che come mezzi per condurre la lotta negli ultimi cinquant’anni.

Nel racconto di Nanni Balestrini sull’autunno caldo in Italia, ad esempio, seguiamo un lavoratore che arriva alla coscienza politica, tramite il potere collettivo, in uno dei grandi esempi della letteratura del XX secolo che offre un approccio teorico radicale. Alienato dalla collaborazione di classe che osserva in prima persona nel sindacato (che chiede ai lavoratori di non scioperare), il protagonista ha un’illuminazione: «E chi ha il ruolo puttanesco di contrattare sempre col padrone qualche soldo in piú per l’operaio in cambio di nuovi strumenti di controllo politico? È il sindacato. Che diventa dunque lui stesso strumento di controllo politico sulla classe operaia»18. La struttura parallela nel mondo dell’arte non è il sindacato dei lavoratori del museo, ma piuttosto l’istituzione museale stessa che cura le performance di critica nelle proprie sale in uno spirito di dialogo.

Due azioni successive di D’Arcangelo dimostrano una forma di critica artistica che elude il protocollo liberale del museo proprio come i lavoratori in protesta eludevano il controllo dei sindacati durante i grandi scioperi selvaggi nel Nord Italia nel 1969-70. Nel 1975 D’Arcangelo entra al Metropolitan Museum of Art. Dopo essersi ammanettato a una panchina, propone al museo di eliminare tutte le opere d’arte e consentire invece a chiunque di entrare nel museo per sette giorni e di allestire le proprie. Distribuisce copie del suo testo Proposta per un museo aperto, in cui chiede anche al museo di finanziare annunci televisivi e radiofonici per invitare le persone a partecipare. La sua proposta che avrebbe democratizzato il canone e lo spazio stesso non viene accettata e l’artista è espulso violentemente dalle guardie di sicurezza, che lo spingono giù per le scale.

In un’altra azione dell’8 marzo 1978, D’Arcangelo paga per entrare al Louvre, toglie dalla parete Conversations in a Park (1745) di Thomas Gainsborough e lo posa sul pavimento, addossato al muro, come in una casa di collezionisti o nello studio dell’artista19. Al suo posto, affigge un manifesto. In questo caso, D’Arcangelo ha intrapreso operazioni tangenziali alla produzione artistica (disinstallare un dipinto e installare un testo), ma comunque parte integrante dei protocolli di vendita, presentazione e storicizzazione dell’arte. Incredibilmente, l’artista riuscì a lasciare il Louvre completamente inosservato. Turbato da questa mancanza di attenzione, l’artista pubblicò una lettera aperta su Libération in cui iniziò a riferirsi alle sue azioni come «dimostrazioni». Come evidenziato dagli appunti nei suoi taccuini, divenne più consapevole di come le sue azioni potessero essere recuperate in quanto performance, ma la «dimostrazione», specialmente in Francia, solo pochi anni dopo il maggio 1968, evidenziava bene la sua intenzione politica. Data la radicalità delle sue azioni, per le quali è stato spesso arrestato o punito fisicamente, D’Arcangelo ha mostrato che le inquietanti procedure museografiche di produzione di valore possono essere un elemento chiave di una vera e propria sovversione istituzionale. È interessante notare che molti dei musei contro cui ha protestato hanno risposto con una punizione apparentemente peculiare: impedirgli di entrare, includendolo in una lista nera.

In linea con il riferimento a Balestrini, forse questo può essere paragonato alla vendetta che i padroni della fabbrica moderna operavano contro i lavoratori che organizzavano scioperi selvaggi, quando non pagavano teppisti e mafiosi per aggredirli fisicamente; come descritto sopra, una protesta sanzionata funziona in modo abbastanza simile alla critica commissionata. Le reazioni dei musei rivelano il pericolo che queste istituzioni percepivano nel permettere che le loro funzioni fossero destabilizzate, quando il gesto di destabilizzazione non era comodamente all’interno dei registri estetici dell’opera d’arte concettualista. In altre parole, ai musei piace quando gli artisti «abbandonano» il sistema, ma non quando escono e si incatenano all’edificio. Tollerano quando l’arte critica i suoi metodi di produzione di valore dall’interno, ma non quando quel valore è preso di mira o messo a rischio.

3.

Puoi chiedere loro di immaginare l’arte [di Kafka] come una specie di porta. Di immaginare noi lettori che arriviamo e bussiamo a questa porta, e continuiamo a bussare, non solo volendo entrare ma avendone bisogno, non sappiamo cosa sia ma possiamo sentirlo, questa totale disperato bisogno di entrare, bussando e spingendo e scalciando, ecc. Ed ecco… finalmente, la porta si apre… e si apre verso l’esterno: siamo sempre stati dentro quello in cui volevamo entrare.

David Foster Wallace, 1998

In seguito alla divulgazione di pratiche in linea con quella che Andrea Fraser notoriamente definì «l’istituzione della critica» negli anni Novanta, un altro termine che sembra applicarsi retroattivamente a molta arte critica è «sovversività», che il filosofo Lieven de Cauter definisce come «un atteggiamento dirompente che cerca di creare aperture, possibilità all’interno di un sistema chiuso»20. Si può dire che gran parte del lavoro di Louise Lawler degli anni Ottanta anticipi questa posizione. In una mostra del 1987 al MoMA, «Enough. Project 9: Louise Lawler», l’artista ha installato tre copie di Untitled 1950–51, una fotografia che mostra la metà inferiore di un dipinto di Miró appeso al museo. Tuttavia, l’inquadratura si concentra su una panca ultra lucida davanti all’opera, recante un riflesso del dipinto. Nel museo, le panchine sono posizionate per avvertire in modo quasi subliminale gli spettatori che alcune opere meritano una contemplazione focalizzata, stimolando la produzione di valore attraverso la ricezione. Lawler ha quindi posizionato la stessa panca davanti alle sue fotografie, imitando i meccanismi del museo e, nel processo, svelando la tecnica allo spettatore. Viene in mente l’installazione di Michael Asher del 1974 alla Claire Copley Gallery di Los Angeles, che ha eliminato il muro che separava l’ufficio e lo spazio espositivo, esponendo le operazioni della galleria e ri-spazializzando allo stesso modo il cubo bianco. Forse ancora più simili nella strategia sono il contributo di Asher alla «73rd American Exhibition» e Mining the Museum di Fred Wilson21, in cui l’atto di conformarsi alla periodizzazione storica del museo tende a destabilizzare la violenza incorporata, rivelando la violenza contro le persone di colore come parte integrante della tassonomia e della proprietà museale.

In una mostra del 1979 con D’Arcangelo, Adrian Piper e Cindy Sherman presso Artists Space, Lawler ha installato un dipinto di un cavallo da corsa (1863) preso in prestito dall’Aqueduct Race Track. Ha anche installato due luci di scena molto luminose, una diretta verso il dipinto e l’altra verso lo spettatore. Le luci erano abbastanza luminose da illuminare anche la strada esterna, compresa la facciata di una Citibank. Una caratteristica chiave spesso tralasciata dalle discussioni di questa mostra è che Lawler e D’Arcangelo avevano inizialmente proposto di presentare il lavoro di tutti e quattro gli artisti come un unico pezzo22. Quando questa proposta fu respinta dagli altri artisti, D’Arcangelo decise di rendersi istituzionalmente invisibile. Ha cancellato il suo nome da ogni ambito della mostra (nel catalogo, nel materiale pubblicitario e così via), inserendo invece uno spazio vuoto23. Ha anche scritto un saggio di quattro pagine che è stato incollato alle pareti, corrispondente a quattro pagine bianche del catalogo. Lawler in seguito ha osservato che le pagine del suo saggio sono apparse nella stanza con la sua installazione, confondendo gli spettatori: di chi è l’opera, qual è l’opera, chi ha fatto l’illuminazione, chi è che manca e così via. Nella sua mostra del 1982 alla Metro Pictures, Lawler ha centrato l’obiettivo di unificare gli oggetti di vari artisti quando ha iniziato i suoi arrangiamenti, esponendo il lavoro degli artisti della galleria come un unico pezzo, valutando il prezzo totale di tutti i singoli pezzi, con un dieci per cento di commissione per se stesso. Il sistema dell’arte ha bisogno di forme chiare di attribuzione e autorialità per produrre valore, e contemporaneamente per stabilire i propri interni ed esterni: chi appartiene al canone e chi no. Sebbene l’intervento di Lawler in questo caso sia stato un gesto concettuale e non un attacco a quel tipo di produzione di valore, schematizza pedagogicamente i regimi di autorialità e li prende in giro.

Per considerare come un’interruzione relativamente benigna del protocollo possa svilupparsi ulteriormente, si prenda la produzione di Lawler e il successivo riutilizzo di quella che è forse la sua immagine più famosa: Pollock and Tureen, Arranged by Mr. and Mrs. Burton Tremaine, Connecticut (1984). Raffigura quello che è probabilmente l’ultimo dipinto di dripping di Jackson Pollock, appeso nella casa di collezionisti leggendari nell’epoca in cui l’iper-speculazione ha davvero fatto esplodere il mercato dell’arte. Nell’immagine è inclusa solo una piccola porzione della tela di Pollock, che mostra come il dipinto è «incorniciato» nello spazio, appeso appena sopra una zuppiera di Limoges24. Questa dirompente riesecuzione di immagini è più evidente se si considera il «mezzo» designato per un’altra riesecuzione di Pollock e Tureen nella collezione del MoMA. Qui Lawler disturba l’apice stesso della tassonomia museografica: la catalogazione dell’oggetto d’arte. Il sito web del MoMA stabilisce che l’opera Pollock and Tureen (traced) (1984/2013) comprende «un certificato firmato, le istruzioni di installazione e il file in formato PDF»25. Gli oggetti a cui si riferisce il titolo sono piuttosto le copie che possono essere stampate e installate seguendo i parametri delle istruzioni di Lawler e di un sito internet. Tuttavia, le singole copie sono subordinate a vincoli specifici stipulati dalla «mano» dell’artista (le istruzioni di installazione), un’interiorizzazione di qualcosa di simile al contratto dell’artista o alla partitura nel mezzo stesso dell’opera.

4.

I modi e i gesti del concettualismo (rifiuto dell’autorialità, formazioni contro-istituzionali, lavoro non basato sull’oggetto ma sul processo) sono diventati le forme dominanti della produzione artistica, o almeno dell’arte che viene mostrata nei musei. Come nota Ed Halter: «Forse dovremmo smettere di pensare al fallimento del concettualismo nel trascendere il mondo dell’arte, giusto il tempo necessario per notare che ha, di fatto, superato il mondo intero in quanto tale»26. (Questa allusione al trascendere il mondo dell’arte nel mondo stesso ha ancora più importanza quando si considera il lavoro politico attraverso o con l’arte, come discusso di seguito).

Il lavoro di artisti come Jill Magid è certamente interno a questa cornice, ma fa emergere una diversa problematica implicita all’idea di entrata/collaborazione: chi può entrare, e perché? Per il suo System Azure Security Ornamentation (2002), ad esempio, Magid si è rivolta alla polizia di Amsterdam proponendo di decorare le telecamere a circuito chiuso con strass. Le autorità hanno rifiutato. Tuttavia, dopo aver fondato una società e essersi «professionalizzata», almeno performativamente, operando così in un ruolo manageriale capitalista creativo, Magid non solo è stata invitata ma addirittura pagata dalla polizia per fare lo stesso lavoro. Il lavoro intende portare l’attenzione visiva sulle telecamere e sul pervasivo stato di sorveglianza che favoriscono. Il processo di accesso, tuttavia, attesta un privilegio che la bianchezza di Magid porta all’interno di un’istituzione intrinsecamente razzista e violenta come la polizia. In questo senso, il lavoro di Magid identifica chi ha il «permesso» di criticare e chi no. Mentre il museo è sicuramente meno violento della polizia (sebbene le due istituzioni collaborino), privilegi simili determinano chi può protestare e chi no, o chi sarà sanzionato e chi non lo sarà27.

The Spy Project (2005-10) di Magid porta avanti ulteriormente la rottura con l’istituzione, coinvolgendo il sito di visualizzazione e un’agenzia di intelligence statale. Dopo essersi assicurata da parte dei Servizi Segreti Olandesi (AIVD) l’incarico di produrre un’opera per la loro sede, l’artista ha incontrato per tre anni diversi dipendenti dell’agenzia e ha registrato le loro conversazioni in appunti manoscritti, dato che le registrazioni sonore non erano consentite. Il suo progetto proponeva che l’artista diventasse un membro dell’organizzazione come «Capo del servizio», «responsabile del mantenimento della segretezza delle informazioni sensibili»28. Per tutta la durata del progetto, Magid ha esposto sculture, neon e opere su carta basate sulle conversazioni, alcune delle quali sono state censurate e sequestrate dalla polizia. Ha anche scritto un romanzo di spionaggio. L’artista ha raccolto i suoi appunti in un manoscritto, ma è stata informata che il documento sarebbe stato censurato. Dopo lunghe discussioni, l’AIVD le ha concesso di esporre il suo manoscritto «come un’opera d’arte visiva in una mostra unica»29. In seguito, il libro sarebbe stato confiscato e sarebbe diventato di proprietà del governo olandese. Magid racconta questa conversazione in un romanzo che ha poi ricavato dal manoscritto, il 40 per cento del quale è stato redatto:

Il mio advisor lo interrompe. Cosa sta proponendo? Rivolge a me la sua risposta. Vogliamo che pensi al libro come a un oggetto d’arte. Lo redigeremo e lo metteremo in una vetrina con i tuoi notebook dove rimarrà, permanentemente. Vuoi che lo metta sotto vetro in modo che non funzioni più come libro ma come scultura? Sì. Sbatte le palpebre rapidamente. Così diventa un oggetto d’arte30.

L’AIVD ha quindi completato l’opera d’arte per conto di Magid, creando un oggetto di testo concettuale31. Abilmente, Magid ha presentato la censura dell’agenzia come una performance fisica nella sua mostra «Authority to Remove» (2009-10) alla Tate. Ha installato nel museo il manoscritto da confiscare in modo sicuro, sotto vetro. All’apertura della mostra, gli agenti di polizia sono entrati nella Tate e hanno rimosso definitivamente l’oggetto. In netto contrasto con D’Arcangelo, che è entrato furtivamente al Louvre per sabotare un’opera, Magid ha essenzialmente persuaso la polizia a sabotare l’opera per suo conto, dimostrando così i diversi livelli di accessibilità, sorveglianza e controllo garantiti dall’istituzionalità.

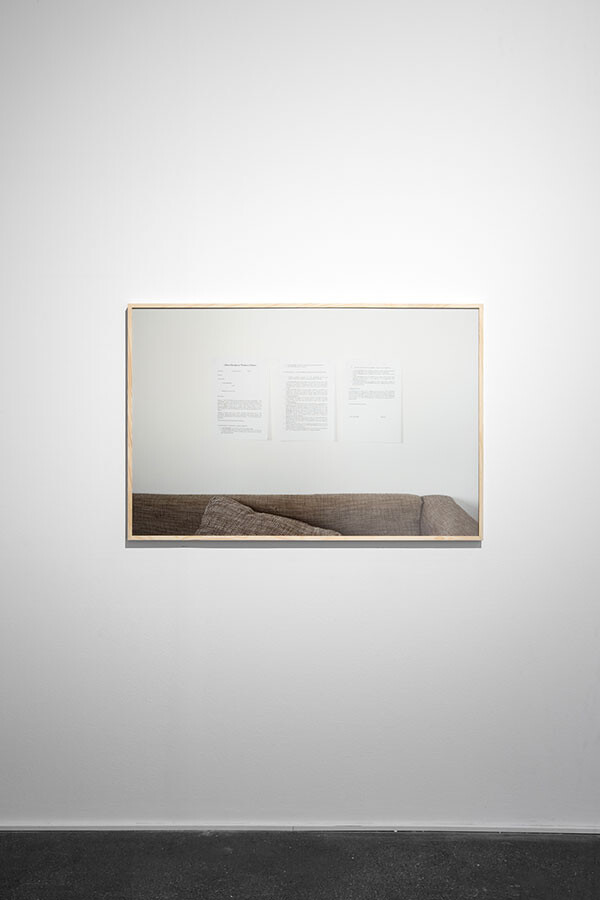

Se le proposte sovversive di Lawler e Magid si affidano all’istituzione perché faccia la sua parte, sia nell’allungare l’immagine di Lawler oltre il riconoscimento («in scala»), sia nel rimuovere e confiscare letteralmente un pezzo della mostra di Magid, I, The Artwork (2016) di Yazan Khalili si affida invece al museo per disobbedire alle sue stesse istruzioni, con una coreografia completamente diversa. In questo lavoro, lo spettatore incontra un contratto scritto e firmato nella posizione dell’opera stessa, il che significa che a tutti gli effetti è nullo e senza valore. Il contratto stabilisce, tra l’altro, che l’opera – una fotografia del contratto appesa a una parete sopra un divano – non può essere esposta in un’istituzione di un paese che occupa un altro paese. Chiaramente, questo lavoro non può essere esposto in Israele. Il punto quindi è aspettare che un’istituzione israeliana con vedute liberali lo installi sulle sue pareti32. A quel punto gli spettatori entreranno in conflitto con la loro posizione riguardo alla violenta occupazione israeliana del popolo palestinese e della loro terra. Il turbamento del protocollo museale che Khalili attiva si fonda sul fallimento del contratto che ne è alla base. L’artista disturba entrando e poi «fallendo».

5.

Concludo con un’altra citazione di Vishmidt:

Se il progetto della critica finisce sempre per affermare il suo soggetto – l’istituzione dell’arte – nella sua valorizzazione sia del soggetto affettivo sia della sua capacità critica, ciò può espandere l’artista quale soggetto critico al di là di ogni ragionevolezza, proprio come il filosofo Theodor W. Adorno considera l’arte una «merce assoluta», grottesca e gonfiata, senza alcun valore d’uso in atto per impedire che si espanda a qualunque cosa il mercato possa imporre. Solo il lavoro può frenare l’espansione infinita del «soggetto automatico» del valore capitalistico nell’arte e in altri ambiti33.

Data la narrativa storica della critica istituzionale, dove ci ha portato lo slogan politico attraverso la pratica culturale, fosse essa genuina o meno? Questa domanda diventa particolarmente urgente nel contesto odierno in cui l’arte critica è stata consacrata all’interno dei più alti ordini di istituzionalità, dalle residenze per artisti di Google alle consulenze interne delle Nazioni Unite. Come si fa a criticare senza rinunciare all’autodeterminazione e alla curatela dell’opera e del suo pubblico, che si tratti di arte o organizzazione di base? In una cultura visiva vincolata alla filantropia capitalista per il proprio finanziamento e la legittimazione, e in modo più espansivo, sotto forme di rappresentazione neoliberali (vale a dire, politiche identitarie tradizionali), come può l’agitazione attraverso la produzione culturale evitare di essere smantellata e resa lo spettacolo dell’assorbimento stesso?

La riuscita eliminazione dell’ex vicepresidente del Whitney Museum Warren Kanders nel 2019 fornisce una possibile risposta. Dopo un’azione sostenuta da decine di gruppi di comunità di base, operatori culturali e membri del personale del museo che chiedevano la rimozione di Kanders a causa del suo ruolo nella produzione di armi, nell’occupazione coloniale e nella violenza di stato in tutto il mondo, questi si è dimesso. L’episodio è stato molto discusso nelle riviste d’arte di tutto il mondo, ma molti hanno mancato il punto. Un articolo, ad esempio, ha preso in esame la pressione cruciale di Decolonize This Place (DTP) in coalizione con gruppi anti-sfollamento, attivisti anti-carcere e molti altri gruppi di base, ma si è chiesto: «Mentre si intensificano le richieste per il vice-presidente del Whitney Museum Warren B. Kanders a dimettersi, cos’altro possono fare i musei per evitare di nominare membri del consiglio con legami commerciali non etici?»34. Sebbene la campagna fosse incredibilmente chiara nei suoi obiettivi – eliminare un violento guerrafondaio in modo da destabilizzare l’intero sistema di proprietà privata e le sue forme di sfruttamento coloniali – perché così tanti nel mondo dell’arte erano fermi a chiedersi come riformare i consigli di amministrazione dei musei piuttosto che come abolirli? La dichiarazione di DTP del 24 settembre 2019 chiarisce:

Per coloro che possono pensare che il lavoro che facciamo debba essere misurato e valutato dal fatto che un Warren B. Kanders venga rimosso o un certo curatore venga assunto, o una mostra problematica venga cancellata, ecc., costoro fraintendono il progetto politico in cui Decolonize This Place è impegnato. Noi, e tutti i nostri collaboratori, cerchiamo la liberazione collettiva e non abbiamo paura di sconvolgere tutto. Siamo responsabili, prima di tutto, delle comunità a cui apparteniamo e non semplicemente del mondo dell’arte, dei suoi guardiani o finanziatori. Consideriamo sfumati i confini tra arte, attivismo, mondo accademico e organizzazione per costruire invece movimenti radicati nella sovranità dei popoli, poiché riconosciamo i debiti che abbiamo l’un l’altro, cercando di resistere e costruire insieme per essere liberi. Ci sono sempre persone che sono / si sentono lasciate indietro, perché sono attaccate allo status quo, non possono immaginare altro, o semplicemente beneficiano della miseria degli altri mentre intellettualizzano il problema, intenzionalmente o meno (non importa). Possiamo capirlo e questo non ci fermerà. Qui, cogliamo anche l’occasione per chiarire abbondantemente a tutti coloro che se lo chiedono (o meno): noi siamo per l’abolizione e la decolonizzazione, e siamo anticapitalisti e antimperialisti senza essere statalisti. Dichiariamo inoltre inequivocabilmente che siamo antisionisti e contro Israele come progetto coloniale di insediamento, non dissimile dagli Stati Uniti, nonché contro tutte le altre forme di oppressione35.

Durante la sesta settimana della campagna per cacciare Kanders, DTP ha organizzato «Nove settimane di arte + azione», che ha portato alla Whitney Biennial del 2019. Un’artista di colore ha parlato in spagnolo e in inglese nell’atrio occupato del Whitney, ha descritto le connessioni tra l’industria degli armamenti di Kanders e la continua colonizzazione del popolo portoricano e del mondo da parte degli Stati Uniti. Ad un certo punto, l’artista ha diretto la nostra attenzione verso le scale dove un dipendente del museo filmava l’azione; ha chiesto perché il suo lavoro non fosse esposto in questo «museo d’arte americana» e poi ci ha ricordato che tra qualche anno il video del suo discorso sarebbe stato probabilmente proiettato sui muri del Whitney, storicizzando la sua protesta come un’altra ondata di critica artistica.

Come dimostrato da questa campagna, entrare nell’istituzione è ancora una tattica praticabile per creare potere popolare e sfruttarlo, ciò dipende da come viene fatto, in collaborazione con chi e per quali scopi. Come mi ha detto di recente un compagno, ciò che si deve fare è più chiaro che come farlo. Più di recente, MTL+, insieme ad altri gruppi e collettivi, ha proposto un’«arte dell’escalation» come un modo, che utilizza il museo come uno spazio semi-sicuro (con meno presenza di polizia rispetto alla strada) per costruire un conflitto36. Ciò deve avvenire attraverso i confini tracciati dal museo, e soprattutto attraverso i confini eretti tra la produzione culturale e il resto del lavoro. La vittoria contro Kanders non è stata ottenuta solo dallo staff del museo che ha scritto una lettera, né dagli otto artisti che hanno boicottato la mostra rimuovendo le loro opere. L’ampia coalizione era invece una dimostrazione di come i gruppi comunitari autonomi e abolizionisti di New York City «si presentavano». Ovunque un gesto di critica inizi o finisca, deve rifiutare metodi di produzione di valore e forme di critica legittimate, eliminare la separazione tra lavoro artistico e lavoro, e abbracciare lotte che mirano a erodere il bisogno di uscire o di entrare, con l’obiettivo di fare nostri questi spazi.

Sono grato ai tanti amici e compagni eccezionali che hanno letto questo pezzo nelle varie fasi della sua stesura e per loro collaborazione: Christian Xatrec, Louise Lawler, Cathy Weiner, Julia Robinson, Nicholas Martin, Elvia Wilk, e tanti altri. Nella primavera del 2021, questo saggio è stato il fondamento del progetto Diversity of Aesthetics, co-sviluppato con Jose Rosales. Il volume 1 è disponibile ora. Per ulteriori informazioni: https://www.printedmatter.org/catalog/58285/.

Note

| ↩1 | Marina Vishmidt, «Beneath the Atelier, the Desert: Critique, Institutional and Infrastructural,» in Marion von Osten: Once We Were Artists (A BAK Critical Reader in Artists’ Practices), a cura di Maria Hlavajova e Tom Holert (BAK, 2017), p. 219. |

|---|---|

| ↩2 | Per ulteriori notizie su questa azione e sul manifesto, vedi il pamphlet della mostra «Anarchism Without Adjectives: On the Work of Christopher D’Arcangelo,» organizzata da Sebastien Pluot presso Artists Space, New York, 10 settembre 16 October, 2011, disponibile qui: https://issuu.com/artistsspace/docs/christopher-d_arcangelo-web. |

| ↩3 | Jeffrey Deitch, «Christopher D’Arcangelo,» in Anarchism Without Adjectives: On the Work of Christopher D’Arcangelo (1975–1979), catalogo della mostra (Artists Space, 2011), p. 17. |

| ↩4 | Uso speculare qui nel senso in cui Marina Vishmidt lo teorizza nel suo libro Speculation as a Mode of Production (Brill, 2018). Nel libro, l’autrice traccia paralleli tra i processi di speculazione nella finanziarizzazione e nell’arte, sostenendo che né il capitalismo finanziarizzato né la produzione artistica possono essere pensati come lavoro improduttivo. |

| ↩5 | Si veda in proposito l’introduzione a Dave Beech, Art and Postcapitalism: Aesthetic Labour, Automation and Value Production (Pluto Press, 2019). Il modo eccellente di Marina Vishmidt di contrastare l’apparente improduttività dell’arte è considerarla socialmente riproduttiva, come sostenuto in Speculation as a Mode of Production. |

| ↩6 | Lucy Lippard, Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, University of California Press, 1973. |

| ↩7 | In una recente discussione su questi due termini, Vishmidt ha osservato succintamente: «tutto il lavoro è materiale». Marina Vishmidt in conversazione con Andreas Petrossiants, Marina Vishmidt: Speculation as a Mode of Production, podcast e-flux, 18 giugno 2020. |

| ↩8 | Il riferimento al topo è in The Return of the Real (MIT Press, 1996), p. 56 di Hal Foster, dove l’autore scrive che critici come Michael Fried erano preoccupati per l’arte minimalista che presentava «una posizione autocosciente sull’arte… ma anche per intervenire su questo discorso in quanto arte. Di nuovo, questo è un riconoscimento avanguardista (Fried ha annusato lo stesso topo di Greenberg: Duchamp e discepoli)… solo con il minimalismo questa comprensione diventa autocosciente. Cioè, solo all’inizio degli anni Sessanta l’istituzionalità non solo dell’arte ma anche delle avanguardie viene prima apprezzata e poi sfruttata». Per altri discorsi che si svolgevano all’epoca su danza e musica minimale, anch’essi rilevanti, si vedano i saggi di Carrie Lambert-Beatty e Diederich Diederichsen in A Minimal Future? Art as Object 1958–1968, catalogo della mostra, Museum of Contemporary Art in collaborazione con MIT Press, 2004. |

| ↩9 | Si veda Julia Robinson, «John Cage and Investiture: Unmanning the System,» in John Cage, a cura di Julia Robinson (MIT Press, 2011), e il catalogo della mostra curata da Robinson: The Anarchy of Silence: John Cage and Experimental Art, catalogo della mostra. MACBA, 2009. Si veda inoltre Branden Joseph Experimentations: John Cage in Music, Art, and Architecture, Bloomsbury, 2016. |

| ↩10 | Helen Molesworth, «Work Ethic,» in Work Ethic, catalogo della mostra, Baltimore Museum of Art, 2003, p. 42. |

| ↩11 | Martin Herbert, Tell Them I Said No, Sternberg, 2016. |

| ↩12 | Keti Chukhrov, Practicing the Good: Desire and Boredom in Soviet Socialism, e-flux and University of Minnesota Press, 2020. |

| ↩13 | Uno dei casi più anomali è il lavoro di Mierle Laderman Ukeles, centrale, in effetti, per capire gran parte di ciò che viene discusso in questo testo; in particolare la sua residenza presso il Department of Sanitation di New York del 1977. Vedi il mio Mierle Laderman Ukeles Maintenance and/as (Art) Work in View. Theories and Practices of Visual Culture, no. 21, 2018. Persino la portata del suo progetto, che ha attirato l’attenzione sulla scarsità di fondi e sulle orribili condizioni di lavoro degli operatori sanitari, in particolare da una prospettiva materialista, è stata recuperata dal comune di New York City, che ha lanciato un programma di residenza nel 2018 per coprire con l’arte i tagli alla spesa sociale invocando il nome di Ukeles. |

| ↩14 | Vishmidt, Beneath the Atelier, pp. 220–221. |

| ↩15 | Si veda Julia Bryan-Wilson, Art Workers: Radical Practice in the Vietnam War Era, University of California Press, 2009. |

| ↩16 | Alan W. Moore, Art Gangs: Protest and Counterculture in New York City, Autonomedia, 2011, p. 26. Il corsivo è mio. |

| ↩17 | Si veda la dichiarazione di Jean Toche alla prima udienza dell’AWC ora in: AWC, Open Hearing on the Subject: What Should Be the Program of the Art Workers Regarding Museum Reform and to Establish the Program of an Open Art Workers Coalition, AWC, 1969), dichiarazione 1. Disponibile in PDF sul website di Primary Information. |

| ↩18 | Nanni Balestrini, Vogliamo tutto, DeriveApprodi (2004), p. 92. |

| ↩19 | Si veda un’interessante discussione su questo «invito» tramite acquisto di biglietto in Talia Heiman, capitolo 1 della sua tesi undergraduate: Christopher D’Arcangelo: On Protest and Performativity, Bachelor’s thesis, NYU, 2014. |

| ↩20 | Lieven de Cauter, Notes on Subversion/Theses on Activism, in Art and Activism in the Age of Globalization, a cura di de Cauter, Ruben de Roo e Karel Vanhaesebrouk, NAi, 2011, p. 9. |

| ↩21 | Si veda Anne Rorimer, Michael Asher: Kontext als Inhalt, disponibile in inglese qui: http://www.mit.edu/~allanmc/asher1.pdf; e Martha Buskirk, Interviews with Sherrie Levine, Louis Lawler, and Fred Wilson, October, no. 70, Autumn, 1994, pp. 98–112. |

| ↩22 | Louise Lawler, in 5000 Artists Return to Artists Space: 25 Years, a cura di Claudia Gould e Valerie Smith, Artists Space, 1998, pp. 100–101. |

| ↩23 | Questo era un altro modo di abbandonare, forse, anche se questa volta l’artista partecipava a una mostra autorizzata. Con un paradossale colpo di scena, quando una retrospettiva del suo lavoro è stata allestita all’Artists Space quattro decenni dopo, invece di includere il titolo Anarchism Without Adjectives sugli striscioni fuori dal loro spazio a Tribeca, la galleria ha optato per il nome di D’Arcangelo, affermando che il quartiere non avrebbe accolto con favore sentimenti anarchici. Ringrazio Sébastien Pluot per aver portato l’episodio alla mia attenzione. |

| ↩24 | L’immagine è stata riproposta in diversi modi: come una stampa alla gelatina d’argento, insieme a Pollock and Tureen stampato in rosso sull’immagine; come un disegno dall’illustratore Jon Buller, stampata su carta o su un muro, prodotta in qualsiasi dimensione in scala. La Lawler ha esposto per la prima volta le opere tracciate nella sua mostra del 2013 al Museo Ludwig di Colonia. Vedi Louise Lawler: Adjusted, a cura di Phillip Kaiser, catalogo della mostra, Museo Ludwig in collaborazione con Prestel Verlag, 2013. Più di recente, Lawler ha sviluppato un altro meccanismo di adattamento: versioni distorte delle sue immagini, intitolate adjusted to fit, distorted for the times. Vedi Louise Lawler, Distorted for the Times, October, n. 160, Spring 2017, p. 152. |

| ↩25 | Louise Lawler: Pollock and Tureen (traced), MoMA.org |

| ↩26 | Ed Halter, The Centaur and the Hummingbird, in Free, catalogo della mostra, New Museum, 2011, p. 43. Consultato on line. |

| ↩27 | Un esempio chiaro e inquietante tra i tanti: il New Museum che ha incaricato uno studio di avvocati antisindacale di intimidire i lavoratori organizzati, per poi licenziare la maggior parte dei sindacalisti con lo scoppio della pandemia di Covid-19, subito dopo aver esposto il lavoro di Hans Haacke, che da tempo difende i diritti dei lavoratori. |

| ↩28 | Jill Magid, Becoming Tarden-Prologue, e-flux journal, no. 9, Ottobre, 2009. |

| ↩29 | Jill Magid, The Spy Project, Jillmagid.com |

| ↩30 | Jill Magid, Becoming Tarden, New Museum, 2010; cit. in Halter, The Centaur and the Hummingbird. |

| ↩31 | Sarei negligente a non menzionare Pense-bête (1964) di Marcel Broodthaers, in cui l’artista esponeva le copie rimaste invendute del suo libro di poesie omonimo coperte di gesso, rendendo il libro illeggibile. Pense-bête ha stabilito un precedente per questo tipo di lavoro concettualista, che ricorda in modo sorprendente il lavoro di Magid, anche se solo formalmente. Broodthaers, «abbandonò» performativamente il suo precedente lavoro di poeta dichiarandosi artista. Se i suoi libri non erano stati letti, ha dichiarato sarcasticamente, forse sarebbero stati guardati. Nel pezzo di Magid, il libro è illeggibile a causa della sua censura da parte dell’intelligence statale. |

| ↩32 | Yazan Khalili, in un’intervista con David Kim, I, The Artwork: A Conversation with Yazan Khalili, e-flux journal, n. 90, aprile 2018. |

| ↩33 | Vishmidt, Beneath the Atelier, p. 235. |

| ↩34 | Cody Delistraty, The Whitney’s Choice: Can a Museum for Progressive Artists Have an Arms-Manufacturer Vice-Chairman?, in Frieze, 12 aprile, 2019. Questo non è per stigmatizzare in particolare Frieze, ma è solo un esempio dell’approccio assunto da parecchie riviste d’arte nel commentare gli eventi. |

| ↩35 | Dichiarazione condivisa con l’autore via e-mail il 24 settembre 2019 e pubblicata sui social media il giorno precedente. |

| ↩36 | MTL+, The Art of Escalation: Becoming Ungovernable on a Day of City-Wide Transit Action, in Hyperallergic, 31 gennaio, 2020. |

condividi