In fiamme

Istruzioni per l’uso. Un’introduzione (per mettere a fuoco)

In occasione dell’uscita del libro In fiamme. La performance nello spazio delle lotte (1967-1979) per b-r-u-n-o editore, pubblichiamo la prefazione delle curatrici. Il volume interroga la scena del lungo Sessantotto in Italia all’incrocio tra sperimentazioni artistiche e politiche dei movimenti, alla ricerca di questioni che ancora assediano e turbano il presente. Questioni esplose allora, relative alla comunità, all’ibridazione disciplinare, ai processi di soggettivazione, alla relazione tra creazione e produzione sono tuttora dominanti nella prassi discorsiva e artistica della performance. Con testi di Ilenia Caleo, Piersandra Di Matteo, Annalisa Sacchi, Toni Negri, Marco Baravalle, Lorenzo Mango, Maurizio Lazzarato, Alessandro Pontremoli, Stefano Tomassini, Franco Berardi Bifo, Gianni Manzella, Lucia Farinati, Marco Solari, Francesca Corona, Giorgio Barberio Corsetti, Riccardo Caporossi, Kinkaleri, Giada Cipollone, Lea Melandri, Marion D’Amburgo, Viviana Gravano, Marcella Campagnano, Valeria Graziano, Silvia Bottiroli, Silvia Fanti/Xing, Stefano Brilli, Giuseppe Allegri, Enrico Pitozzi, Maria Grazia Berlangieri, Ippolita Avalli, Caterina Serra, Valentina Valentini, Nicolas Martino, Daniele Vergni, Marco Assennato, Gregory Sholette, Michele Di Stefano.

***

In fiamme comincia in gruppo. È il frutto di una pluralità di posture che si afferma contro ogni posizione magistrale. Si nutre di una politica del sapere che sovverte l’economia della conoscenza fondata su individualità e separatezze. È l’esito del lavoro di ricercatrici e ricercatori intorno al progetto di ricerca europeo InCommon. In Praise of Community. Shared creativity in Arts and Politics in Italy (1959-1979), che ha promosso due convegni, uno realizzato nel 2017 e uno interdetto in due diverse occasioni, prima per l’alluvione che ha colpito Venezia nel novembre 2019 e poi a causa della pandemia e del conseguente lockdown nel maggio 2020.

La singolarità di percorsi, generazioni e pratiche che è rappresentata dalle autrici e dagli autori che abbiamo qui raccolto si incontra intorno a una questione comune, l’urgenza di fare il punto sulle forme che animano la relazione tra arte e politica e le “lotte per il teatro”, non solo dal lato dell’attivismo e della militanza, ma anche da quello delle sperimentazioni estetiche e linguistiche, delle prassi, dei processi produttivi sia simbolici che materiali. Metterci in relazione con la materialità storica, racchiusa tra le due date 1967-1979, ci consente di passare al vaglio e dare consistenza a prospettive teoriche aperte oggi sulla corporeità, sulle istituzioni, sulle soggettività, sulle istanze contro-egemoniche, sulla produzione del sensibile. È un approccio genealogico ed epistemologico dunque, oltre una pratica di riattivazione dell’archivio che spesso sommerge e invisibilizza i suoi margini.

Il nucleo di questo lavoro scaturisce dal desiderio di rendere conto di un “Laboratorio italiano” che sul piano delle lotte, ma anche delle forme di vita e delle immaginazioni, ha segnato punte di radicalità e mutazioni travolgenti – e solo in parte, ci pare, è stato sondato dalla teatrologia. È dunque dalle acquisizioni critiche del presente e mettendo all’opera ipotesi inedite che tentiamo di aprire uno sguardo trasversale, facendo reagire l’incandescenza della materia scenica con il fuoco delle lotte (e con le sue crepe) e viceversa.

Proponiamo allora a chi legge di attraversare questo volume con un movimento diagonale e a più direzioni. Memoria viva di un futuro che è anche, già, anteriore. Assumiamo qui, dilatandone l’ottica, la lente interpretativa del lungo Sessantotto, intesa come uscita dalla cronologia dell’evento rivoluzionario verso la temporalità dell’insurrezione ininterrotta e policentrica; e vorremmo estendere tale ipotesi anche alle sedimentazioni stratificate e talvolta sconnesse del lavoro della scena e dei suoi soggetti. Dissesto di un ordine del mondo, nella potenza istituente di un inizio che continua ad accadere, ce n’est qu’un début, nella moltiplicazione dei mondi che le lotte e il pensiero decoloniali ci hanno insegnato a riconoscere.

È dalla chiamata del Convegno di Ivrea nel 1967 e dalla scrittura del Manifesto, dalla forza con cui si trasmette e si radica nel presente, che facciamo simbolicamente iniziare le molteplici lotte per il teatro. Ci siamo rivolte al Convegno del Nuovo Teatro con uno sguardo antimonumentale e non agiografico, così che le istanze, le forze e i desideri espressi allora diventino terreno di un confronto necessario con l’oggi, con le pratiche artistiche e le sue pronunce. E come il Convegno del Nuovo Teatro riunì artisti, intellettuali, critici e operatori portando a visibilità un orizzonte comune che prima di allora era forse intuito, ma non pienamente praticato, così in questo volume si ribadisce la necessità di un sapere che fa spola tra esperienza e teoria, tra passato e presente, tra rigore e promiscuità.

Il Nuovo Teatro, i tentativi di radicalizzare il decentramento, l’affermarsi della scrittura scenica sono fenomeni che intrecciano il 1968 e il 1969, le grandi mobilitazioni di studenti e operai che, insieme, sottoposero a una critica serrata lo statuto di poteri e saperi, la divisione tra lavoro manuale e intellettuale. L’operaio massa, preso dentro un lavoro “dipinto” in forme sempre più astratte dal fordismo, confinato nei palazzoni delle nuove periferie urbane, nell’autunno del 1969 decise di “volere tutto”. E questa euforia contagiò le arti. Non solo e non tanto nella misura in cui queste offrirono la propria organicità al movimento, ma per quelle tensioni che, attraversate, si materializzarono in tentativi di rivoluzione contro gli statuti egemoni. Questa costellazione di oggetti eterogenei, nel senso comune e nella narrazione dei protagonisti, richiama un tempo di liberazioni, di scoperta, di inizi.

Si tratta altresì di rompere con l’idea deterministica che gli inizi contengano già in nuce la fine, parola mai declinata al plurale, perché la fine è avvertita come perentoria, restauratrice, una. Il punto terminale della storia che attraversiamo in questo volume coincide con uno scomodo anniversario extra-teatrale: il processo del 7 aprile 1979, in cui venne sferrato un colpo durissimo all’Autonomia Operaia, e posto un sigillo sulla sconfitta del movimento del lungo Sessantotto. Con l’occhio del teatro, delle arti performative e visive – in piedi su quel punto nel tempo – guardiamo alle spalle di quell’avvenimento, riavvolgendo gli eventi nella rete che tiene i due margini, 1967-1979. Vogliamo sfidare la narrazione che vede la fine dei Settanta come un esaurimento dell’istanza di democratizzazione radicale che aveva interessato anche la dimensione estetica. Il passaggio agli Ottanta, riassunto sotto l’etichetta del postmoderno, fenomeno pur complesso e irriducibile a una lettura univoca, viene infatti percepito come un momento di imperante ritorno all’ordine nelle estetiche e nella politica: il pensiero debole, l’affermazione del neoliberismo su scala globale, il pastiche, la citazione e via così.

Basta poco, però, per complicare questo racconto lineare, per rompere una filosofia della storia che procede per segmenti omogenei. Prima del 1979, infatti, c’era stato molto, un molto che non può essere intrappolato nell’ideologia della sconfitta e ridotto alle posizioni delle avanguardie armate, e che germinerà ancora a lungo, in maniera più o meno carsica, più o meno insorgente. Il femminismo italiano (con un forte debito da tributare ad alcune donne provenienti dal mondo dell’arte, Lonzi tra tutte), sbocciato da uno “sputo su Hegel” e sulla dialettica che rimaneva, anche con Marx, un affare tra maschi. L’operaio sociale, la rivolta della gioventù precaria nelle città-fabbrica della crisi economica. L’ala creativa del movimento, ovvero la morte dell’autore che, da questione saggistica, si manifestava nella prassi come creazione di nuove forme di comunicazione evita. Più che a cesure e periodizzazioni dunque, più che alla bilancia del valore (tutta maschile) che misura in vittorie e fallimenti, è a un’epistemologia del groviglio che conviene rivolgersi. Per interrompere il tempo unico e far emergere le contro-storie, i margini senza parola, i lembi sommersi. Temporalità simultanee e ingarbugliate, che richiedono altri strumenti critici, più sensibili.

Il volume segue una partitura in campi, ognuno dei quali prende corpo attraverso i vari interventi e le diverse prospettive in esso contenuti. Le questioni-chiave che ne siglano la traiettoria demarcano spazi concettuali, pratiche, epistemologie. Il criterio è, con Rosi Braidotti, cartografico e perciò antidialettico e transdisciplinare; acquisisce la pratica di saperi mobili, situati, differenziali, capaci di rendere conto di molteplici intersezioni su diversi assi e perciò mai universali. La sequenza di parole disposte orizzontalmente segnala la volontà di “stare nel problema”, nella contraddizione che la complessità di questa materia chiede di non risolvere, e rende piuttosto conto delle forze simultanee che sono in gioco nel divenire storico. Mondi materiali e effervescenze singolari, spesso in collisione.

Nel primo campo estetiche della rivoluzione | violenza | inappropriabile affrontiamo il rifiuto della rappresentazione e l’enfatizzazione della dimensione del conflitto, questioni che scorrono come colonna spinale nella creatività sociale e artistica del lungo Sessantotto italiano.

Il testo di Annalisa Sacchi mette a fuoco le pratiche con cui le/gli artiste/i intesero il proprio intervento in quanto attività di produzione della realtà, da un lato opponendosi creativamente alla centralizzazione del sistema dello spettacolo e dall’altro tematizzando la presa di parola dei soggetti “minori” e imprevisti, con l’effetto di politicizzare la dimensione della corporeità, della sessualità e del piacere. Una scena a ridosso dello straordinario ciclo di lotte del lungo Sessantotto, le cause della cui sconfitta sono prese in considerazione da Maurizio Lazzarato che analizza il limite della divaricazione teorica e organizzativa tra le lotte operaie (dell’operaio massa, come dell’operaio sociale) e i movimenti anticoloniali e femministi, portatori di decisive discontinuità rispetto alla tradizione marxista e al primo operaismo. Con l’intervista di Marco Baravalle a Toni Negri viene inquadrato il peculiare intreccio tra politiche ed estetiche – annodamento maturato nelle mobilitazioni del Settantasette – e la necessità dell’artista e del militante di calarsi, senza nostalgie, nell’impasse degli anni successivi: un’immersione nel presente per tracciare, in un mondo “ridotto a cumulo di merci”, nuove vie alla pratica costituente e alla cooperazione sociale.

Questa stessa impasse ritorna nel testo in cui Lorenzo Mango analizza il trascorrere da un rapporto dialettico, di messa a tema del politico nel teatro degli anni Sessanta, a un registro in cui la rivoluzione riduce il suo raggio e si installa nel linguaggio, a metà dei Settanta. Ma se il teatro di ricerca, anche per la centralità di Brecht e Artaud, si era seriamente posto il problema della rivoluzione ed era in dialogo teso con i movimenti, nella danza italiana non si esprime una simile vivacità, e Alessandro Pontremoli, in dialogo con Stefano Tomassini, ne interroga le cause.

Il secondo campo si modula attraverso repertori | re-enactment | memorie del futuro. Sono le partiture estromesse dalla logica dell’archivio e dalla perentorietà dell’originale salvabile, i resti dispersi di quell’arte della sparizione che è la performance. Gesti, vocalità, intensità di immaginazione ma anche affetti e tessuti relazionali difficili da tramandare nella loro materialità operativa – sostanze volatili, che non diventano canone e memoria maggiore, ma che pure sono disponibili a essere sempre riattivati, rimessi in gioco da altri corpi, in altri tempi o contesti. È già, qui, l’invenzione del futuro, dentro un’immanenza che non rimanda ad alcun altrove. Ed è anche, come nei differenti interventi che seguono, una pratica di scrittura e di riscrittura, di composizione e decomposizione, che metabolizza creando sempre nuovi assemblaggi tra temporalità diffratte.

Qui Gianni Manzella conduce una personale scorribanda all’interno del panorama ampio delle visioni di cui fu spettatore diretto, nel segno di uno sguardo presente e non nostalgico sulla Bologna dove trasmetteva Radio Alice, dove Mario Mieli rubava la scena a Dario Fo sul palco del Convegno contro la repressione, e dove la Settimana della Performance si svolgeva come forma di lotta o di resistenza, incisa nei corpi di Abramovic´ e Ulay che si fronteggiavano nudi, e inaggirabili, all’ingresso della Galleria d’Arte Moderna. Sempre dal Settantasette riparte chi Radio Alice la agitava, ma per guardare a un altro evento, la pubblicazione de La fine del mondo, testo incompiuto di Ernesto De Martino. Franco Berardi Bifo lavora il suo saggio, Miti della fine, originariamente scritto nel 1982, come una forma di re-enactment che ricade nel tempo presente, riattivando i riferimenti alla filosofia e alla musica rock, nel presentimento della caduta della promessa moderna (i miti della fine, appunto) e dell’invasione spazio-temporale della metamacchina capitalistica, sviluppatasi come apparato cibernetico-comunicativo.

Nel segno dell’agitazione del repertorio si situano i contributi di Piersandra Di Matteo, Lucia Farinati, Marco Solari e Riccardo Caporossi. Sulle tracce di Edoardo II di Carmelo Bene, in scena da fine maggio 1963 al Teatro Arlecchino di Roma, Di Matteo dispone la punteggiatura di fonti, alcune delle quali sinora sconosciute, che consentono di analizzare la riscrittura beniana della tragedia di Marlowe, gettando una luce sulla rimozione storiografica dell’evento avvenuto a pochi mesi dallo scandalo di Cristo 63 al Teatro Laboratorio di San Cosimato.

Farinati muove dalla nascita di forme discorsive improntate al dialogo e guarda alla proliferazione dei gruppi femministi di autocoscienza a cavallo tra i Sessanta e i Settanta, quando la pratica della parola si afferma in termini politici ed estetici. A partire dalla rimessa in voce di Autoritratto (1969) di Carla Lonzi, Farinati riflette sul potenziale utopico della scrittura lonziana nel contesto attuale, a confronto con pratiche dialogiche contemporanee tra arte e attivismo.

In occasione del riallestimento, nel 2019, de La rivolta degli oggetti (già in questo libro incontrato nel contributo di Mango), Marco Solari ripensa alla versione che fu esordio de La Gaia Scienza al Beat 72 nel 1976. Nell’impossibilità di stabilire un confronto diretto, Solari rende conto sia dello spirito creativo, comune e rivoluzionario che abitava il nucleo della compagnia, sia dell’inarchiviabilità di un’esperienza alla fine di un’utopia artistica e politica. Con lui avevano fondato la compagnia Alessandra Vanzi e Giorgio Barberio Corsetti, che qui riprende i fili di quei Settanta romani che si allungano negli anni successivi fino a riverberare negli spazi della controcultura indipendente degli anni Novanta, rievocati da Francesca Corona. Temporalità interconnesse che si proiettano nel progettare e desiderare un’istituzione del presente, com’è il Teatro di Roma diretto insieme. Perché l’archivio non regge mai il peso della scena e se a teatro, come in amore, il soggetto è la sparizione, Riccardo Caporossi ne orchestra una sottile, navigando nei territori delle scritture drammaturgiche e sceniche, immaginate come isole. Due signori in barca guidano la lettura nel mare delle azioni, dei corpi e dei testi: sono Rem e Cap che raccontano le loro storie per poi allontanarsi e sparire verso altri lidi e immaginari.

Infine, le nove tavole di Non muore un mondo se riesci a pensarne un altro non muore, curate da Kinkaleri, compongono una tessitura di parole e immagini stratificate in un unico flusso: fotografie degli anni Sessanta e Settanta prelevate dall’immaginario occidentale (culturale, artistico e politico) si combinano con alcuni momenti di ricerca della formazione toscana. Un lavoro di impressioni di superficie, che fermenta nell’ipotesi di nuove radicalità dei corpi iscritti sullo sfondo di un’era che non riusciva a finire.

Il terzo campo esplora, tenendoli assieme, corpi | materialità dell’immagine | piacere. Il femminismo non è, in questa raccolta, il tema di una sezione, e viene assunto non come un supplemento, ma come un’intensità radicale dello stesso Sessantotto, che fa mondo a sé, con proprie genealogie, traiettorie e sviluppi autonomi ricostruiti, in particolare, da Lea Melandri nella conversazione con Ilenia Caleo. Un taglio appunto nella presunta uniformità di un farsi-storia come tutto unico, un taglio non rimarginato e che ancora produce conflitto, e che allaga dunque tutto il volume.

Nell’uso performativo dell’immagine, non come riproduzione o registrazione ma come invenzione linguistica di mondi (im)possibili, ci sembra di rilevare una precisa temperatura di affetti del politico. Attraverso questa sequenza di parole-chiave viene peraltro ad affiorare una cartografia di spazi altri: oltre ai luoghi politici o di produzione alternativa, ecco le case, i locali notturni, i bar, i club, le gallerie, le librerie, le sale da ballo, le scuole. La camera, quella della macchina fotografica – nel testo che Giada Cipollone dedica al lavoro di Piero Marsili Libelli e in quello in cui Viviana Gravano analizza l’opera di Franco Vaccari – diventa anch’essa spazio di intimità e prossimità, altrimenti impossibili da tracciare. Una nuova declinazione del sensibile (che le artiste hanno peraltro contribuito ad affermare, assumendo l’immagine come scrittura di sperimentazione del corpo) che si riverbera nella “cattura” della scena, teatrale e politica, e nella performance. La decostruzione del canone femminile disegnato dalla società patriarcale è uno dei tratti essenziali della produzione dell’artista Marcella Campagnano, che dai primi anni Sessanta utilizza la macchina fotografica come strumento per registrare il mutamento d’identità nel corpo e nel soggetto femminile. Campagnano interviene qui con una scrittura creativa lunga qualche “paginetta”, una sorta di compendio per un pensiero che ha provato a inventare collettivamente una fotografia femminista e al femminismo ricorre come a un desiderio politico e di azione. Un’altra scrittura d’artista è quella di Marion d’Amburgo, che prende qui parola sugli anni che hanno caratterizzato l’esordio de Il Carrozzone fino alla svolta dei primi anni Ottanta, e racconta la sua vicenda artistica a fianco dei compagni Federico Tiezzi e Sandro Lombardi: il legame inscindibile tra arte e vita, la formazione extra-teatrale, le prime cosmogonie sceniche, la rifondazione “ambientale” degli elementi primari del fatto teatrale.

La proposta che emerge dal quarto campo creare istituzioni | pratiche prefigurative | relazioni è di ripensare la categoria di comune non come “bene” o “oggetto culturale”, bensì come “processualità istituente”, come fare comune. Le pratiche istituenti sono qui definite come spazi pubblici non statuali che scaturiscono dalla capacità che le comunità (seppur mobili) hanno di autocostituirsi.

Per rovesciare il discorso dell’arretratezza di un sud Europa subalterno e povero di mezzi, è bene ricordare che l’Italia è stata laboratorio ricchissimo di spazi e forme di vita – tra ricerca artistica, femminismo, invenzione sociale, fino alle ultime occupazioni culturali degli anni Dieci. Giuseppe Allegri nel suo testo propone un esercizio di “retrofuturismo” che raccoglie materiali a diverse altezze storiche, tracciando i contorni di istituzioni dell’intelligenza collettiva che hanno preso la forma di imprese culturali comuni: dalla comunità concreta di Olivetti a Berkeley, al laboratorio dei Basaglia, all’effimera Repubblica napoletana di Eleonora de Pimentel, alle sperimentazioni artistiche della Gran Bretagna degli anni Ottanta. Esperienze che prendono forza anche dal loro essere finzioni, narrazioni che plasmano il mondo, come mette in luce Ilenia Caleo in un manualetto d’uso per creare nuove istituzioni autonome, intese come processi di soggettivazione artistica. È così che il pensiero dell’arte, se critico verso le proprie piattaforme produttive, non aderisce a un sociale preconfigurato, ma inventa modelli, strumenti e drammaturgie per azioni possibili. Rifiutando il paradigma dell’avanguardia, Valeria Graziano propone il concetto di prefigurazione come costituzione immaginativa di alternative, da cui ripensare traiettorie e modalità operative nelle arti e al tempo stesso riorientare i modi di organizzazione dell’azione diretta e dei movimenti.

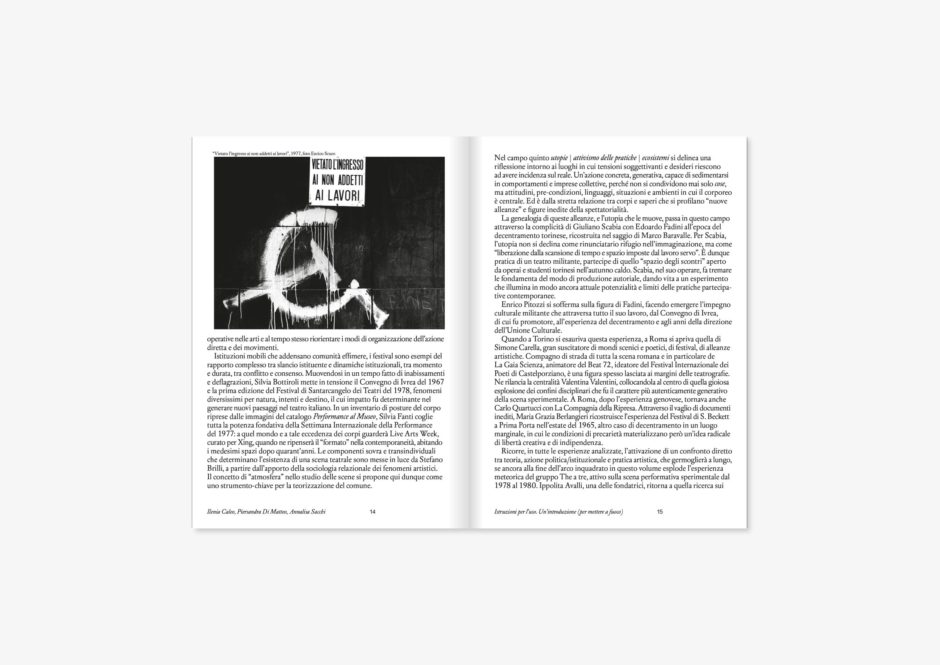

Istituzioni mobili che addensano comunità effimere, i festival sono esempi del rapporto complesso tra slancio istituente e dinamiche istituzionali, tra momento e durata, tra conflitto e consenso. Muovendosi in un tempo fatto di inabissamenti e deflagrazioni, Silvia Bottiroli mette in tensione il Convegno di Ivrea del 1967 e la prima edizione del Festival di Santarcangelo dei Teatri del 1978, fenomeni diversissimi per natura, intenti e destino, il cui impatto fu determinante nel generare nuovi paesaggi nel teatro italiano. In un inventario di posture del corpo riprese dalle immagini del catalogo Performance al Museo, Silvia Fanti coglie tutta la potenza fondativa della Settimana Internazionale della Performance del 1977: a quel mondo e a tale eccedenza dei corpi guarderà Live Arts Week, curato per Xing, quando ne ripenserà il “formato” nella contemporaneità, abitando i medesimi spazi dopo quarant’anni. Le componenti sovra e transindividuali che determinano l’esistenza di una scena teatrale sono messe in luce da Stefano Brilli, a partire dall’apporto della sociologia relazionale dei fenomeni artistici. Il concetto di “atmosfera” nello studio delle scene si propone qui dunque come uno strumento-chiave per la teorizzazione del comune.

Nel campo quinto utopie | attivismo delle pratiche | ecosistemi si delinea una riflessione intorno ai luoghi in cui tensioni soggettivanti e desideri riescono ad avere incidenza sul reale. Un’azione concreta, generativa, capace di sedimentarsi in comportamenti e imprese collettive, perché non si condividono mai solo cose, ma attitudini, pre-condizioni, linguaggi, situazioni e ambienti in cui il corporeo è centrale. Ed è dalla stretta relazione tra corpi e saperi che si profilano “nuove alleanze” e figure inedite della spettatorialità.

La genealogia di queste alleanze, e l’utopia che le muove, passa in questo campo attraverso la complicità di Giuliano Scabia con Edoardo Fadini all’epoca del decentramento torinese, ricostruita nel saggio di Marco Baravalle. Per Scabia, l’utopia non si declina come rinunciatario rifugio nell’immaginazione, ma come “liberazione dalla scansione di tempo e spazio imposte dal lavoro servo”. È dunque pratica di un teatro militante, partecipe di quello “spazio degli scontri” aperto da operai e studenti torinesi nell’autunno caldo. Scabia, nel suo operare, fa tremare le fondamenta del modo di produzione autoriale, dando vita a un esperimento che illumina in modo ancora attuale potenzialità e limiti delle pratiche partecipative contemporanee.

Enrico Pitozzi si sofferma sulla figura di Fadini, facendo emergere l’impegno culturale militante che attraversa tutto il suo lavoro, dal Convegno di Ivrea, di cui fu promotore, all’esperienza del decentramento e agli anni della direzione dell’Unione Culturale.

Quando a Torino si esauriva questa esperienza, a Roma si apriva quella di Simone Carella, gran suscitatore di mondi scenici e poetici, di festival, di alleanze artistiche. Compagno di strada di tutta la scena romana e in particolare de La Gaia Scienza, animatore del Beat 72, ideatore del Festival Internazionale dei Poeti di Castelporziano, è una figura spesso lasciata ai margini delle teatrografie. Ne rilancia la centralità Valentina Valentini, collocandola al centro di quella gioiosa esplosione dei confini disciplinari che fu il carattere più autenticamente generativo della scena sperimentale. A Roma, dopo l’esperienza genovese, tornava anche Carlo Quartucci con La Compagnia della Ripresa. Attraverso il vaglio di documenti inediti, Maria Grazia Berlangieri ricostruisce l’esperienza del Festival di S. Beckett a Prima Porta nell’estate del 1965, altro caso di decentramento in un luogo marginale, in cui le condizioni di precarietà materializzano però un’idea radicale di libertà creativa e di indipendenza.

Ricorre, in tutte le esperienze analizzate, l’attivazione di un confronto diretto tra teoria, azione politica/istituzionale e pratica artistica, che germoglierà a lungo, se ancora alla fine dell’arco inquadrato in questo volume esplode l’esperienza meteorica del gruppo The a tre, attivo sulla scena performativa sperimentale dal 1978 al 1980. Ippolita Avalli, una delle fondatrici, ritorna a quella ricerca sui linguaggi e sui saperi del corpo che a distanza di anni entra in relazione con un’altra scrittura, quella di Caterina Serra, che immagina una conversazione in presenza con Ippolita, una danza sul presente per ora solo “intravista”.

Nell’era del neoliberismo in cui diventa tutto performance, prestazione, comportamento, è utile ritornare al passaggio storico in cui le forme del lavoro artistico prendono corpo: nel sesto e ultimo campo, lavoro | critica dell’autorialità | soggettivazione si intrecciano in una serie di proposte che intendiamo vagliare anche su un piano transdisciplinare – scrittura, musica, architettura, danza – nella definizione del lavoro creativo fuori da ogni statuto di eccezionalità. Nuovi operai del politecnico, per dirla con Jacques Ranciére, a indicare che la transdisciplinarietà è qui indagata non al livello delle estetiche, ma come sintomo capace di mappare i processi produttivi e le condizioni materiali spesso nascoste della creazione e, dunque, per prefigurare alleanze. Dagli Stati Uniti Gregory Sholette si interroga a partire dagli anni Sessanta sulla riemersione del concetto di “lavoratore dell’arte” (che diventerà paradigma dell’economia creativa) e sulla richiesta di “dematerializzazione” dell’arte. Nel quadro di un più generale Grande Rifiuto del lavoro, Sholette si concentra sui collettivi e le lotte di artisti/e che mettono radicalmente in discussione lo statuto del lavoro creativo e l’industria culturale sull’orlo della svolta neoliberale. Nicolas Martino propone una riflessione sull’arte come composizione e scomposizione continua degli elementi che costituiscono l’intelletto generale, dalle intuizioni di Hans Jürgen Krahl, ma anche di Luciano Bianciardi e Pier Paolo Pasolini in Italia, che registrano – ma non pienamente – la trasformazione del lavoro intellettuale in lavoro produttivo generale. Su un altro piano si pone, invece, Nanni Balestrini, radicale agente del General Intellect, instancabile esploratore e ricombinatore di una lingua (verbale e visuale) interamente compresa nella cooperazione sociale, ossia contro la funzione-autore. Comporre invece che essere-autore, ipotesi valida anche per gli sconfinamenti nel teatro e nelle arti di Giuseppe Chiari negli anni Sessanta: Daniele Vergni apre uno spaccato sulla configurazione di un fare musica capace di scardinare e contaminare gli ambiti, partendo dalla critica al sistema musicale coevo e mettendo al centro la materialità e l’azione del suono, inteso come spazio sociale comune.

Partendo dalla critica tafuriana dell’utopismo dei Radicals, di fine anni Settanta, Marco Assennato analizza la completa integrazione del lavoro architettonico nel modello cognitivo e reticolare del capitalismo contemporaneo. Per interrogare proficuamente l’architettura è necessario abbandonare la nostalgia dell’oggetto e della funzione-autore, per mettere in luce invece i nessi tra la disciplina, l’economia e la governance. Lavoro vivo dell’arte, che nella scena prende la forma collettiva tutta peculiare della compagnia, il cui virtuosismo consiste oggi nel saper tenere insieme le differenze in una comunità non coercitiva ma capace ogni volta di condividere, rinnovandole, le visioni. Così Michele Di Stefano, in dialogo con Stefano Tomassini, ripercorre la propria esperienza personale e le trasformazioni di MK, band/compagnia. Nel restituire il ruolo della trasmissione diretta in queste comunità mobili, Di Stefano richiama l’insegnamento di Lucia Latour, pioniera della danza contemporanea in Italia e pedagoga, che della compagnia fece il luogo della ricerca, oltre che degli affetti.

Infine, il pensiero che ha orientato la scrittura per immagini di questo libro evoca e omaggia il catalogo fotografico Scena e fuori scena di Carla Cerati. In quel lavoro del 1991, Cerati rimette in circolo la sua trentennale produzione fotografica, componendo dittici che abbinano, secondo un criterio di somiglianza e/o libera associazione, scene di teatro da un lato e scene di cronaca e vita dall’altro. Un’azione sul suo archivio, che Cerati smonta e riassembla sovrapponendo geografie e temporalità, inventando nuove prossimità tra eventi e contesti, storie e relazioni, spettacoli e politica. Se quell’archivio era riconvocato in nuove forme dal segno autoriale, questo nostro “repertorio” – che invece attinge a diverse collezioni pubbliche e private – è coordinato da una precisa cronologia di riferimento. Un periodo, quello del lungo Sessantotto, in cui l’assalto a un nuovo orizzonte di politiche, estetiche e visibilità accomuna la sperimentazione teatrale e lo spazio delle lotte. Con il desiderio di dare campo a questa alleanza sospesa, abbiamo associato fotografie di scena e fotografie di piazza, immaginando un sistema fluido di richiami, arresti, similitudini, contrasti. In questo caso, come nella selezione di alcuni documenti e scritture cruciali del lungo Sessantotto del teatro italiano che qui ripubblichiamo, agitiamo l’archivio, provando a istituire nuove memorie e connessioni per il presente.

condividi