Terra e lavoratori, unitevi!

Intervista a Marco Scotini, curatore della Biennale di Yinchuan

Marco Scotini è il curatore della seconda edizione della Biennale di Yinchuan, in Cina. Lo intervistiamo a pochi giorni dall’inaugurazione di questa importante manifestazione che si terrà presso il MOCA – Yinchuan Museum of Contemporary Art.

Il prossimo 9 giugno si inaugura la seconda edizione della Biennale di Yinchuan intitolata Starting from The Desert. Ecologies on the Edge. Qual è il tema che hai scelto, e perché?

Il titolo della Biennale rende conto di una topografia e di una teoria allo stesso tempo. La provincia del Ningxia, dove Yinchuan si trova, è sotto il Deserto del Gobi e ne è profondamente segnata. Favorita dal Monte Helan, che la ripara dalle tempeste di sabbia del Tengri, e dal Fiume Giallo, che la rende fertile, si tratta di un’area semi-arida in cui agricoltura e nomadismo s’incontrano. Ancora è possibile trovarvi una serie di minoranze che convivono tra loro e con i cinesi Han: tibetani, mongoli, manchù, uzbechi, kazachi e indiani. Nulla di meglio per lanciare da questa zona una sfida al pensiero ecologista contemporaneo. Se quest’ultimo si riduce sempre più ad un discorso tecnico-scientifico a matrice apocalittica (riscaldamento globale, cambiamento climatico, effetto serra, esaurimento delle risorse naturali) noi crediamo che sia necessario «reincantare il mondo» e re-immaginare saperi e possibilità per costruire un’alternativa, come afferma Silvia Federici. Senza nulla negare alla climatologia, pensiamo che tutto ciò rimanga strettamente all’interno di un discorso modernista e capitalista dal quale invece è necessario uscire, producendo un ecosistema in cui l’ambiente venga ripensato radicalmente. «Partire dal deserto» significa per noi ripartire dalla Nomadologia di Deleuze e Guattari. Credo che più de Le Tre Ecologie, il Trattato di Nomadologia (così come il testo Caosmosi) sia un contributo straordinario al pensiero ecologico all’altezza dei tempi. Senza l’idea di una Scienza Nomade è impossibile perseguire una fuoriuscita dalla crisi ambientale di oggi.

All’ecologia radicale hai già dedicato alcune mostre, perché è così importante come tema?

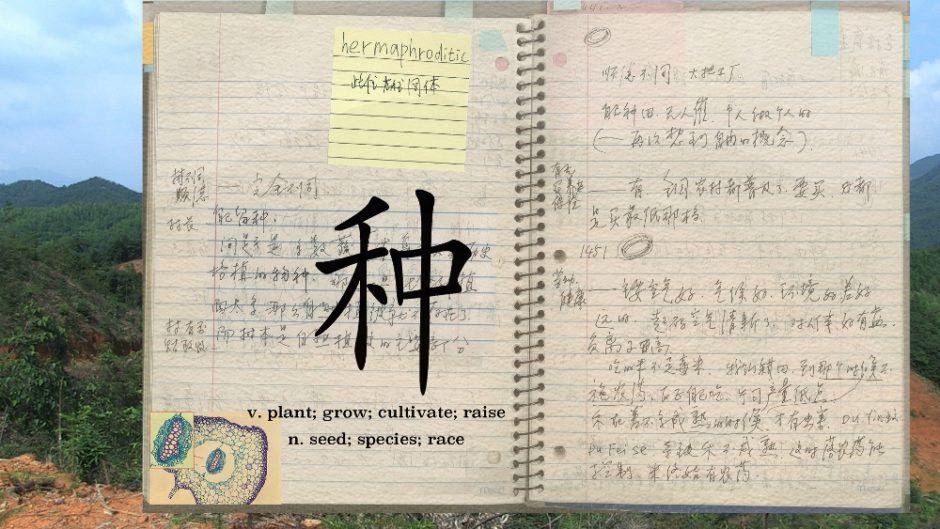

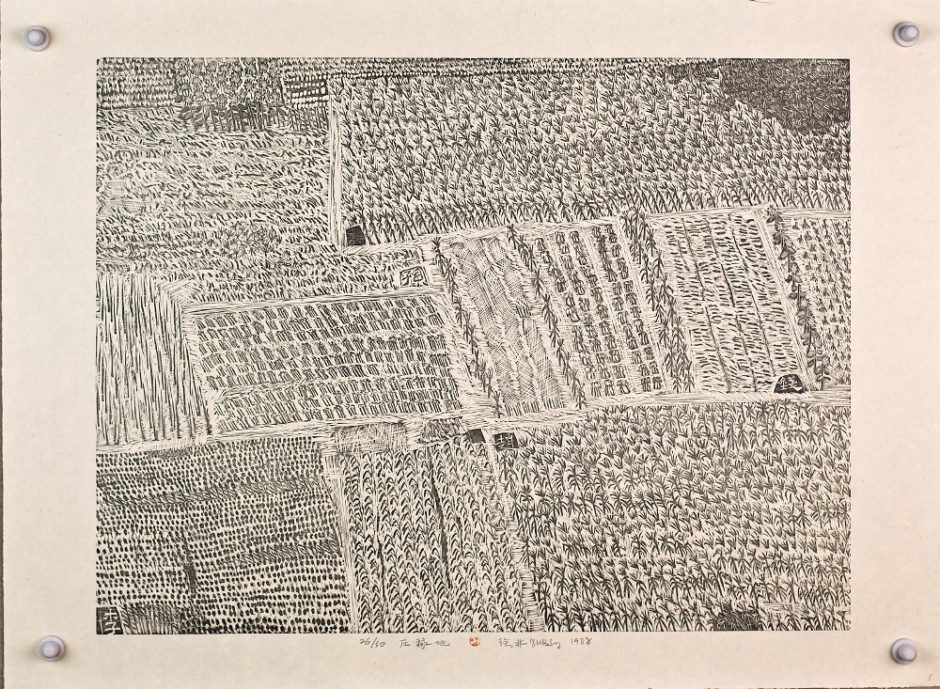

C’è chi ha detto, recentemente, che l’ambiente è una sorta d’inconscio delle cose e degli uomini, per cui andrebbe pensata un’ecologia senza quell’idea di natura a cui essa è stata vincolata finora. Credo però che ad un’«ecologia senza natura» dovremmo aggiungere anche – un’ ecologia senza Arte, Scienza, Geografia e Storia, Umano ed Extra-umano. L’ambiente è una realtà fatta di elementi interdipendenti, di concatenamenti, di flussi materiali e immateriali, che non possono essere ridotti ad identità e astratta unità. Quello che ha fatto la Scienza di Stato (per citare ancora Deleuze e Guattari) è ridurre tutto ciò ad astrazione, cartografia, tassonomia, canalizzando e direzionando il movimento, assegnando ruoli e funzioni, obbligando lo spazio ad essere misurato o centrato e il tempo ad essere omogeneizzato. Al contrario un’ecologia radicale, che si appelli ad una Scienza Nomade, dovrebbe mettere a fuoco le prese trasversali di soggetto e oggetto, prima e dopo, materiale e incorporeo, facendosi carico di nozioni quali eterogeneità, fluidità, metamorfosi. Quello che abbiamo fatto al PAV in questi anni è stato restituire una storia politica e sociale al mondo vegetale e animale, lavorare sui commons, associare il lavoro dell’uomo al lavoro della terra e della donna, rivalutare i saperi popolari perduti e denunciare i limiti e le responsabilità del capitale nel processo di estrazione e accumulazione. Alla Biennale di Yinchuan questo processo operativo si è ampliato fino a toccare tutti gli ambiti del mondo vivente. Il lavoro dell’artista cinese Zheng Bo è sintomatico di ciò che sto dicendo. Ha realizzato una grande piantagione di pioppi che è un detournement dal Manifesto di Marx e che afferma: Earth Workers Unite. Questo slogan politico rimane enigmatico e si può leggere in due modi: come Lavoratori della terra, unitevi ma anche Terra e lavoratori, unitevi!

Quali sono gli artisti italiani che hai scelto di portare alla Biennale?

Sono figure d’eccezione, che non fanno la regola. Il primo artista italiano ad aprire la mostra è il gesuita Giuseppe Castiglione (Lang Shining in cinese), un pittore partito da Milano all’inizio del Settecento e diventato pittore ufficiale della dinastia Qing, poi il veneziano Felice Beato che nell’Ottocento è stato tra i primi a fotografare la Cina e l’estremo oriente. Infine Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi con i loro straordinari film sul passato coloniale. Questa sequenza ha senso in rapporto all’importazione in Cina delle tecniche di rappresentazione legate alla modernità occidentale: dalla pittura a olio alla fotografia e alla cinepresa. Per me è sempre fondamentale relativizzare il proprio punto di osservazione non lasciando alibi a nessuna pretesa universalistica. Ciò che chiamo «punto topografico» è quello che prima di rivendicare una presa su quanto osservato dovrebbe dichiarare al fruitore di una mostra il luogo da cui stiamo osservando. Anche gli altri artisti invitati rappresentano casi particolari del contesto italiano. Due ribelli e outsider come Tina Modotti e Demetrio Stratos sono stati scelti per il loro rapporto tra rivoluzione e agricoltura, in un caso, e per la vocalità in un altro. Due outsider dell’architettura come Gianni Pettena e Francesco Jodice e uno strutturista come Massimo Bartolini. Diciamo però che la linea guida principale è stata l’aver privilegiato la fotografia, come strumento di prelievo e ratificazione, in modo coerente con l’intera Biennale.

Puoi dirci qualcosa della scena artistica cinese che porterai in Biennale?

Tutti gli artisti sono stati scelti con un’attenzione particolare al bordo occidentale della Cina, sia per la presenza delle tracce della Via della Seta sia perché questa è l’area dove si trova Yinchuan. Dunque gli artisti provengono dalla Mongolia, dal Centro Asia, dal Pakistan e dal Nepal, dall’India, dalla Cambogia fino a Singapore. Gli artisti cinesi invitati sono molti e appartengono prevalentemente all’area concettuale, ben diversa dalla scena più nota e stereotipizzata in Occidente delle grandi tele e dei figurativi. Hanno tutti realizzato progetti pensati per la Biennale e si trovano figure del calibro di Song Dong, Xu Bing, Mao Tongqiang e Xu Tan o Kan Xuan, assieme ad altre figure più giovani e di grande valore. Non pensavo che la scena cinese e del sud est asiatico stesse lavorando così tanto su tematiche ecologiche. Per cui si è trattato di una grande scoperta. Uno spazio importante, grazie a uno dei membri del curatorial team come Lu Xhinghua, è stato dato al pensiero teorico connesso ai pensatori francesi. Per cui tra i lavori commissionati abbiamo anche incaricato il filosofo taiwanese Yang Kailin di editare un libro intitolato Nomadologia in Cina, che non sarebbe male vederlo tradotto anche in italiano.

Il tema della differenza e dell’identità, e quindi del confine (materiale e immateriale) e dell’ibridazione tra culture, è una delle questioni estetiche e politiche di più stretta attualità. La Biennale di Yinchuan come lo incrocia?

Assieme al team curatoriale (Andris Brinkmanis, Paolo Caffoni, Zasha Cola e Lu Xhinghua) abbiamo pensato di articolare il soggetto della Biennale in 4 sezioni che vanno dal tema dello spazio nomade e rurale a quello sul lavoro con e nella natura, dal tema delle minoranze a quello del rapporto tra voce e scrittura. Si tratta di una serie di elementi che l’Occidente ha pensato come sistemi dicotomici mentre noi vogliamo vederne le reciproche contaminazioni, le sovrapposizioni, le interdipendenze. Senza pretesa di circoscriverli singolarmente, abbiamo cercato di leggerli nei loro movimenti reali e nei loro aspetti materiali e immateriali. Come unità individuali formalizzate dall’Occidente queste categorie sono parse piuttosto un limite ad un programma ecosociale all’altezza del nostro tempo. Da qui deriva anche il sottotitolo Ecologies on the edge proprio perché i margini sono più ricchi di biodiversità che, come tali vanno preservate, re-immaginate, moltiplicate come dei possibili all’interno di un mondo che si sta sempre più divenendo univoco e monolinguista, con il rischio di soffocamento.

Secondo te il sistema dell’arte si sta spostando definitivamente dagli Stati Uniti alla Cina? O si sta formando, piuttosto, un sistema sempre più policentrico?

Il problema non riguarda tanto New York o Shanghai, quanto l’intero sistema con cui continuiamo a pensare l’arte contemporanea senza metterla in discussione. L’arte contemporanea, nelle sue fenomenologie contemporanee, è sempre più Scienza di Stato. Potremmo paragonarla ad un’istituzione politica in cui vale sempre la dialettica inclusione/esclusione. Anche quell’arte che ne esclusa non fa che avvalorare l’istituzione stessa, la sua pretesa di neutralità, sperimentazione, universalità. Ecco perché abbiamo definito Yinchuan Biennale una lingua minore, proprio perché al suo centro c’è una volontà di contrastare questo assunto duro a morire, per cui il concetto di arte invece di rendersi sempre più friabile nel contatto con il mondo, non fa altro che rafforzarsi. La nostra volontà, al contrario è vedere l’arte come moltiplicazione, proliferazione di linguaggi particolari e minoritari. Non c’è ecologia senza diplofonia, triplofonia o polifonia – potremmo dire con i grande Stratos.

condividi