Un museo vivo

Intervista a Giorgio de Finis nuovo direttore del Macro

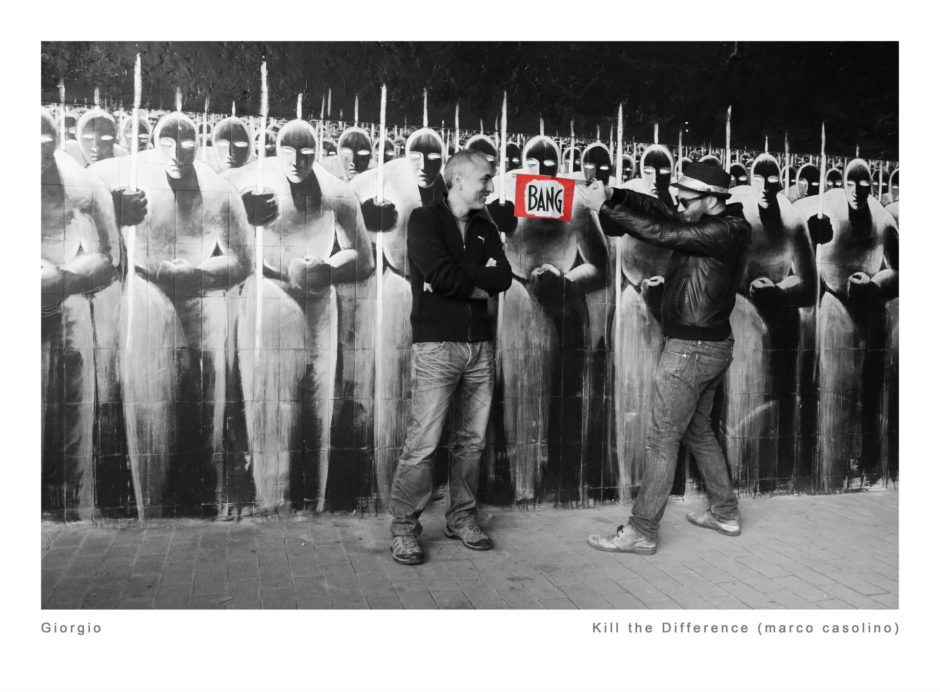

Giorgio de Finis, è il nuovo direttore del Macro. In questa intervista ci racconta i suoi progetti per il museo d’arte contemporanea di Roma e la sua idea di museo come dispositivo politico e culturale a partire dalla quale reinventare l’istituzione. Antropologo, allievo di Alberto Mario Cirese, è partito da una approccio nomotetico avvicinandosi progressivamente alla ricerca sul campo, più interessata agli accidenti della cultura e alle scheggiature del cristallo, che alle invarianti dell’agire umano. E poi sempre più all’arte, indagata e praticata. Un approccio che, anche avvalendosi degli strumenti della fotografia e del video, lo ha portato dalla foresta di Palawan, dove studia per anni la cultura dei Batak, ad affrontare il problema delle grandi metropoli, il nuovo habitat dell’Homo sapiens a partire dal passaggio di quel Rubicone avvenuto il 23 maggio del 2007 (data che segna, per la prima volta nella storia umana, l’inizio dell’era urbana, con il 50 per cento più uno della popolazione mondiale che si stabilisce nelle grandi città). Dopo aver lavorato nelle megalopoli del sud est asiatico, torna a Roma dove partecipa insieme agli Stalker a numerosi progetti di esplorazione urbana. A partire da queste esperienze nasce l’incontro con Metropoliz alla base dell’avventura del MAAM, il «primo museo abitato del Pianeta Terra», esperimento artistico situazionista e relazionale, oltre che di «critica istituzionale», conosciuto in tutto il mondo, che lo ha portato a diventare, oggi, direttore del Museo di arte contemporanea della città di Roma.

Dalla giungla delle Filippine a quella metropolitana: ci racconti in breve com’è nato il MAAM?

L’esperienza del Maam è figlia dell’esperienza di Space Metropoliz, il cantiere cinematografico e d’arte che con Fabrizio Boni, e tanti altri amici tra cui Francesco Careri, stalker e docente di Arte civica a Roma Tre, astronauti, astrofisici, ufologi radicali, filosofi, e naturalmente artisti, abbiamo messo in piedi per convincere gli abitanti di Metropoliz a costruire un razzo per andare sulla Luna. A realizzare cioè un’opera partecipata, come fosse una lettera al sindaco, e un film, denuncia ma anche favola edificante, che fosse una moderna versione di Miracolo a Milano, il film di De Sica dove i baraccati prendono la via del cielo sulle scope; con l’idea che anche in un posto così difficile, schiacciato dal peso dei bisogni, si potesse giocare tutti al gioco dell’arte, che è sempre una istanza di libertà. Space Metropoliz apriva alla dimensione del sogno, del gioco, dell’inutile, dell’immaginazione, per provare a guardare più lontano, anche al futuro (per questo il ricorso alla fantascienza).

Il MAAM nasce da questo primo anno di lavoro a Metropoliz, che produce come effetto collaterale, strumentale a declinare nelle forme più diverse il gioco della luna, una serie di oggetti d’arte, i muri dipinti da Sten & Lex, Lucamaleonte e Hogre, il telescopio di Gian Maria Tosatti, che è la prima opera che realizziamo concretamente a Metropoliz, con l’aiuto degli abitanti dell’ex salumificio della ex Fiorucci. La priorità di Space Metropoliz non era quella di realizzare opere, fatta eccezione per il grande razzo che doveva portarci sulla Luna, ma era quella di giocare questo gioco collettivo di riscrittura delle regole della società in un altrove utopistico che fosse – come è di fatto secondo i trattati internazionali – lo spazio pubblico più esteso (l’unico?) del pianeta Terra, un luogo dove è vietata la proprietà privata e l’uso delle armi, un grande foglio bianco dove a tutt* fosse possibile immaginare di poter ricominciare. Qualunque cosa può diventare una forma di riscatto possibile; anche il gioco della Luna, la costruzione condivisa del razzo, sono tutti modi per uscire da una situazione di limitazione e confinamento forzato.

Il MAAM nasce sulla scia di questa esperienza che a me ha cambiato il modo di vedere le cose, di pensare e di lavorare. Con il MAAM la nuova «situazione» non era più quella del cinema e della Luna, ma quella del Museo. Mettere insieme il museo d’arte contemporanea – che è il punto più alto, il fiore all’occhiello, delle città globali in competizione planetaria – e il punto più basso, lo slum, l’occupazione abitativa, che è la polvere sotto il tappeto che nessuno vuole vedere e che Roma drammaticamente conosce. Certo, meno drammaticamente di Mumbai, ma sicuramente non è Mumbai che si sta avvicinando a Roma, ma Roma che si sta avvicinando a Mumbai, perché questa globalizzazione, tanto celebrata come l’abbattimento delle frontiere, produce una guerra permanente tra ricchi (sempre di meno e sempre più ricchi) e poveri (sempre di più e sempre più poveri), e nuovi muri. L’emergenza abitativa e il disagio sociale cui assistiamo oggi a Roma, non è lo stesso dei borghetti degli anni Cinquanta, dove una popolazione in difficoltà veniva pian piano riassorbita dall’economia e dalla città, trasformandosi da sottoproletariato a proletariato e forse anche in piccola borghesia. Oggi questo processo non è pensabile, e non controllando il processo di finanziarizzazione degli immobili la città ha accettato un percorso di progressiva espulsione delle fasce deboli di contro ad un’accumulazione di immobili disabitati ad uso della rendita di banche e finanziarie.

Il Museo dell’Altro e dell’Altrove, dove l’Altro è ciascuno di noi rispetto a tutti gli altri e l’Altrove è la Luna, nasce con tutta una serie di obiettivi. Uno è quello di proteggere l’occupazione e i suoi abitanti con una barricata d’arte, cioè con l’idea che portando valore sui muri (grazie al contributo degli artisti che donano le loro opere sottoscrivendo di fatto una petizione a favore di Metropoliz e dei suoi abitanti) in qualche modo questi muri diventano preziosi e possono forse fermare l’avanzata delle ruspe. Nel mondo in cui viviamo se metti per strada 200 persone, di cui 70 minori, se va bene esce un trafiletto sui giornali che recita bonificata l’area dell’ex Fiorucci, se distruggi 500 opere d’arte vieni equiparato ai Talebani che cannoneggiano i Buddha in Afganistan. E quindi la proprietà si è trovata un po’ messa all’angolo (anche se continua il processo contro Metropoliz). La presenza degli artisti, oltre cinquecento, che hanno aderito a questo progetto, sta difendendo di fatto il sogno degli abitanti della città meticcia, riconoscendo loro il diritto alla casa, ma anche tutti gli altri diritti negati (compreso quello all’arte e alla bellezza). Ricordiamo che nel frattempo è stato varato il Piano Casa, con l’articolo 5 che nega la residenza a chi vive in spazi occupati cancellando in maniera che ritengo incostituzionale, i diritti civili elementari di decine di migliaia di persone che hanno la sola colpa di essere indigenti, e che ora non possono iscrivere i figli a scuola, votare, ricevere le cure mediche, richiedere un documento, firmare un contratto di lavoro, perché, come sappiamo, tutto passa per la residenza.

Da cosa è dipeso il successo del MAAM?

Una prima attenzione e affezione nei confronti di Metropoliz è nata proprio dal film sulla luna, un progetto poetico, partecipato e amato. Poi c’è l’idea di creare questo innesto surreale tra il punto più basso e il punto più alto della città, idea che è stato accolta da centinaia di artisti, portatori di linguaggi e poetiche anche lontanissimi gli uni dagli altri, e che di fatto ha trasformato la barricata d’arte in una vitalissima barriera corallina. Il museo, il dispositivo era fortemente politico perché diceva se entri qui riconosci il diritto all’abitare, e in fondo te ne freghi della proprietà privata, però poi l’artista era libero di esprimersi in qualunque modalità volesse, senza tradurre questa posizione politica in un’opera che fosse didascalicamente politica, ovvero riproponesse solo temi come quelli dell’emigrazione o del conflitto. Il museo è stato percepito, ed era, un dispositivo di libera espressione che poi si è trasformato – e questo è stato secondo me l’altro elemento di grande fascino – in un’opera unica, una sorta di cattedrale laica del contemporaneo. Gli artisti, ognuno aggiungendo la propria tessera al mosaico, contribuivano a questa grande opera corale che mette insieme l’alto e il basso, il senior e il giovane, l’astratto e il figurativo, la street art e l’arte concettuale, riuscendo a far convivere tutto. Un ecosistema della biodiversità dove tutte le forme di vita convivono pacificamente. Quindi credo che il successo sia da attribuirsi a tutta una serie di fattori, innanzitutto dal fatto che pezzi di città che non si conoscevano si incontravano per la prima volta per mezzo dell’arte. Il fatto che quel luogo, così duro, fosse in grado di ospitare l’arte, la bellezza, la vita, l’incontro, regalava a tutti una nuova fiducia nell’umano, combattendo le antropologie negative, l’idea di una destinalità che condanna senza appello le «vite di scarto» alla sparizione. Il sabato il Metropoliz, grazie all’attivazione del dispositivo museale, assomiglia al bar di Guerre stellari.

Il dispositivo d’incontro è quindi un’altra aspetto molto importante. Poi l’idea che ci sia un luogo dove l’arte ha anche una funzione sociale, dove ritrova uno scopo che non è solo autoreferenziale – anche se è già politico il fatto di fare l’artista, perché l’arte propone sempre una differenza, uno scarto, rispetto al mondo come lo conosciamo e ricorda che l’uomo non è solo quella caricatura dell’umano che è l’homo oeconomicus ma è anche, e soprattutto altro, tempo libero, curiosità, dispendio e creatività. Però lavorare in un posto dove quello che fai magari salva la vita di 200 persone non è del tutto trascurabile, fermo restando che l’arte non deve essere mai asservita a degli scopi, deve rimanere libera espressione. In più è un posto dove gli artisti al di là delle lotte intestine che devono sostenere per affermarsi in un sistema ultra competitivo com’è quello del mercato dell’arte, possono trovare una dimensione collaborativa; perché il MAAM si fonda sulla logica del dono e rifiuta di fatto la presenza del denaro (non cerchiamo finanziamenti, né pubblici né privati). In un luogo come questo, che Marc Augé ha definito un super-luogo, gli artisti possono anche diventare amici, fare un’opera a quattro mani, trovarsi tutti insieme in una dimensione collaborativa e rilassata. Fare delle cose insieme in questo momento poi è particolarmente importante, perché il nostro mondo continua a dirci che dobbiamo combattere e scannarci uno contro l’altro, ma le difficoltà che tutti incontriamo si possono vincere solo lavorando tutti insieme, e se lavorare insieme produce un miracolo come quello di Metropoliz, dove non solo l’occupazione resiste, ma senza fondi si crea un museo con 500 opere d’arte e la città guadagna nell’estrema periferia est un museo che è di fatto uno spazio pubblico, anche se dentro una proprietà privata, e che lavora come spazio pubblico più dei musei pubblici, tutto questo, messo insieme, funziona.

Oggi sei stato nominato direttore del Macro, proprio a partire dall’esperienza del MAAM. Secondo te che cos’è e come funziona un museo d’arte contemporanea oggi?

Come non funziona lo abbiamo sotto gli occhi, con l’eccezione romana della nuova Galleria Nazionale che ha trovato una chiave secondo me estremamente interessante per riproporre la collezione, con una formula che ha tanti significati, quello di museo al femminile, di museo che detronizza l’artista di stampo vasariano e mette le opere in relazione tra di loro, che riconosce allo spettatore la stessa capacità interpretativa rispetto a quella dell’istituzione, per cui nessuno ti propone il quadro e ti spiega cos’è, ma sei tu che ti devi trovare il tuo percorso, la soluzione dell’enigma. Le opere sono libere dalle griglie dell’ordinamento cronologico, quindi più libere anche rispetto agli altri ordinamenti, opere libere che sono dei grandi rebus diventano ancora più enigmatiche quando le si mette in relazione per similitudini e differenze. Insomma una concezione molto diversa dal museo-ospedale, dove le opere si curano e gli artisti che sono anomalie vengono curati. I musei oggi o sono dei grandi baracconi per fare cassa e spettacolo, dove intrattenersi per passare il tempo, ma io penso che non sia questa la loro funzione, oppure sono di fatto degli affittacamere, perché la penuria di risorse porta il buon amministratore ad accettare le offerte delle gallerie private con mostre chiavi in mano, il che trasforma il museo da spazio pubblico a spazio privato. Tra l’altro è un fraintendimento pensare che il passaggio museale legittimi e garantisca la qualità della proposta commerciale della galleria, è un gioco scoperto che non regge più, è un meccanismo dopato ai livelli altissimi del mercato finanziario dell’arte, ma lo è anche al livello del mantenimento di micro-orticelli che veramente non servono a nessuno, neanche all’artista e forse nemmeno al gallerista, nonostante costi di meno fare due mostre al museo con catalogo che mantenere l’affitto della galleria.

Questa idea, che abbiamo sperimentato al MAAM della chiamata alle armi, o meglio alle arti, ovvero aiutateci tutt* a creare la barricata, questa idea si può portare anche in un museo pubblico, senza che questa sia un’eresia, perché il museo pubblico non ha più la funzione di fare il setaccio delle opere buone e delle opere cattive, semplicemente perché non è più in grado di farlo, perché la quantità di artisti presenti sul mercato globale – e le grandi differenze per cui ciascun artista è manifesto singolare – ti fa capire subito che il setaccino è uno strumento improprio. Per cui o si decide di mantenere la vecchia formula fingendo che nulla sia cambiato, che non si operi nell’epoca di quella che Mario Perniola ha chiamato l’arte espansa, oppure si predispone il museo a un di cambiamento di dimensione e funzione per cui il suo compito non è più dire chi è bravo e chi cattivo, chi vale coefficiente 1 e chi 100 – questo lo decide il mercato e, in ultima istanza, la storia dell’arte, ma non il museo che lavora sul contemporaneo quindi su un qualcosa che è di fatto in divenire, che si sta compiendo e che per dimensioni è quasi insondabile. L’idea di aprire le porte a tutti quelli che si definiscono artisti, che hanno compiuto questo passaggio difficile e delicato di autolegittimazione per cui hanno deciso di essere artisti – significa chiamare tutti a contribuire alla costruzione di un dispositivo cittadino dove l’arte e la società possono incontrarsi, confrontarsi, crescere e trasformarsi. Il museo ospitale dà a ciascuno la possibilità di raccontarsi, uscendo da quella situazione di grande isolamento nella quale per lo più vivono oggi gli artisti che prigionieri del loro idioletto inviano come naufraghi messaggi in bottiglia sperando che qualcuno li intercetti. Invece l’idea è di costruire un punto di incontro dove tutti possiamo lavorare insieme, dove la mostra è il museo stesso che si mostra in divenire come opera viva, opera corale, dove ciascuno racconta la sua ricerca e al tempo stesso fa ricerca, partecipando alla costruzione di un’opera d’arte collettiva, che poi è quello che a me piace fare, ed è il motivo per cui ho accettato la proposta di dirigere il Macro, non certo per fare il direttore che non è il mio lavoro. Io sono un inventore di musei, non un direttore di musei.

Cosa ci sarà allora al Macro? Ci puoi dire brevemente a qual è il tuo progetto per il Macro e a quale programma hai pensato?

Il mio è un progetto sperimentale a tempo che si chiamerà Macro Asilo e avrà la durata di 2 anni, inizierò a lavorare già da gennaio e apriremo al pubblico a ottobre 2018. È un grande dispositivo dove accadono tante cose. Macro-Asilo è il museo ospitale, è il museo che apre le porte a tutti gli artisti che lavorano e operano sul territorio di Roma, invitati a raccontarsi, a mostrare il loro lavoro, non in forma di mostra (non ospiteremo mostre, ma solo opere vive), ma in maniera o più leggera, esistono le conferenze ad esempio, oppure facendo un’opera da noi, cioè teletrasportando il proprio studio per alcuni giorni al Macro-Asilo, permettendo a chi guarda di vedere come l’opera nasce e si realizza. L’ingresso sarà gratuito, in modo da consentire a tutti di abitarlo. Il fatto che non ci saranno le mostre non vuol dire che non ci saranno le opere, ma solo gli artisti. Tireremo fuori la collezione permanente, creeremo ambienti per lavorare fortemente informati dalla presenza dell’arte. Un museo aperto e attraversabile, ma anche con elementi di grande continuità: prevedo, per esempio, delle ricerche lunghe, con appuntamenti periodici, settimanali, ricerche che possono portarci anche a ripensare il nostro vocabolario del contemporaneo.

Un lavoro che produrrà libri e una vera e propria attività di ricerca interdisciplinare partecipata, su tutta una serie di questioni complesse che ci sembrano particolarmente importanti, una ricerca aperta anche al pubblico. Qualcosa che un museo raramente può fare. Il palinsesto sarà giornaliero. Ogni settimana ospiteremo le lezioni magistrali, una formula che ci permetterà anche di confrontarci con gli studiosi e gli artisti stranieri che inviteremo a Roma. Ci sarà anche la ginnastica del mattino, esercizi di attivazione del corpo, come si faceva la corsa in cortile a scuola prima di entrare in classe, tecniche relazionali e corporee, ben note a chi fa performance e teatro, che servono a preparare alla dura giornata di lavoro nel museo, che potrebbe, per come è concepito, anche obbligare qualcuno a stare otto ore di fila a discutere di questioni faticose e complesse. E allora iniziare imparando a usare la voce tutti insieme, a guardarci negli occhi, serve ad attivare i neuroni specchio che vorremmo che si accendessero per produrre un pensare e un fare insieme, non con l’obiettivo di trovare la verità, ma di moltiplicarla all’infinito, arricchendoci di elementi per combattere il pensiero unico.

Prima hai detto che il tuo Macro si chiamerà Macro-Asilo, perché questo nome?

Asilo perché rimanda all’accoglienza, vuole essere uno spazio aperto a tutti, che accoglie le persone e gli artisti, che secondo me hanno bisogno di trovare una casa comune visto che vivono in un sistema che invece tende a tenere fuori tutti e che non produce niente di buono per nessuno alla fine, neanche per quei pochi che vincono. Allora proviamo a sospendere le regole che fuori governano il mondo, e il mondo dell’arte in particolare, e proviamo a vedere se si può tirare fuori il museo dal ruolo angusto che gli riconosce il sistema dell’arte, facendolo funzionare con altri obiettivi, più alti, politici, visto che è uno spazio pubblico e deve funzionare come dispositivo per la trasformazione culturale della città. Asilo perché è accogliente e perché rimanda a questa dimensione originaria, infantile, come a dire ripartiamo dall’abc, proviamo a riscrivere sia le regole del gioco, sia le parole con cui ci esprimiamo e descriviamo il mondo intorno a noi. Torniamo a scuola insomma, dove ricreazione, lezioni e ginnastica – momenti che struttureranno la vita del museo – scandiscono le ore della giornata.

Parlavi dell’intenzione di pensare una sorta di dizionario del contemporaneo attraverso il quale riscrivere alcune parole. Alighiero Boetti negli anni Settanta realizzò un’opera intitolata «Mettere al mondo il mondo» dove campeggiava su sfondo blu il nostro alfabeto. Pensi che il nostro modo di dire il mondo vada ripensato?

Penso che c’è bisogno di fare un grande sforzo per cercare di capire il mondo, guardarlo con occhi nuovi (e anche dritto negli occhi) e ripensarlo. Quando lo rileggi il mondo lo cambi già, ed è fondamentale questa riflessione che penso debba essere fatta in maniera corale. Ne uscirà una bella riflessione, non è detto neanche che questa riscrittura porti a una serie di voci coerenti tra di loro, magari saranno incoerenti, ma questo già succede anche nei dizionari normali ed è comunque ricchezza. Dobbiamo combattere la banalizzazione di una società che si compiace del non riuscire a leggere più di tre righe… e sulla quale pensiamo di non essere più in grado di agire.

Il programma che ci hai anticipato e la tua idea di museo hanno bisogno di uno spazio ad hoc per prendere corpo. Hai pensato in questo senso a interventi strutturali sugli attuali spazi del Macro?

Sì, dobbiamo creare degli ambienti confortevoli dove stare e dove lavorare. Saremo circondati da opere, ma non solo le opere che devono essere contemplate, ma anche quelle che possono servire per sedersi o scrivere (il tavolo del Mediterraneo di Michelangelo Pistoletto, per fare un esempio), o opere ambientali, che ci aiuteranno a creare questa serie di scatole all’interno delle quali si faranno molte cose, gli incontri, i progetti partecipati, le ricerche, le lezioni, le rassegne di videoarte, le performance, gli esercizi di ginnastica, la didattica che pure ci sarà, perché tutti i martedì mattina accoglieremo le scuole. Dovremo insomma arredare il museo che non nasce come un posto dove stare tutto il giorno, ma dove entrare, pagare, fare un giro rapido e uscire. Noi invece vorremmo un posto dove stare anche a lungo, dove studiare, leggere, discutere, e proprio per questo ho chiesto e ottenuto che l’ingresso fosse gratuito. Sarà un po’ una casa, un po’ una piazza. A Roma non ci sono più luoghi come il Caffè Greco o il Caffè Rosati di Piazza del Popolo dove gli artisti si davano convegno, allora questo spazi è importante provare a costruirli.

Pensi che gli artisti, anche quelli più inseriti nel sistema dell’arte, sapranno accogliere il tuo progetto di rinascita del Museo?

Gli artisti spero di averli tutti, famosi e meno famosi, giovani e senior, ma senz’altro ci sarà chi non troverà interessante questo dispositivo e non lo accetterà, chi si offenderà perché penserà che questo principio dell’autocandidatura degli artisti, che per me è innanzitutto una presa in carico di responsabilità, non rispetti l’ordinamento gerarchico faticosamente conquistato, perché non c’è dubbio che fare l’artista sia molto faticoso e quindi si può capire che chi ha guadagnato le sue medagliette al valore se le voglia anche tenere. Penso però che chi le medagliette al valore ce l’ha, può essere generoso verso chi non ce le ha ancora. Ricordo che una sera a cena Michelangelo Pistoletto mi disse: «l’artista star a un certo punto deve farsi costellazione», deve saper diventare plurale. Pistoletto è ancora sulla cresta dell’onda, nonostante sia da decenni entrato nei libri di storia dell’arte, perché ha saputo farsi costellazione, aiutando tutte le realtà, grandi, piccole e piccolissime, che trova interessanti dal punto di vista etico e artistico.

Come intendi utilizzare la collezione permanente?

Come intendi utilizzare la collezione permanente?

Proverò a tirarla fuori dai magazzini e a farne tesoro il più possibile, ma facendo giocare anche a queste opere un ruolo all’interno del dispositivo. L’idea potrebbe essere quella di creare una quadreria, come un Salon contemporaneo, che mette insieme lavori anche molto diversi gli uni accanto agli altri, una installazione che potrebbe fornirci una immagine visiva di quello che stiamo facendo: mettere insieme artisti anche molto diversi all’interno dello stesso progetto. Tirare fuori dalla cantina le opere della collezione permanente è anche un gesto doveroso visto che se di patrimonio pubblico si tratta dovremmo tutti poterne fruire.

Cosa sarà del MAAM mentre sarai direttore del Macro?

Intanto c’è da dire che il MAAM, museo abusivo, illegale, di risulta e periferico, diventa il modello del nuovo museo istituzionale. Molte persone che ancora non lo conoscono andranno quindi a scoprirlo. Certo c’è un rischio reale che l’attenzione e la partecipazione degli artisti si sposti al nuovo Macro, ma quella del MAAM continuo a pensare che sia una battaglia per le duecento persone che ci vivono, per il diritto all’abitare, e che abbiamo il dovere di continuare a sostenere. Va un po’ fatto camminare sulle sue gambe, ed è quello che ho chiesto agli abitanti, ai Bp, i padroni di casa, oltre che agli artisti, di riaprire il cantiere astro-navale, di rattoppare le vele, chiudere le falle, lucidare il ponte e mettere questa nave pirata nelle condizioni di poter navigare insieme alla nuova nave che stiamo per varare. Navigheranno insieme e certo non posso dimenticare la correlazione tra i due progetti, che uno è figlio dell’altro. Faremo molti eventi congiunti, e il sabato mattina continuerò come d’abitudine ad andare a Metropoliz.

condividi